Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

До середины 20-х годов почти все самолеты-истребители имели деревянную конструкцию. К концу десятилетия стало появляться все больше самолетов с каркасом из металлических элементов, обшивка делалась из полотна или фанеры (рис. 1.20). Металл (на легких самолетах-бипланах обычно применяли сталь) по сравнению с древесиной был более однороден по физико-механическим свойствам, более долговечен.

Развитие самолетов-разведчиков происходило, в целом, тем же путем, что и истребителей: скорость и грузоподъемность увеличивали повышением мощности двигателей и нагрузки на крыло, в конструкции наблюдалась тенденция перехода от схемы многостоечный биплан с равными тонкими крыльями к схеме одностоечный полутораплан с крылом более толстого профиля (до 12 % относительной толщины). Основное отличие заключалось в том, что на большинстве разведчиков ставили двигатели водяного охлаждения. Такие двигатели были тяжелее и дороже моторов с воздушным охлаждением, но зато благодаря лучшей топливной экономичности они обеспечивали большую дальность полета. Имело значение и то. что двигатель водяного охлаждения менее шумный и самолет-разведчик было труднее обнаружить с земли. Применявшиеся вначале лобовые радиаторы создавали очень большое сопротивление и их вытеснили радиаторы других типов — в форме цилиндров, установленных на стойках шасси, под мотором или по бокам его (радиатор Ламблена), или выдвижные радиаторы, как на самолете Р-5. Преимуществом последнего заключалось в том, что с ростом скорости можно было постепенно вдвигать радиатор в фюзеляж и тем самым уменьшать общее лобовое сопротивление самолета. Это устройство было пригодно и для регулирования температуры воды вместо применявшихся обычно заслонок.

Рис. 1.20. Материал конструкции самолетов-истребителей

В результате аэродинамическое качество возросло примерно на 20 %, главным образом, за счет уменьшения коэффициента лобового сопротивления. Тем не менее, по скорости разведчики сильно отставали от истребителей, так как из-за второго члена экипажа, более тяжелого вооружения и большего запаса горючего имели значительно больший взлетный вес при той же мощности силовой установки.

Одними из самих массовых самолетов-разведчиков послевоенных лет были советские Р-1 и Р-5. Р-1 (рис. 1.21) представлял собой воспроизводство английского разведчика времен первой мировой войны DH-9 с американским двигателем «Либерти» (М-5) мощностью 400 л.с. В процессе подготовки к выпуску в конструкцию самолета был внесен ряд изменений, в частности использован новый профиль крыла, модифицирована конструкция радиатора, ряд металлических частей заменен на деревянные. Производство Р-1 началось в 1923 г. и продолжалось до 1932 г.; построили 2571 самолет, в том числе 124 — в поплавковом варианте. К моменту начала выпуска самолет в определенной мере морально устарел, однако потребность в военном самолете, который можно было бы использовать для решения широкого круга задач, была сталь велика, что советское руководство решило начать выпуск этого технологичного и неприхотливого в эксплуатации аппарата. О высокой надежности Р-1 свидетельствуют результаты сверхдальнего перелета группы советских летчиков на 6 самолетах различных типов из Москвы через Монголию в Китай (1925 г.) После посадки самолетов в Пекине именно Р-1 был выбран для продолжения полета до Японии.

В конце 20-х годов на смену Р-1 пришел Р-5 (рис. 1.22), созданный под руководством Н. Н. Поликарпова. Он стал самым массовым самолетом- разведчиком первой половины 30-х голов. В разных модификациях на заводе № 1 в Москве было построено 6676 самолетов [9, с. 434–435]. Популярности самолета способствовали простая в производстве конструкция, неплохие для конца 20-х — начала 30-х годов летные данные, хорошая устойчивость и управляемость, удобство в эксплуатации. Р-5 был оборудован переставным в полете стабилизатором, позволяющим регулировать запас устойчивости и нагрузки на ручке управления. Другой технической новинкой являлся «самопуск» — баллон со сжатым воздухом для запуска двигателя из кабины. До этого для запуска двигателя приходилось прокручивать воздушный винт с помощью наземного персонала или использовать специальный автомобиль-стартер (рис. 1.23).

Рис. 1.21 Разведчик Р-1

Рис. 1.22. Разведчики Р-5

Рис. 1 23. Запуск описателя с помощью ашомобиля-стартера

Рис. 1.24. Цельнометаллический разведчик Р-3

В 1930 г. Р-5 принимал участие it Международном конкурсе разведывательных самолетов в Иране и продемонстрировал лучшие качества по сравнению с самолетами Англии, Голландии. Франции.

В 20-е годы в СССР выпускался также металлический самолет- разведчик Р-3 (ЛНТ-3) (рис. 1.24.) Он был создан конструкторским коллективом А. Н. Туполева, но, в отличие от других цельнометаллических самолетов марки АНТ, имел схему «биплан». По скорости и пилотажным свойствам Р-3 уступал появившемуся вскоре самолету Р-5, поэтому его производство ограничилось выпуском 101 экземпляра. Тем не менее, Р-3 заслуживает упоминания как первый советский серийный цельнометаллический самолет.

Среди зарубежных самолетов-разведчиков рассматриваемого периода самыми известными были французский Потез-25 (построено около 4000 самолетов) и голландский Фоккер C–VD (более 1000 экземпляров). Оба они (как, впрочем, и все другие разведчики 20-х годов) были бипланами. Более тяжелый «Потез» (рис. 1.25) кроме фотографического оборудования мог брать до 270 кг бомб и применяться в качестве легкого бомбардировщика, зато более легкий и более совершенный по аэродинамике «Фоккер» [2] Как и все другие самолет Л. Фоккера, он имел безрасчалочное крыло

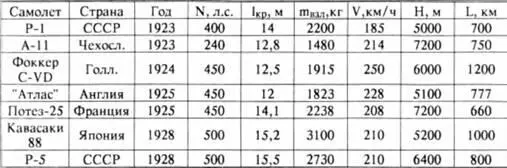

имел лучшие скоростные характеристики. Основные данные этих и других самолетов-разведчиков первого послевоенного десятилетия представлены в табл. 1.3.

Рис 1.25. Разведчик Потез-25

В рассматриваемый период разведчики представляли собой наиболее распространенный тип военного самолета. К началу 30-х годов в СССР разведывательные самолеты составляли 82 % от обшей численности авиапарка ВВС, в Польше — 60 %, во Франции — 44 %, в Италии — 40 %. Несколько меньше был «удельный вес» разведчиков в авиации Германии, США, Англии и Японии — от 37 % до 28 % [9, с. 183; 11, с. 22].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: