Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не только А. Рорбах пытался найти лучшую замену разработанной Юнкерсом конструкции. В 1920 г. О. Шорт демонстрировал на авиационной выставке в Лондоне одномоторный цельнометаллический биплан с работающей дюралевой обшивкой. Во Франции созданием монококовых (веретенообразных, с работающей поверхностью) фюзеляжей из металла занимался инженер Вибо |36, с. 60; 37, с. 58 |. Но в условиях застоя в развитии авиации, обусловленного огромными запасами продукции периода мировой войны, эти работы не привлекли внимания. Самолеты с фюзеляжем-монококом строились, однако материалом для обшивки, так же как в годы первой мировой войны, служила фанера. Потребовалось около десятилетия, прежде чем авиационные металлические конструкции с гладкой работающей обшивкой доказали свои преимущества и получили распространение.

Своеобразным был подход к применению металла в самолетостроении Англии. Принимая во внимание скудные запасы древесины в своей стране, в 1924 г. правительство издало указ не принимать на вооружение деревянные самолеты [38, с. 23]. Не имея собственного алюминия, англичане ориентировались не на дюралюминиевые самолеты, а на конструкции из стали. Идея моноплана с толстым свободнонесушим крылом была отвергнута и в Англии продал жал и делать расчалочные бипланы, только вместо дерева в силовых элементах крыла и фюзеляжа применяли легированную сталь. Так появились классические для послевоенного периода английские самолеты со стальным каркасом и тканевой обшивкой.

Указанная паллиативная мера не привела к улучшению характеристик самолетов. Более того, некоторые английские металлические бипланы середины 20-х годов из-за большего веса конструкции имели практически тс же летные характеристики, как и деревянные английские самолеты образца 1918 г. С конструктивной точки зрения металл в авиастроении оказался выгоден только тогда, когда с его помощью можно было отказаться от старых аэродинамических схем и перейти к новым, более совершенным, как это сделали Юнкерс и Туполев.

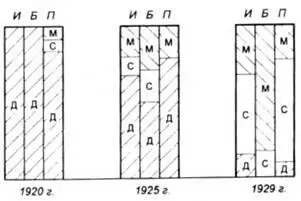

На рис. 1.57 показано соотношение числа типов самолетов в 1919–1931 гг. в зависимости от их назначения и материала конструкции. Наиболее часто металл применялся при создании тяжелых самолетов. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, чем самолет больше, тем он дороже и, следовательно, тем важнее обеспечить долговечность его конструкции. Во-вторых, с увеличением размеров самолетов все труднее было найти подходящие деревянные заготовки для конструкции, тогда как для металлических самолетов этой проблемы не существовало. И, наконец, по мере увеличения размеров металлических самолетов-монопланов высота характерного для них крыла толстого профиля становилась достаточной для размещения внутри крупных агрегатов, топливных баков, грузов и даже людей.

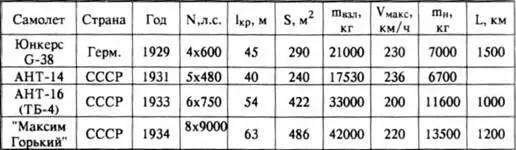

В таблице 1.6 приведены некоторые характеристики самых больших металлических самолетов-монопланов конца 20-х и первой половины 30-х годов. Первенцем семейства гигантов был четырехмоторный Юнкерс G-38 (рис. 1.58). Высота центроплана крыла этого самолета была от 2 м у корня до 1,5 м в месте стыка с отъемной частью крыла. Столь большие размеры позволяли расположить внутри крыла двигатели и две пассажирских кабины на 3-х человек каждая. Передняя кромка крыла была застеклена, и пассажиры могли наслаждаться прекрасным видом во время полета. Всего самолет брал на борт 34 пассажира и 7 членов экипажа, на самолете имелась кухня, курительная комната, туалет, умывальная, помещение для грузов.

Рис. 1.57. Относительное число металлических самолетов. (И — истребитель, Б — бомбардировщик, 11 — пассажирский; с-смешанная конструкция, д — дерево, м — металл)

В конструкции G-38 было немало новшеств. Крыло имело необычно большое сужение. Это было сделано для того, чтобы увеличить его ширину (а, следовательно, и высоту) вблизи фюзеляжа и получить пространство, необходимое для размещения в центроплане пассажиров. Из-за сравнительно короткого фюзеляжа плечо действия хвостовых рулей было невелико и пришлось установить бипланное оперение коробчатого типа с тремя вертикальными стабилизаторами. Впервые в самолетостроении Юнкерс применил шасси с колесами, расположенными одно за другим на качающейся в вертикальной плоскости тележке. Такая конструкция, обеспечивающая касание земли при посадке всеми колесами сразу, нашла в наши дни большое распространение.

Рис. 1.58. Юнкерс G-38

В случае остановки какого-либо двигателя, его можно было отремонтировать в полете. Благодаря большой высоте крыла механик мог подойти к любому мотору, с помощью специального приспособления отсоединить пропеллер от двигателя и по направляющим отодвинуть мотор вглубь крыла для осмотра и ремонта [18, с. 53].

6 ноября 1929 г. шеф-пилот фирмы Юнкерс Циммерманн впервые поднял самолет в воздух. В 1930 г. состоялся ряд демонстрационных полетов, в том числе круговой перелет по городам 12 европейских стран, ас 1931 г. G-38 передали в «Люфтганзу» для работы на линии Амстердам — Лондон.

Несмотря на всеобщий интерес во время публичных показов, коммерческого успеха G-38 не имел. Его пассажировместимость и скорость были слишком малы, чтобы оправдать огромную стоимость машины — полтора миллиона марок. Кроме того, в 30-е годы существовало ограниченное число аэродромов, способных принимать гигантский самолет. Всего построили два G-38. Первый потерпел аварию в 1936 г. из-за неисправности в системе управления. Второй G-38, построенный в 1932 г., летал сначала на авиалиниях «Люфтганзы», а с 1939 г. использовался в качестве военно-транспортного самолета. Он был уничтожен на аэродроме во время бомбардировки г мае 1941 г. [17,с. 125–129].

Советский 5-моторный пассажирский АНТ-14 (рис. 1.59). построенный летом 1931 г., лишь немногим уступал по размерам и грузоподъемности G-38. Эта машина с двигателями Гном-Рон «Юпитер-VI» мощностью по 480 л.с. проектировалась А. Н. Туполевым как развитие трехмоторного АНТ-9 и была, в целом, аналогична ему по схеме. В пассажирской кабине имелись места для 36 человек — по четыре в ряду. Экипаж состоял из двух пилотов, штурмана и двух бортмехаников, причем бортмеханики сидели в специальном отсеке в центроплане крыла, откуда могли визуально следить за работой двигателей. Единственный построенный АНТ-9 про явил себя как весьма надежная машина: до начала войны с Германией на нем было совершено около 1000 полетов, причем без единой аварии [20, с. 437]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: