Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Развитием F-13 стали одномоторный W-33, трехмоторные G-24, G-31 и, наконец, знаменитый Ju-52/Зт — наиболее распространенный пассажирский самолет в Европе в 30-е годы. По конструкции они были схожи с первенцем пассажирского металлического самолетостроения F-13 и отличались, в основном, размерами и числом двигателей. Создание на основе одного прототипа целых «семейств» летательных аппаратов было очень типично для металлического самолетостроения, т. к. изменение размеров при сохранении основных технологических процессов достигалось в производстве сравнительно легко.

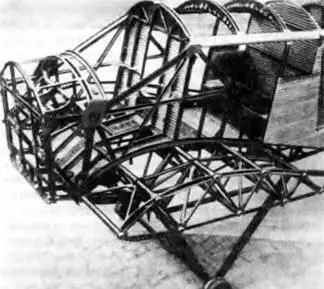

Рис. 1.54. Конструкции планера самолета F-13

Идеи Юнкерса были подхвачены п СССР. Основоположником металлического самолетостроении в нашей стране стал Л. Н. Туполев. Надо сказать, что мысль о перспективности создании самолетов из металла была принята вначале далеко не всеми. Многие считали, что страна, обладающая огромными запасами высококачественной древесины, должна идти по пути деревянного самолетостроения, тем более, что в начале 20-х годов дюралюминий в СССР не производился [29. с. 52 |. Тем не менее Туполеву и его единомышленникам удалось убедить других в том. что будущее — за металлическими самолетами. В августе 1922 г. в СССР была выпущена первая партия отечественного дюралюминии, получившего название «кольчугалюминий», а меньше чем через два года — 26 мая 1924 г. — поднялся в воздух первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2 — небольшой одномоторный моноплан со свободнонесущим крылом.

Надо отмстить, что развитию металлического самолетостроения в нашей стране помогло существование концессии Юнкерсом по производству металлических самолетов на заводе в Филях. Немецкие инженеры работали там в 1923–1925 гг., велась сборка двух типов военных самолетов-разведчиков: Ju-20 и Ju-21. Помогавшие им советские специалисты переняли опыт производства металлических самолетов [5] В связи с тем, что руководство фирмы Юнкерс ревниво оберегало свои технологические секреты, иногда приходилось прибегать к нелегальным методам. В секретном докладе К. Е Ворошилову (ноябрь 1925 г.) сообщалось, что с завода Юнкерса в Филях тайно изъята документация и чертежи, необходимые для самостоятельного производства металлических самолетов на этом заводе. Кроме того, говорилось в докладе, достигнуто согласие с рядом немецких ведущих инженеров фирмы Юнкерс на оказание помощи в налаживании собственного металлического самолетостроения в СССР [30].

. После расторжения договора с Юнкерсом на филевском авиационном заводе (ныне это завод им. М. В. Хруничева) выпускались первые советские серийные цельнометаллические самолеты И-4, Р-3, ТБ-1, ТБ-3. АНТ-9 [31].

В 1925 г. в конструкторском бюро А. Н. Туполева создали бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4), появление которого оказало влияние на развитие всего самолетостроения. Как и самолеты Юнкерса, это был цельнодюралевый моноплан со свободнонесущим низкорасположенным крылом, ферменной силовой конструкцией и гофрированной обшивкой. Однако и по внешней компоновке, и по внутренней конструкции он существенно отличался от «Юнкерсов». Самолет представлял собой двухмоторный моноплан с двигателями на передней кромке крыла. Крыло имело 5 лонжеронов в виде ферм из соединенных между собой труб, стрингеры, 18 нервюр в центроплане и по 10 в каждой консоли. Если на самолетах Юнкерса конструкция крыла имела вид пространственной фермы с диагональными раскосами, в углах которых проходили трубчатые пояса, то крыло самолетов Туполева характеризовалось более технологичной конструктивно-силовой схемой с плоскими ферменными лонжеронами. Еще одно отличие заключалось в применении Туполевым разработанной им в Центральном аэрогидродинамическом институте обшивки с более крутым гофром (так называемая «волна ЦАГИ»). У потребление такой обшивки вело к некоторому увеличению лобового сопротивления, зато позволяло повысить прочность на 5–7 %, а жесткость — почти на четверть по сравнению с «волной Юнкерса» [32, с. 132].

В момент появления ТБ-1 был самым большим цельнометаллическим самолетом в мире: он имел длину 18 м, размах крыла — 28,7 м, площадь крыла — 120 м. Для уменьшения нагрузки на ручку управления летчик мог изменять в полете угол установки горизонтального стабилизатора. Топливные баки, обеспечивающие самолету дальность 1350 км, находились в центроплане крыла. Внутри фюзеляжа располагались бомбовый отсек, места для летчиков, бомбардира (он же — радист) и стрелков (на самолете имелось три подвижные турели для спаренных пулеметов Льюис). Общая численность экипажа — 5 человек.

ТБ-1 строился в серии в 1929–1932 гг. и находился на вооружении до 1936 г. Он применялся также в гражданской авиации, участвовал в арктических экспедициях. В 1929 г. на серийном ТБ-1 «Страна Советов» со снятым вооружением был выполнен перелет Москва — Петропавловск-на-Камчатке — Сиэтл — Сан-Франциско — Нью-Йорк, общей протяженностью 21242 км, из них 8000 км — над океаном (рис. 1.55). Возглавлял экипаж самолета летчик С.А.Шестаков [21, с. 118–124; 33].

ТБ-1 произвел большое впечатление на американцев, оценивших превосходство новой схемы над деревянными бомбардировщиками-бипланами. «Авиационные специалисты Америки были восхишены прекрасными формами и законченностью конструкции самолета», — писалось в газете «Нью-Йорк Таймс» от 2 ноября 1929 г. [33, с.77]. Созданный в 1932 г. фирмой Боинг двухмоторный бомбардировщик В-9 с толстым монопланным крылом имел заметное сходство с тяжелым самолетом А. Н. Туполева.

Развитием самолета ТБ-1 стал четырехмоторный ТБ-3 (АНТ-6). Самолет совершил первый полет 22 декабря 1930 г. Это был первый в мире четырехмоторный бомбардировшик- моноплан, прототип «летающих крепостей» периода второй мировой войны. По конструкции он был, в основном, аналогичен ТБ-1, но имел значительно большие размеры и вдвое большую площадь крыла. Максимальный вес самолета достигал 22000 кг, он мог брать до 5000 кг бомб. Оборонительное вооружение состояло из носовой, средней и хвостовой пулеметных турелей и двух выдвигаемых в полете подкрыльевых пулеметных башен. Из кабины в фюзеляже через боковые двери можно было попасть внутрь крыла к двигателям и дальше — к подкрыльевым пулеметным башням.

ТБ-3 строился большой серией и в 30-е годы составлял основу советской тяжелой бомбардировочной авиации. Всего советские заводы выпустили 819 самолетов [9, с. 432–433].

ТБ-1 и ТБ-3 — первые серийные многомоторные самолеты-монопланы с двигателями, расположенными вдоль размаха крыла. Эта компоновка была лучше, чем принятая Юнкерсом схема с двумя двигателями на крыльях и одним — в передней части фюзеляжа, т. к. носовой мотор ухудшал обтекаемость фюзеляжа, заслонял обзор вперед, препятствовал установке стрелкового вооружения в передней кабине на военных самолетах. Не удивительно, что примененная А. И. Туполевым схема позднее стала общепринятой при конструировании многомоторных самолетов таких, например, как знаменитые американские «летающие крепости» Боинг В-17 и Боинг В-29. [6] В 1920 г. немецкий конструктор Л. Рорбах изготовил первый в мире многомоторный моноплан с двигателями на крыле. Этот пассажирский самолет был построен и одном экземпляре, совершил лишь несколько полетов и не оказал заметного влияния на развитие авиации.

Интервал:

Закладка: