Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поиск новых путей улучшения летных качеств самолетов потребовал повышения точности аэродинамических экспериментов. Поэтому во второй половине 30-х годов были созданы новые аэродинамические трубы с увеличенными размерами рабочей части и большей скоростью потока. Это позволило приблизить условия эксперимента к реальным условиям полета.

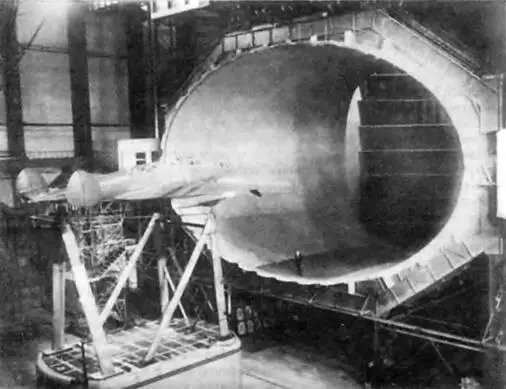

В качестве примера новых аэродинамических труб, появившихся незадолго до начала второй мировой войны, можно назвать трубу экспериментального центра Монтечелио (Италия) с диаметром рабочей части 2,4 м и скоростью потока ло 800 км/ч и большую самолетную трубу ЦАГИ Т-101. Размеры поперечного сечения последней из указанных труб составляли 24x12 м, что позволяло испытывать в ней натурные самолеты (рис. 3.50) с числами Re, близкими к реальным.

Как уже отмечалось, к середине 30-х годов величину коэффициента аэродинамического сопротивления самолетов удалось уменьшить до значений 0,030-0.025. Дальнейшее снижение сопротивления давалось с трудом и требовало тщательного изучения всех его составляющих.

После того, как внешние формы планера самолета были заметно улучшены, основные усилия сконцентрировались на уменьшении сопротивления силовой установки.

Источником большого лобового сопротивления у двигателей водяного охлаждения являлся радиатор. Так как потери мощности на преодоление аэродинамического сопротивления лобового радиатора пропорциональны мощности двигателя и квадрату скорости полета, то с развитием авиации они быстро возрастали и во второй половине 30-х годов потерн на охлаждение двигателя достигали 30 % от его мощности [22, с. 290]. Необходимо было искать новые технические решения.

Существенное снижение размеров радиаторов (на 20–40 %) удалось осуществить путем замены воды другим охлаждающим агентом, с более высокой температурой кипения — этиленгликолем. Данная идея обсуждалась еще в годы первой мировой войны (Гибсон. Англия), а первый практический эксперимент был выполнен в 1923 г. (Герои, США). Однако и то время скорости были невелики, и идея не получила распространения. Впервые на серийном двигателе этиленгликолевое охлаждение применили в 1935 г. (Роллс-Ройс «Мерлин») [33, с. 151]. Кроме возможности уменьшения габаритов и веса радиатора, этиленгликолевое охлаждение было ценно тем, что данная охлаждающая жидкость не замерзала при отрицательной температуре, а это упрощало эксплуатацию самолетов в зимних условиях.

Рис. 3.50. Исследования самолета трубе Т-101 в ЦАГИ

Следующим шагом в уменьшении лобового сопротивления двигателей жидкостного охлаждения явилось появление капотов для радиаторов. Они представляли собой особым образом профилированный туннель под фюзеляжем или крылом, внутри которого располагался радиатор. Помимо улучшения внешних обводов самолета, применение туннельных радиаторов с регулируемым выходным сечением позволяло оптимизировать скорость охлаждающего потока в соответствии с полетным режимом и, таким образом, в 2–3 раза уменьшить потери мощности на охлаждение при полете с максимальной скоростью [13, с. 52].

Впервые радиаторы туннельного типа появились на самолетах-истребителях фирмы Кертисс во второй половине 30-х годов. В СССР истребители с туннельными радиаторами стали поступать на вооружение в начале 40-х годов (Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3).

Известны попытки вообще отказаться от нормального радиатора, заменив его охлаждающими устройствами, расположенными под обшивкой крыльев. Вода в двигателе нагревалась до состояния пара и вновь конденсировалась в жидкость, проходя вдоль поверхности крыла. Такой тип охлаждения получил название «испарительное охлаждение», а радиаторы — поверхностного или крыльевого типа. Впервые такие радиаторы применили в 20-е годы на рекордных скоростных самолетах в США, Англии и Италии.

Примером самолета-истребителя с крыльевыми поверхностными радиаторами был немецкий Хейнкель Не-100с мотором DB-601, созданный незадолго до начала второй мировой войны. Отличаясь очень малым аэродинамическим сопротивлением, он имел большую скорость полета. 30 марта 1939 г. летчик Ганс Дитерлен установил на нем абсолютный мировой рекорд скорости — 746 км/ч[8, с. 147]. Однако то. что хорошо для специальных рекордных самолетов, оказалось непригодным в реальных условиях. Радиаторы на крыльях было невозможно регулировать, они часто давали течь, а военные самолеты с испарительным охлаждением оказались чрезвычайно уязвимыми в бою — достаточно было одного попадания в крыло, чтобы вывести систему охлаждения из строя. Поэтому поверхностные радиаторы не нашли практического применения в авиации, а Не-100 не стал серийным самолетом.

Разработка этиленгликолевого охлаждения и туннельных радиаторов способствовала возврату к двигателям водяного охлаждения в предвоенном авиастроении. Наибольшее распространение эти двигатели получили на самолетах-истребителях. Как известно, в конце 30-х годов на военных самолетах стало применяться пушечное вооружение, а V-образная схема расположения цилиндров, характерная для авиационных моторов водяного охлаждения, давала возможность размещения в развале блока пушки, стреляющей через вал пропеллера. В случае же звездообразных двигателей нужно было применять оружие с синхронизаторами для стрельбы через винт или выносить егоза пределы ометаемой винтом площади, что понижало скорострельность (в первом варианте) и точность стрельбы (во втором).

Как уже отмечалось, применение убираемого шасси обусловило широкое распространение схемы «низкоплан». Недостатком данной схемы было увеличение сопротивления из-за интерференции крыла и фюзеляжа. Однако на основе аэродинамических исследований вскоре удалось найти конструктивные меры, позволившие минимизировать сопротивление интерференции. Имелось несколько путей решения проблемы. В США пошли по пути установки в местах соединения крыльев и фюзеляжа специальных зализов, закрывающих острый угол между поверхностями крыла и фюзеляжа и устраняющих тем самым неблагоприятный диффузионный эффект. Такая схема оказалась наиболее удобной в случае расположения в носовой части самолета звездообразного мотора, требующего применения круглого фюзеляжа. Во Франции фирма Кордон использовала схему «низкоплан» без зализов, но фюзеляж делался с плоскими боковыми стенками. Применение такой конструкции было возможно для самолетов с моторами жидкостного охлаждения или с рядными моторами воздушного охлаждения. Наконец, немецкий конструктор Хейнкель на самолете Не-70 реализовал схему «обратной» чайки, при которой также уменьшался эффект интерференции, т. к. крыло соединялось с овальным фюзеляжем под прямым углом. Отмеченные компоновки показаны на рис. 3.51. Наибольшее распространение приобрела схема с зализами, т. к. фюзеляж с прямыми боковыми стенками имел недостатки в отношении обтекаемости, а схема «обратная чайка» не получила широкого признания из-за конструктивной сложности и трудности размещения закрылков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: