Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Третьей составляющей силы сопротивление является сила трения. По мере совершенствован и формы самолетов и увеличения их скорости доля этого вида сопротивления в общем лобовом сопротивлении становилась все более ощутимой Если для самолетов периода 1928–1929 гг. доля сопротивления трения составляла 25–30 %, то для самолетов середины 30-х годов данная величина повысилась до 50–60 % [15, с. 55]. Переход от бипланного к монопланному крылу позволил уменьшить площадь «смачиваемой» поверхности, а следовательно. и силу трения, но проблема по-прежнему оставалась.

Исследования показывали, что сила трения сильно зависит от степени шероховатости поверхности, и при создании скоростных самолетов требуется очень тщательная отделка поверхностей. в особенности передней кромки крыла.

Для повышения гладкости поверхности самолетов в 30-е годы стали применять потайную клепку, соединение листов обшивки встык, а не внахлест, как иногда делали раньше: повысились требования к качеству окраски, производилась полировка поверхности. Конечно, все эти мероприятия увеличивали стоимость производства, но иначе невозможно было добиться хороших скоростных качеств и большой дальности полета.

Наиболее сложным был переход на заклепки с потайными головками, т. к. это требовало дополнительной технологической операции (зенковка) для каждой заклепки, а число их на большом самолете измеряется сотнями тысяч. Поэтому вначале потайную клепку использовали только вблизи передней кромки крыла. Но когда скорости полета превысили 500 км/ч, ее стали применять повсюду. Первые серийные самолеты, построенные с использованием потайной клепки, появились в США в середине 30-х годов. Это — Боинг 247D и Боинг В-17, некоторые летающие лодки И. Сикорского [34, с. 544].

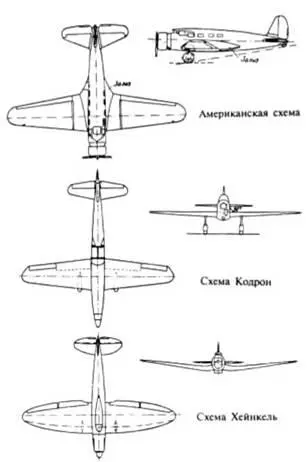

Рис. 3.51. Виды соединения крыла и фюзеляжа

Выше быди рассмотрены меры по снижению профильного сопротивление, сопротивлении интерференции и сопротивления трения. Четвертой составляющей полного аэродинамического сопротивления самолета является волновое сопротивление, обусловленное сжимаемостью воздуха. Оно начинает проявляться тогда, когда скорость полета приближается к скорости звука. Для сравнительно небольших высот и для внешних форм, характерных для самолетов 30-х годов, волновое сопротивление могло возникнуть на скоростях окаю 700 км/ч. Самолеты так быстро не летали, и озадачивать себя этой проблемой казалось бы было рано. Однако наиболее дальновидные ученые-аэродинамики понимали, что со временем эта задача перейдет из теоретической сферы в практическую. Осенью 1935 г. в Италии состоялся научный конгресс, посвященный проблемам сверхзвукового полета. Там немецкий ученый А. Буземан на основе теоретических выкладок впервые указал на достоинства стреловидного крыла при сверхзвуковых скоростях по сравнению с прямым. Правда, вопреки распространенной точке зрения, Буземан предлагал применять стреловидное крыло не для уменьшения волнового сопротивления, а для снижения потерь подъемной силы на крыле на сверхзвуке [67] [24] Впервые внимание историков авиации на это обратил К.Ю.Косминков в докладе на X Международном симпозиуме по истории авиации и космонавтики (Москва. 1995 г.)

. Выводы Буземана были восприняты участниками конгресса с интересом, и на заключительном банкете Карман, Крокко, Тейлор и другие видные ученые-аэродинамики даже сделали на обложке меню набросок скоростного самолета со стреловидным крылом [35, с. 4].

Однако практических последствий доклад Буземана не возымел. Для проверки теоретических предположений требовался аэродинамический эксперимент, а сверхзвуковых аэродинамических труб еще не было. Первые такие трубы появились только перед самой войной в Аэродинамическом институте в Цюрихе (Я. Аккерет) и в Геттингенском институте (А. Бетц).

Если говорить о конструкторах самолетов, то проблема волнового сопротивления не только не занимала их, но, видимо, даже не была известна большинству создателей авиационной техники. Так, например, в изданном в 1937 г. в СССР «Справочнике авиаконструктора» [37] термин «волновое сопротивление» вообще отсутствовал.

В целом же, в результате совместных усилий ученых и конструкторов во второй половине 30-х годов коэффициент аэродинамического лобового сопротивления Схо удалось уменьшить с 0,030-0,025 до 0,022-0,021. По сравнению с первой половиной десятилетия темп снижения этого параметра заметно уменьшился, что свидетельствовало о близости внешних обводов самолетов с поршневыми двигателями к оптимальным.

Из формулы аэродинамического сопротивления X=C x SpV 2 /2 следует, что его величина зависит не только от Сх, но и от других параметров — площади крыла и плотности воздуха (т. е. высоты полета). Так как дальнейшее уменьшение коэффициента лобового сопротивления давалось с большим трудом, авиаконструкторы пошли по пути увеличения скорости за счет большей нагрузки на крыло и повышения высоты полета.

По мере увеличения мощности силовых установок росла и оптимальная нагрузка на крыло. По оценке М. А. Левина, для лучших самолетов второй половины 1930-х годов она должна была бы составлять около 300 кг/м² [4]. Переход на такие нагрузки позволил бы увеличить максимальную скорость примерно на 100 км/ч. Однако при этом скорость отрыва от земли и. главное, посадочная скорость оказались бы недопустимо большими. Поэтому специалисты активно работали над созданием новых высокоэффективных средств увеличения Су нос.

Как уже сообщалось, в тридцатые годы на самолетах начали применять посадочную механизацию — закрылки, щитки и предкрылки. Вначале эти приспособления появились на пассажирских скоростных самолетах, потом их стали устанавливать и на военных машинах. Наибольший прирост коэффициента подъемной силы давали выдвижные закрылки Фаулера: они позволяли увеличить не только кривизну, но и площадь несущей поверхности. Во второй половине 30-х годов неоднократно делались попытки создать новый, еще более эффективный тип закрылка. К таким устройствам относятся выдвижной закрылок ЦАГИ, разработанный Ф. Г. Глассом в 1936 г.; закрылок Р. Янгмана (Англия. 1935 г.), для которою был характерен большой сдвиг назад вдоль хорды при отклонении, и целый ряд других посадочных механизмов. Все они не показали сколь-либо заметного превосходства над закрылком типа «Фаулер» и поэтому не получили широкого применения. Основное изменение в системе посадочной механизации заключалось в том, что в начале тридцатых годов щитки или закрылки обычно занимали лишь небольшую часть у корня крыла, а к концу десятилетия их длина увеличилась до 50–80 % размаха крыла На рис. 3.52 показан взлет легкого немецкого самолета Физилер «Шторьх» со «свермеханизированным» крылом. Благодаря применению предкрылков, закрылков и так называемых «зависающих» элеронов, также выполняющих роль закрылков, взлетно-посадочные скорости самолета были настолько малы, что он мог взлетать не только с небольших аэродромов, но и с лесных полян или городских площадей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: