Юрий Степанов - Эскадренный миноносец «Новик»

- Название:Эскадренный миноносец «Новик»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судостроение

- Год:1981

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Степанов - Эскадренный миноносец «Новик» краткое содержание

Аннотация издательства: Эсминцы-»новики» в отличие от миноносцев прежних типов явились первыми подлинно многоцелевыми кораблями. Благодаря своим высоким мореходным и маневренным качествам, большой автономности, сильному артиллерийскому вооружению и приспособленности к минным постановкам они эффективно решали такие задачи, как разведка, дозорная служба, нарушение морских коммуникаций противника, набеговые операции на его порты, охранение своих кораблей и транспортов. Эсминцы-»новики» принимали активное участие в военных действиях против германского флота на Балтийском и Черном морях во время первой мировой войны, Октябрьском вооруженном восстании, в гражданской и Великой Отечественной войнах. Впервые в литературе рассмотрена история проектирования и постройки одного из выдающихся кораблей отечественного военно-морского флота – эскадренного миноносца «Новик», который в течение многих лет был самым сильным и быстроходным кораблем этого класса в мире, а также однотипных с ним кораблей. Специальные главы посвящены боевой деятельности эсминца «Новик» и его собратьев. При подготовке книги использованы материалы Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР, Центрального военно-морского музея и Центрального военно-морского архива.

Прим.: Описание событий "Ледового похода" и затопления Черноморского флота конечно надо читать с учетом требований тогдашней историографии (см. год издания).

Эскадренный миноносец «Новик» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1876 г. ученик Г. И. Бутакова, будущий флотоводец и ученый С. О. Макаров предложил оборудовать большой быстроходный пароход несколькими паровыми катерами с шестовыми минами. Спущенные на воду катера могли атаковать неприятельские броненосные суда прямо на месте их стоянок. Этот проект С. О. Макарова был сравнительно быстро рассмотрен Морским ведомством и одобрен. Принятию такого решения способствовала начавшаяся в 1877 г. русско-турецкая война.

Г. И. Бутаков. (стр. 8)

По проекту С. О. Макарова пароход «Великий князь Константин» вооружили четырьмя паровыми минными катерами: «Минер», «Чесма», «Наварин», «Синоп». Эти катера при водоизмещении 6 т развивали скорость до 10 уз, и каждый нес на борту по одной шестовой мине.

Наиболее смелой и удачной боевой операцией этого немногочисленного минного отряда была атака турецкого броненосца «Ассари Шевкет» на Сухумском рейде. В ночь на 12 августа 1877 г. минами с катеров «Наварин» и «Синоп» русские моряки нанесли этому броненосцу настолько серьезные повреждения, что он не смог принимать участия в боевых действиях до конца войны.

Настоящую революцию в развитии миноносных судов произвело изобретение самодвижущейся мины – торпеды. Впервые в мире в 1865 г. самодвижущуюся мину с пневматическим двигателем создал русский изобретатель, по профессии художник-фотограф И. Ф. Александровский {2}. Однако предложение И. Ф. Александровского, впрочем как и многие другие изобретения русских самородков, было похоронено в архивах Морского ведомства. Царское правительство предпочло купить за границей патент на изготовление мины англичанина Уайтхеда. В 1876-1877 гг. заводы Лесснера и Обуховский в Петербурге освоили серийный выпуск торпед, значительно улучшив конструкцию английского образца.

Первая в мире успешная атака торпедами была совершена 14 января 1878 г. Катера «Чесма» и «Наварин» двумя торпедами потопили сторожевой турецкий пароход «Интибах».

Высокая эффективность минных катеров в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. была доказана. Однако ее опыт подсказывал, что от катеров нужно переходить к более крупным судам, которые, по словам С. О. Макарова, имели бы «хоть сносные морские качества». Первые такие корабли, получившие название миноносок, имели водоизмещение уже около 20-30 т. Паровая машина обеспечивала миноноскам скорость 13 уз. Они были вооружены вначале одной, а затем двумя торпедами. К 1880 г. в русском флоте насчитывалось свыше 100 кораблей этого класса, входивших в его состав вплоть до начала русско-японской войны.

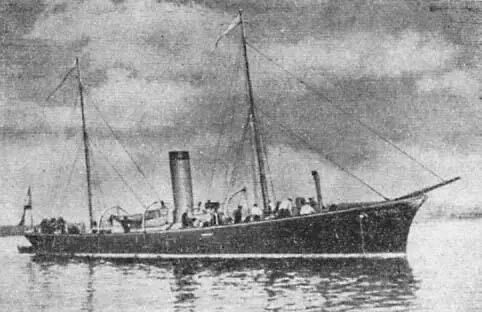

Основными недостатками миноносок являлись весьма ограниченная мореходность и незначительная дальность плавания, что не позволяло использовать эти корабли на большом удалении от своих берегов. Флоту требовались более мореходные, обладающие большой автономностью плавания быстроходные суда. Так родился миноносец, и его родиной стала Россия. Первый в мире миноносец «Взрыв» был спущен на воду в 1877 г. на заводе Берда в Петербурге. Его испытания и опыт плавания позволили наметить дальнейшие пути развития миноносцев.

С. О. Макаров. (стр. 9)

Первый в мире мореходный миноносец «Взрыв», 1877 г. (стр. 9)

Следующим этапом в истории развития миноносцев стало создание миноносца «Батум» в 1880 г. в Англии по русскому проекту. Корабль был вооружен двумя торпедными аппаратами, располагавшимися в носовой части, и мог развивать небывалую по тому времени скорость – до 23 уз. «Батум» продемонстрировал высокие мореходные качества, совершив переход протяженностью около 5000 миль из Англии в Севастополь.

Оценивая по достоинству качества миноносца «Батум», английские газеты того времени писали: «Не приходится сомневаться, что замечательные показатели этого корабля явились побудительной причиной для нашего правительства, как и для многих других, приступить наконец к систематической постройке миноносцев» {3}.

В дальнейшем до 1898 г. в русском флоте продолжалось строительство миноносцев водоизмещением 90-150 т со скоростью 20-25 уз (номерные миноносцы) {4}. Они имели один встроенный в корпус носовой неподвижный торпедный аппарат и один или два однотрубных поворотных торпедных аппарата на верхней палубе.

Миноносцы оказались настолько грозной силой, что потребовались специальные меры для защиты от них больших броненосных кораблей. Это привело к появлению минных крейсеров и контрминоносцев – истребителей миноносцев.

К концу XIX столетия во всех ведущих флотах мира разрабатывается новый тип миноносного корабля – эскадренный миноносец (эсминец) {5}, который воплотил в себе черты миноносца, минного крейсера и контрминоносца. Таким образом, был создан корабль, который в составе эскадры наряду с отражением атак или уничтожением миноносцев мог сам с успехом атаковать торпедами крупные корабли противника.

Русско-японская война убедительно показала роль миноносцев на море, которые не только участвовали в морских сражениях, но и выполняли повседневную опасную и утомительную работу – разведку, дозоры, охрану входов в гавани, постановку минных заграждений, траление фарватеров.

В ходе русско-японской войны подверглись серьезному испытанию военные корабли всех классов и типов того времени. Дальнейшее строительство флотов не только в России, но и в других странах было немыслимо без учета ее уроков. В первую очередь подлежали пересмотру проблемы живучести, непотопляемости кораблей и состава их вооружения.

Возросли требования к скорости кораблей и их маневренности как важнейшим тактическим характеристикам, позволяющим выбрать наиболее выгодную позицию в бою и момент для нанесения удара.

Единственным типом двигателя на кораблях до русско-японской войны была паровая поршневая машина. Для того чтобы повысить скорость миноносцев, требовалось увеличить мощность поршневых машин, а следовательно, и их размеры. Но разместить такие машины под верхней палубой оказалось невозможным. Назрела необходимость перевода эсминца на новый тип энергетической установки. Поэтому в большинстве флотов мира на быстроходных военных кораблях, в первую очередь на миноносцах, начался переход от поршневых машин к паровым турбинам.

Первые попытки применить на миноносных судах турбинные двигатели были предприняты еще в 70-х годах прошлого столетия, когда на одной из миноносок русского флота испытывалась «коловратная машина» Н. Н. Тверского. К 90-м годам относятся широкоизвестные работы русского инженера П. Д. Кузьминского по судовым турбинам. Первым кораблем с турбиной в русском флоте было учебное судно «Ласточка» {6}, построенное в 1903 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: