Юрий Степанов - Эскадренный миноносец «Новик»

- Название:Эскадренный миноносец «Новик»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судостроение

- Год:1981

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Степанов - Эскадренный миноносец «Новик» краткое содержание

Аннотация издательства: Эсминцы-»новики» в отличие от миноносцев прежних типов явились первыми подлинно многоцелевыми кораблями. Благодаря своим высоким мореходным и маневренным качествам, большой автономности, сильному артиллерийскому вооружению и приспособленности к минным постановкам они эффективно решали такие задачи, как разведка, дозорная служба, нарушение морских коммуникаций противника, набеговые операции на его порты, охранение своих кораблей и транспортов. Эсминцы-»новики» принимали активное участие в военных действиях против германского флота на Балтийском и Черном морях во время первой мировой войны, Октябрьском вооруженном восстании, в гражданской и Великой Отечественной войнах. Впервые в литературе рассмотрена история проектирования и постройки одного из выдающихся кораблей отечественного военно-морского флота – эскадренного миноносца «Новик», который в течение многих лет был самым сильным и быстроходным кораблем этого класса в мире, а также однотипных с ним кораблей. Специальные главы посвящены боевой деятельности эсминца «Новик» и его собратьев. При подготовке книги использованы материалы Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР, Центрального военно-морского музея и Центрального военно-морского архива.

Прим.: Описание событий "Ледового похода" и затопления Черноморского флота конечно надо читать с учетом требований тогдашней историографии (см. год издания).

Эскадренный миноносец «Новик» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Атаки пикировщиков следовали одна за другой. Очередная бомба попала в палубу эсминца рядом с четвертым орудием. Корабль еще раз сильно встряхнуло, и он резко осел кормой в воду. Вышли из строя правая машина, машинный телеграф и рулевое управление. Эсминец «Фрунзе» начал медленно описывать циркуляцию. В машинном и румпельном отделениях, в кормовом кубрике аварийные команды, задыхаясь от дыма и пара, сражались за жизнь корабля. С громадным трудом им удалось ввести в строй правую машину.

И снова налет. Еще девять фашистских стервятников шли в атаку на израненный корабль, на котором уже был полностью израсходован боезапас зенитных пушек. Но команда успела вывести эсминец на мелкое место в районе Тендровской косы. Едва героический эсминец коснулся грунта, к нему подошел буксир «ОП-2». В тот же момент раздались взрывы бомб. Одна из них разорвалась в корме буксира. Он стал оседать в воду, а потом, накренившись на левый борт, лег на грунт. Часть моряков добралась вплавь до Тендровской косы, оставшихся на полузатонувшем «ОП-2» снял в 17 ч 30 мин торпедный катер. Из команды «Фрунзе» спаслось 110 человек, погибло около 50.

Неравный бой с врагом длился около 2 ч, экипаж корабля вел себя смело, никто не посрамил революционные традиции эсминцев-»новиков» Черноморского флота.

Дальнейшее руководство операцией было возложено на капитана I ранга С. Г. Горшкова.

В ночь на 22 сентября корабли благополучно прибыли в назначенный район. Крейсера и эскадренные миноносцы открыли огонь по позициям противника, и вслед за этим к берегу направились барказы и шлюпки с десантом. Почти одновременно в тыл противника был сброшен отряд парашютистов – 23 военных моряка во главе со старшиной А. Кузнецовым.

Через полчаса первые подразделения десантников достигли берега и с ходу вступили в бой. Они освободили Григорьевку и расчистили путь остальным десантникам.

Противник оказывал сильное противодействие, используя только что переброшенные на Черноморский театр из района Средиз-емного моря пикирующие бомбардировщики «Ю-87». Главными целями их атак были эскадренные миноносцы «Бойкий», «Беспощадный» и «Безупречный». Корабли, несмотря на удары вражеской авиации, вели сокрушительный огонь по позициям противника.

Утром 22 сентября войска Одесского оборонительного района перешли в наступление в восточном секторе. Комбинированный удар сухопутных войск, авиации и морского десанта закончился разгромом двух вражеских пехотных дивизий.

Противник потерял убитыми, ранеными и пленными около 6 тыс. солдат и офицеров и оставил плацдарм, с которого обстреливал город и ближайшие фарватеры. Корабли и суда получили возможность входить в порт и выходить из него, не опасаясь прицельного артиллерийского огня.

Оборона Одессы, в ходе которой враг потерял 160 тыс. солдат и офицеров, огромное количество оружия и боевой техники, длилась 73 дня, но одолеть осажденный гарнизон противник так и не смог.

30 сентября 1941 г. в связи с угрозой потери Крымского полуострова, а следовательно и главной базы Черноморского флота – Севастополя, Ставка Верховного Главнокомандования решила эвакуировать войска Одесского оборонительного района и ими усилить оборону Крымского полуострова {381}.

Эвакуация проходила с 1 по 15 октября. Суда с войсками и грузами на борту отправлялись в Севастополь. Операция проходила скрытно, соблюдалась строжайшая маскировка транспортов и кораблей на переходах морем и в базе.

В перевозках войск морем и охранении конвоев вместе с другими кораблями эскадры участие принимали эсминцы «Незаможник», «Шаумян», «Дзержинский». За период 1-15 октября 1941 г. из Одессы было эвакуировано до 80 тыс. бойцов и командиров Приморской армии и Одесской военно-морской базы, 15 тыс. жителей, большое количество боевой техники и грузов.

Яркой страницей в боевую летопись Военно-Морского Флота СССР вошла 250-дневная оборона Севастополя в 1941-1942 гг. В результате беспримерной в истории по героизму и продолжительности эпопеи обороны Севастополя оказалась связанной на восемь месяцев трехсоттысячная группировка противника, которая не смогла включиться в наступление на юге. Ставка Верховного Главнокомандования в телеграмме защитникам Севастополя от 12 июня 1942 г. дала такую оценку действиям сил, оборонявшим Севастополь: «Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для всей Красной Армии и советского народа» {382}.

Немалый вклад в дело обороны героического города внесли корабли Черноморского флота. Для обороны города был создан постоянный корабельный отряд артиллерийской поддержки, в который вошли крейсера «Червона Украина», «Красный Крым», «Красный Кавказ», эсминцы «Бодрый», «Незаможник», «Шаумян», «Железняков» и «Дзержинский». Отряд возглавили начальник штаба эскадры капитан 1 ранга В. А. Андреев и начальник политотдела эскадры полковой комиссар П. В. Спиряков.

В декабрьские дни 1941 г., когда враг особенно упорно рвался к Севастополю, была проведена Керченско-Феодосийская десантная операция – одна из самых крупных морских десантных операций Великой Отечественной войны. Она началась 26 декабря и продолжалась до 2 января 1942 г. Целью ее было освобождение Керченского полуострова и создание плацдарма для действия наших войск по снятию блокады Севастополя и освобождению Крыма. Главным пунктом высадки десанта избрали Феодосийский порт, причалы которого позволяли швартовку боевых кораблей с войсками и тяжелой техникой. Командиром отряда высадки был назначен капитан 1 ранга Н. Е. Басистый, военным комиссаром – бригадный комиссар Н. М. Форбитник.

Вечером 28 декабря из Новороссийска вышел отряд корабельной поддержки под командованием капитана 1 ранга В. А. Андреева в составе крейсеров «Красный Кавказ» и «Красный Крым», эскадренных миноносцев «Шаумян», «Незаможник» и «Железняков» с транспортом «Кубань», на борту которых находился передовой отряд десанта в составе более 5 тыс. бойцов.

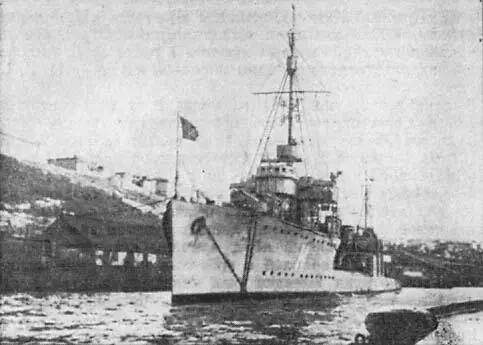

Эскадренный миноносец «Шаумян». (стр. 210)

В 3 ч ночи 29 декабря отряд корабельной поддержки подошел к Феодосии и перестроился в кильватерную колонну. Головным шел эскадренный миноносец «Шаумян». Через 40 мин корабли легли на боевой курс и, уменьшив скорость до 6 уз, открыли огонь по порту Феодосия и селению Сарыголь. Эсминцы «Железняков» и «Шаумян» вели огонь осветительными снарядами по порту и узлам обороны противника. После первых ударов кораблей противник подтянул к порту значительные силы и начал огневое противодействие. Советские катера устремились к порту. Первым ворвался в Феодосийскую гавань катер «СКА-0131» (командир – А. Д. Кокарев). Под огнем автоматчиков противника с катера на защитный мол высадилась штурмовая группа моряков. Она захватила входной маяк и две противотанковые пушки, обратив их огонь против фашистов. Штурмовые группы с других катеров занимали с боем причалы, обеспечивая вход в порт крупным кораблям, на которых находился передовой отряд десанта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: