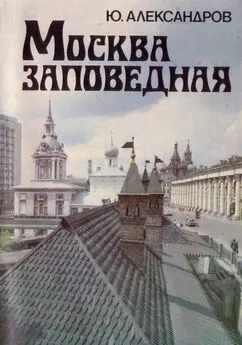

Ю. Александров - Москва заповедная

- Название:Москва заповедная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московская правда

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Александров - Москва заповедная краткое содержание

Слово «заповедный», по свидетельству толкового словаря русского языка В. Даля, означает: особенно дорогой, заветный, а потому тщательно оберегаемый, неприкосновенный. Заповедные места столицы дороги и близки сердцу москвича, а их историческая и художественная ценность непреходяща. Каждая такая улица, составляя часть живой плоти современного города, — своеобразная экспозиция, развернутая под открытым небом, в которой достопримечательности и исторические ассоциации, с ними связанные, составляют мощные полюсы притяжения туристов и любознательных москвичей. Ведь посещение мест, отмеченных памятью народной, в наши дни — настоятельная культурная потребность человека.

Заповедные места столицы раскрывают свое очарование по-разному. У каждого из них богатая история. Застройка этих зон многослойна. Она несет отпечаток многих эпох являет пример смены эстетических вкусов, подчас кричащих контрастов. Городская застройка — не мертвые камни, а безмолвные свидетели ушедших времен. Это воспоминание о «звездных часах» жизни города, крутых поворотах его биографии, творческом взлете гения и будничном труде многих поколений, оставивших нам драгоценное наследие.

Москва заповедная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Западную сторону проезда ограничивает фасад здания, давшего ему название Государственный Исторический музей. Оно было воздвигнуто в 1874–1883 годах по проекту архитектора и художника В. Шервуда и сыграло значительную роль в развитии московской архитектуры на рубеже XX века. Именно возведение Исторического музея в известной степени положило начало реконструкции центра Москвы. Однако громада нового музея буквально «задавила» двухарочные Воскресенские ворота стены Китай-города с двумя высокими татрами, увенчанными двуглавыми орлами. Вместе с главным корпусом Монетного двора, невысоким зданием Земских приказов и Казанским собором они составляли сложившийся к концу XVII века главный парадный въезд на Красную площадь с Тверской.

Недостаточно органичная связь здания Исторического музея с этой окружающей средой в известной степени объясняется тем, что автор стремился придать въезду на главную площадь новый, характерный для конца XIX века масштаб, поддержанный вскоре зданием Городской думы (ныне Центральный музей В И. Ленина). Облик музея должен был, по мнению В. Шервуда, стать памятником эпохи, иметь глубокое идейное содержание, как бы воплощая образ России. В основу решения фасадов была положена национальная идея, которую олицетворяли шатры, кокошники, ширинки, рундуки и другие элементы и детали «русского узорочья». Кроме того, архитектура Исторического музея, его декор должны были служить просветительно-познавательным целям, нести определенную информацию для зрителей. Поэтому наряд, г. который были «одеты» фасады, состоял из точных копий фрагментов многих известных памятников и сам рассматривался как музейный экспонат. Значительное внимание Шервуд уделил включению крупного музейного объема в ансамбль площади. Ему удалось это сделать хорошо продуманным расчленением массивного объема и введением многочисленных вертикалей — башен, вступивших в перекличку с Кремлем и собором Василия Блаженного.

Глубоко оправдано то, что музей, назначение которого знакомить с историей страны от древнейших времен до наших дней, располагается на площади, которая сама как бы является сгустком отечественной истории. В фондах крупнейшего в стране хранилища памятников истории и культуры народов Советского Союза находится более 4,5 миллиона экспонатов. Музей располагает богатейшими в стране археологическими коллекциями, нумизматическим кабинетом, собраниями восточного и западноевропейского оружия, русских и привозных тканей и одежд, изделий из металла, дерева, стекла, керамики, кости, получившим мировую известность фондом рукописей и старопечатных книг, ценнейшими изобразительными материалами. Уникальны хранящиеся здесь произведения древнерусской живописи. Специально по заказу музея в 1884 году художник В. М. Васнецов написал панно «Каменный век». Поставленный на капитальный ремонт, ГИМ продолжает свою многогранную деятельность.

Конец прошлого столетия придал большую завершенность архитектурному ансамблю Красной площади. На ее восточной стороне были возведены в так называемом русском стиле Средние (1892 год. архитектор Р. Клейн) и Верхние торговые ряды (ныне ГУМ, 1890 1893 годы, архитектор А. Померанцев). Талантливым зодчим удалось тактично противопоставить крупные объемы древней кремлевской стене, установить новые связи в прославленном ансамбле. Так парные башни в центральной части Верхних торговых рядов и высокие кровли в Средних вступают в перекличку с вертикалями Исторического музея и башен Кремля. Фасады этих протяженных построек своеобразная декорация выставка ритмически повторяющихся разнообразных элементов древнерусского декора, перенесенных в канун двадцатого столетня.

Возведение у Кремлевской стены Мавзолея Владимира Ильича Ленина завершило архитектурно-художественный ансамбль Красной площади. Выдающееся творение зодчего А. Щусева стало ее композиционным центром. Зодчий смог добиться этого благодаря тому, что использовал крупный масштаб сооружения, удачно разместил его на самой высокой точке и поперечной оси площади, органично связав с кремлевскими стенами и башнями. Старейший московский архитектурный ансамбль получил новое современное звучание.

Мавзолей сооружен на одном из памятных ленинских мест столицы. Здесь, на Красной площади неоднократно звучало слово Ильича. Он выступал с речью при открытии мемориальной доски борцам Октябрьской революции (7 ноября 1918 года), на открытии временного памятника Степану Разину на Лобном месте (I мая 1919 года), перед демонстрантами и участниками военного парада (25 мая 1919 г.).

Каменный мавзолей, каким мы видим его сейчас, был создан в 1930 году. Вначале на этом месте была деревянная постройка, которую возвели по эскизному наброску архитектора А. Щусева всего за трое суток в январскую стужу 1924 года. Уже тогда она имела три объема: уступчатую центральную часть и две боковые пристройки, в которых находились вход и выход из мавзолея. Весной того же года первый мавзолей был заменен более монументальным из дубовых досок. Его боковые объемы были преобразованы в трибуны. Светло-коричневый цвет деревянной обшивки сочетался с деталями из черного дуба, коваными фигурными гвоздями и медным покрытием уступов. Уже в этих первых сооружениях Щусев наметил композиционное решение наиболее известного произведения советской архитектуры, закрепленное позже в камне.

Памятник Ленину не мог быть помпезным. «Прост, как правда», — передает Горький слова рабочего об Ильиче. И чти предельно точные слова послужили зодчему надежным компасом.

Архитектура мавзолея лишена украшений и подчеркнуто В поисках форм усыпальницы Щусев обратился к древней традиции здания-памятника в виде пирамиды. Но пошел зодчий своим путем. не повторив ни один из известных памятников. А. Щусев придал мавзолею ступенчатый силуэт, который ассоциируется с уступами ярусов башен Кремля. Традицию он осмыслил по-современному и облек ее в предельно лаконичную архитектурную форму, утвердившуюся в 20-е годы. Виртуозно используя все богатство палитры архитектуры, он добился эпической силы, ясной простоты и монументальности художественного образа, блестяще выдержавшего проверку временем.

Пропорции мавзолея так совершенны, а связь всех частей настолько органична, что он воспринимается, как монолит. На мощном основании поднимается ступенчатая пирамида, которую венчает массивная плита, покоящаяся на 36 колонках. Над торжественным порталом входа — каменный блок черного цвета На его поверхности врезана надпись из красного полированного гранита: Ленин. По обеим сторонам входа — лестницы, ведущие на правительственную трибуну. При сохранении близкого к квадрату плана размер мавзолея увеличился, а внешние формы стали еще лаконичнее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Дракон: Отработанный материал. Заповедная планета. Игры теней [сборник litres]](/books/1145663/andrej-zemlyanoj-drakon-otrabotannyj-material-zap.webp)