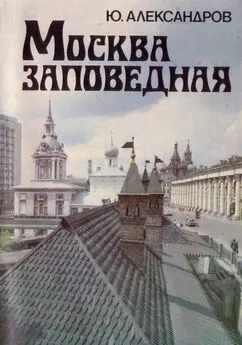

Ю. Александров - Москва заповедная

- Название:Москва заповедная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московская правда

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Александров - Москва заповедная краткое содержание

Слово «заповедный», по свидетельству толкового словаря русского языка В. Даля, означает: особенно дорогой, заветный, а потому тщательно оберегаемый, неприкосновенный. Заповедные места столицы дороги и близки сердцу москвича, а их историческая и художественная ценность непреходяща. Каждая такая улица, составляя часть живой плоти современного города, — своеобразная экспозиция, развернутая под открытым небом, в которой достопримечательности и исторические ассоциации, с ними связанные, составляют мощные полюсы притяжения туристов и любознательных москвичей. Ведь посещение мест, отмеченных памятью народной, в наши дни — настоятельная культурная потребность человека.

Заповедные места столицы раскрывают свое очарование по-разному. У каждого из них богатая история. Застройка этих зон многослойна. Она несет отпечаток многих эпох являет пример смены эстетических вкусов, подчас кричащих контрастов. Городская застройка — не мертвые камни, а безмолвные свидетели ушедших времен. Это воспоминание о «звездных часах» жизни города, крутых поворотах его биографии, творческом взлете гения и будничном труде многих поколений, оставивших нам драгоценное наследие.

Москва заповедная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второй памятник — дом № 25. Этот шедевр архитектуры построен в 1829 году для князя Гагарина зодчим Д. Жилярди. Городская усадьба традиционно имеет парадный двор с оградой и воротами. В отличие от ампирных особняков того времени главный дом лишен колоннады, его мощная выдвинутая вперед центральная часть с фронтоном прорезана тремя большими арками, в которых заключены двухколонные портики — излюбленный прием зодчего. Нижний этаж, как обычно, рустован, в замковых камнях над окнами — львиные маски. Столь же характерен декор парадного второго этажа, над его окнами — венки, ленты, изображения лиры. Здесь помещается Музей А. М. Горького и Институт мировой литературы. Во дворе — бронзовый памятник молодому Горькому — «буревестнику революции» (скульптор В. Мухина).

В самом начале, там, где улица Воровского отходит от проспекта Калинина, сохранено и реставрировано древнейшее строение этой местности — церковь Симеона Столпника (1679 г.). Под ее древними сводами тайно обвенчался богатейший человек России граф Николай Шереметев со своей крепостной, актрисой Прасковьей Жемчуговой-Ковалевой. Ныне в здании церкви выставочный зал Общества охраны природы.

Следует отметить на улице Воровского памятник советской архитектуры — здание Театра-студии киноактера (д. № 33). Оно построено в стиле конструктивизма в 1931–1934 гг. по проекту братьев Весниных.

Заповедная зона: ПЕТРОВКА, КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

1-б. дом Губина; 2 — архитектурный ансамбль Высокопетровского монастыря; 3 — б. дом Хомякова; 4 — б. магазин «Мюр и Мерилиз» (ныне ЦУМ); 5 — Большой театр; 6 — Малый театр. Памятник А. Островскому; 7 — б. дом Кожиных; 8 — б. дом Иванова; 9 — три б. дома Константинопольского подворья. Церковь Сергия «в Крапивниках»; 10 — б. городская усадьба Гагарина (ныне — городская больница № 24); 11-б. «Дом редактора» (ныне занимает Союз театральных деятелей РСФСР); 12 — 6, городская усадьба Татищева; 13 — б. дом Трубецкой-Бове; 14 — городская усадьба XVIII в.; 15 — б. городская усадьба Щербатовых; 16 — б. палаты Тверского подворья; 17 — б. пассаж Джамгарова; 18 — б. банк Юнгера; 19 — Международный торговый банк; 20 — б. доходный дом 1-го Российского страхового общества. Памятник В. Воровскому; 21 — б. Строгановское училище (ныне МАРХИ); 22 — церковь Николы «в Звонарях»; 23 — архитектурный ансамбль Рождественского монастыря.

Петровка и Кузнецкий мост — один из центров культурной и общественной жизни Москвы. Днем архитектурный облик этих городских артерий неотделим от — бурного потока пешеходов, выплескивающегося за пределы тротуаров и заполняющего прилегающие переулки, особенно Столешников, один из самых оживленных в столице. Многочисленные витрины, вывески, световая реклама подчеркивают характер улиц.

К вечеру людские потоки устремляются в новых направлениях: зажигаются огни у театральных подъездов. В зоне расположены наиболее известные театры столицы: Большой, Малый, Художественный, его филиал и др.

Зубчатые силуэты заповедных улиц, поднимающихся в гору, имеют некоторое сходство. Невысокие жилые дома и торговые пассажи перемежаются здесь с многоэтажными громадами. Лишь очаровывающая неправильностью форм ажурная колокольня Высокопетровского монастыря, давшего имя Петровке и завершающего ее перспективу, не находит аналогии в высоких домах у выхода Кузнецкого моста на улицу Дзержинского. Пласты истории в этой зоне чрезвычайно глубоки, что подтверждает обилие мемориальных досок, более 30 крупных ансамблей и множество отдельных памятников.

Петровка — одна из древнейших радиальных улиц, возникла на месте дороги из Кремля к Высокопетровскому монастырю, основанному в XIV столетии. Она проходила по высокому правому берегу реки Неглинной и заканчивалась у Кутафьей башни. Мост через реку соединял ее с Троицкой башней Кремля. Со временем улица становилась все короче: от нее отделялись центральные улицы и площади (современные пл. 50-летия Октября — б. Моховая ул., проспект Маркса — б. Охотный ряд, пл. Свердлова — б. Петровская пл.).

В современных границах улица застраивалась не одновременно: к середине XVIII столетия дома стояли только на ее западной стороне, а восточная, обращенная к Неглинной, вследствие ее постоянных разливов, представляла собой пустошь с редкими деревянными строениями и огородами. Тем не менее уже тогда улица приобрела аристократический характер: здесь селилась московская — знать. После того, как в 20-е годы прошлого века Неглинную заключили в подземный коллектор, восточная сторона улицы Петровки быстро обросла домами, между которыми возникли переулки, связывающие ее с новой улицей — Неглинной.

Улица Петровка, получившая свое название по Петровскому монастырю «что на Высоком» (месте), уже со второй половины прошлого столетия быстро приобрела характер оживленной торговой улицы, чему содействовала ее близость к Кузнецкому мосту. Это сразу отразилось на ее облике: на смену привольным барским усадьбам пришли многочисленные лавки и «торговые галереи» или пассажи. Однако начало улицы сохранило торжественно-парадный облик, приобретенный я конце XVIII столетия с постройкой монументального «огромного и великолепного» Петровского театра, который, однако, скоро сгорел. На его месте был возведен по проекту О. Бове и А. Михайлова новый театр, открытый 6 января 1626 года. Однако и этот великолепный образец русского классицизма с восьмиколонным портиком ионического ордера и гипсовой квадригой Аполлона простоял недолго. В 1853 году театр также сгорел. Работами по восстановлению руководил архитектор А. Кавос. Он сохранил композиционные основы здания, но увеличив его ширину, утяжелил пропорции и силуэт. На смену строгому изяществ\ декора О. Бове пришла эклектика. Уничтоженную в огне гипсовую квадригу Аполлона сменила бронзовая, отлитая под руководством П. Клотта. С исключительной роскошью был отделан ярусный зал с позолоченной лепниной барьеров лож цвета слоновой кости, ярко-красной обивкой мебели, хрустальными люстрой и бра. Главная сцена страны, связанная с лучшими традициями отечественной оперы и балета и самыми прославленными артистическими именами, вписала одну из самых ярких глав в летопись русского искусства.

Само здание Большого театра — не только ценное произведение зодчества, но и памятник истории. В его стенах проходили съезды Коммунистической партии и Советов, неоднократно выступал В. И. Ленин. 30 декабря 1922 года I Съезд Советов провозгласил образование СССР. Театр неоднократно реставрировался в советские годы, в том числе и после разрушений, причиненных во время налетов фашистской авиации на Москву.

С противоположной стороны с отступом от красной линии улицы на площадь Свердлова обращен фасад Малого театра. (Названия театры получили по размерам соседствующих друг с другом зданий). Это единственный сохранившийся из четырех корпусов, составлявших великолепный в классическом стиле ансамбль Театральной площади, который проектировал О. Бове (б. дом купца Варгина в 1838–1640 гг. был специально перестроен под театр; арх. К. Тон).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Дракон: Отработанный материал. Заповедная планета. Игры теней [сборник litres]](/books/1145663/andrej-zemlyanoj-drakon-otrabotannyj-material-zap.webp)