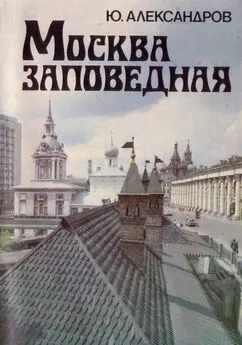

Ю. Александров - Москва заповедная

- Название:Москва заповедная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московская правда

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Александров - Москва заповедная краткое содержание

Слово «заповедный», по свидетельству толкового словаря русского языка В. Даля, означает: особенно дорогой, заветный, а потому тщательно оберегаемый, неприкосновенный. Заповедные места столицы дороги и близки сердцу москвича, а их историческая и художественная ценность непреходяща. Каждая такая улица, составляя часть живой плоти современного города, — своеобразная экспозиция, развернутая под открытым небом, в которой достопримечательности и исторические ассоциации, с ними связанные, составляют мощные полюсы притяжения туристов и любознательных москвичей. Ведь посещение мест, отмеченных памятью народной, в наши дни — настоятельная культурная потребность человека.

Заповедные места столицы раскрывают свое очарование по-разному. У каждого из них богатая история. Застройка этих зон многослойна. Она несет отпечаток многих эпох являет пример смены эстетических вкусов, подчас кричащих контрастов. Городская застройка — не мертвые камни, а безмолвные свидетели ушедших времен. Это воспоминание о «звездных часах» жизни города, крутых поворотах его биографии, творческом взлете гения и будничном труде многих поколений, оставивших нам драгоценное наследие.

Москва заповедная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди низкорослой застройки противоположной стороны улицы трудно заметить побеленную стену-ограду с зарешеченными воротами, нишей и низенькой калиткой. За ними скрывается примечательный архитектурный ансамбль Марфо-Мариинского монастыря (д. № 34-а). Здесь ныне расположены Центральные художественно-реставрационные мастерские. При первом взгляде на церковь Покрова Богородицы кажется, что мы оказались в архитектурном мире древнего Новгорода или Пскова. Приземистый однокупольный храм с мощными стенами, узкими, похожими на бойницы, окнами и могучими полукружьями апсид, скупым декором в виде клейм, треугольными щипцами, завершающими фасады, расчлененными лопатками, разительно похож на многие прославленные памятники северо-запада Руси. Но внимательный взгляд сразу обнаружит иллюзорность подобного сопоставления: перед нами талантливая стилизация XX столетия под Новгородско-Псковское зодчество, в которой угадывается знакомство ее автора — архитектора. А. Щусева как с концепцией модерна, так и живописью Н. Рериха. Об этом свидетельствует подчеркнутая архаика и неправильность форм, основанных на контрастах крупномасштабных объемов, миниатюрных проемов и деталей. Интерьеры храма расписаны художником М. Нестеровым.

Далее- по Б. Ордынке расположено еще несколько памятников, которые стоят на государственной охране. Это церковь Иверской Богоматери, построенная в 1791–1802 годах известным зодчим И. Еготовым (д. № 39), два жилых дома, каменный и деревянный, служащие примером послепожарной застройки Москвы.

К числу памятников по Б. Ордынке относится церковь Екатерины, которая была возведена по проекту архитектора К. И. Бланка в 1763–1767 годах. Последняя убедительно демонстрирует светское истолкование культового сооружения. Сохранились 1ак же придельная церковь Спаса XIX века, уличная ограда с двумя воротами и ограда по Щетининскому переулку.

Б. Ордынка выходит на Добрынинскую площадь, где завершается и другая заповедная улица — Пятницкая, значительно более оживленная и не утратившая бойкий торговый характер. Застройка ее, пожалуй, еще более контрастна и разнообразна. Рядом с многоэтажными жилыми домами советского времени можно встретить богатые особняки, подобные одетому в необычайно пышный наряд в духе барокко особняку (д. № 64) М. Рекк (1897 г., арх. С. Шервуд), доходные дома в неоготическом стиле почти того же времени (№ 65) и в стиле модерна (№№ 13, 17), многочисленные образцы классицизма, кое-где сохранившиеся палаты XVII века.

Наиболее впечатляющий памятник в стиле барокко церковь Климента, стоящая на углу переулка, который носит ее имя. Она была завершена в 1774 году и не имеет аналогий в московском зодчестве. Высказано предположение, что автором проекта был архитектор П. Трезини, который еще до начала строительства этого здания уехал из России. По другому мнению, им мог быть ученик В. Растрелли — А. Евлашев. Подавляющий своей величиной даже сейчас, когда он «зажат» в узкий Климентовский переулок, храм ранее доминировал над застройкой Замоскворечья. Его ликующе торжественная, мажорная архитектура, пластика крупных объемов, изобилие колонн, пышных наличников и фронтонов, сочных картушей, рельефно подчеркнутых ярко красным цветом фасадов, создают впечатление дворцовой постройки. Лишь могучее пятиглавие, составляющее приметный ориентир в панораме Замоскворечья, говорит об ином назначении. Колоссальная тяжесть и массивность главного объема, имеющего в плане форму креста, почти не ощущается благодаря сильно выраженным вертикальным членениям. Спаренным колоннам второго этажа, поддерживающим раскрепованный антаблемент, вторят такие же колонны на высоких световых барабанах пятиглавия, которые как бы продолжают гурты — «ребра» куполов.

Храм стоит на месте, памятном в русской военной истории: здесь находилась «крепостца на Ордынцах», возле которой произошло сражение народного ополчения князя Пожарского против дольских интервентов.

В числе памятников на Пятницкой улице достойны упоминания семь домов начала XIX века и церковь Троицы в Вешняках с трапезной, колокольней и воротами ограды. Она построена в 1824 1826 гг. на месте более ранней, возведенной стрельцами полка Вешнякова. Среди жилых построек наиболее интересен дом (№ 18), украшенный шестиколонным ионическим портиком и характерным ампирным декором. Он возведен после Отечественной войны 1812 года по проекту архитектора О. Бове (уцелели также флигель и фрагмент ограды с воротами). Путешествием по Пятницкой, которая выводит нас к Садовникам, где мы его начинали, завершается наше знакомство с Замоскворечьем, удивительно богатым памятниками истории и культуры.

Заповедная зона: ЗАЯУЗЬЕ

I — высотное здание; 2 — б. городская усадьба Баташева; 3 и 4 — жилые дома XVIII в.; 5 — церковь Николы «на Болвановке»; 6 — жилой дом XVII–XIX вв.; 7 — церковь Никиты «за Яузой»; 8 — б. городская усадьба Тутолмина; 9-б. городская усадьба Клаповской; 10 — церковь Успения «на Гончарах»; 11 — жилой дом начала XIX в, 12 — жилой дом с палатами XVII в.; 13 — церковь Николы «в Котельниках»; 14 — церковь Симеона Столпника; 15 — городская усадьба начала XIX в.

Заяузье — исторический район Москвы, лежащий к востоку от Кремля, вдоль возвышенного берега реки Яузы, на стыке древних водных и сухопутных дорог. Первые поселения близ ее устья были сельского типа и, как полагают археологи, относятся к XII–XIII векам. Здесь тогда проходила дорога на Коломну и Рязань, по которой шло на Куликово поле войско великого князя московского Дмитрия. Город распространился в Заяузье не ранее XIV–XV столетий. К тому времени оно стало главным центром кузнечного и гончарного производства в Москве, где посадские люди из разных мест обучались мастерству. Селились ремесленники, как и везде в средневековой Москве, слободами. Над живописной застройкой, следовавшей рельефу, поднимались каменные патрональные церкви Николы «в Котельниках», Успенья «в Гончарах», Козьмы и Дамиана, «что в Кузнецах у Таганских ворот». Расцвет специализированных ремесел в Заяузье падает на XVI–XVII столетия. Но уже в начале следующего века, как и Замоскворечье, оно утрачивает торгово-ремесленный характер. Усиливается проникновение сюда военно-служилых людей, и вскоре Таганский холм превращается в район дворянских и купеческих особняков, который, однако, сохраняем свою специфику в городском ландшафте Москвы. В основе ее лежит исторически сложившаяся планировка, закрепленная последующей застройкой. Своеобразна и топонимика, позволяющая «прочитать» далекое прошлое этих заповедных мест.

Воротами в Заяузье служат Астаховский и Малый Устьинский мосты, где мы и начнем нашу прогулку. Над эффектно расположенными ярусами жилых домов заповедной зоны в междуречьи доминирует подобно гигантскому сталагмиту уступчатый силуэт многоэтажного жилого здания на Котельнической набережной (1954 г., арх. Д. Чечулин, А. Ростковский). Как бы у него во дворе оказалась крутая Швивая горка, происхождение названия которой всегда вызывало любопытство москвичей. Поскольку на одном из старых планов она фигурирует как «Вшивая», некоторые полагают, что это деликатный «псевдоним» горки, так как у ее подножья стояло грязное болото. По другой версии «Швивая» — искаженное слово «ушивая», т. е. горка, покрытая ушем — тернием, колючей травой. Существуют иные объяснения приметного названия, например, по слободе швецов (портных).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Дракон: Отработанный материал. Заповедная планета. Игры теней [сборник litres]](/books/1145663/andrej-zemlyanoj-drakon-otrabotannyj-material-zap.webp)