Карл Гильзин - В небе завтрашнего дня

- Название:В небе завтрашнего дня

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Гильзин - В небе завтрашнего дня краткое содержание

Эта книга представляет собой живой, увлекательный рассказ об авиации, ракетной технике и космонавтике, их настоящем и будущем. Она вводит юного читателя в мир необычных летательных аппаратов атмосферной и заатмосферной авиации. Сегодня эти аппараты еще только рождаются в замыслах ученых и конструкторов, на чертежных досках и экспериментальных аэродромах, но именно им принадлежит будущее. В 1959 году книга «В небе завтрашнего дня» удостоена второй премии на конкурсе Министерства просвещения РСФСР на лучшую книгу о науке и технике для детей. Автор книги — ученый-специалист и талантливый популяризатор науки. Созданные им книги («Путешествие к далеким мирам» и др.) переизданы во многих странах мира.

Прим. OCR: Одно из лучших изданий о авиации для детей, не потерявшее ценности до сих пор (по сути сегодняшняя авиация ничего принципиального, если не считать «стелс», не добавила). Немного наивное восхищение и прогнозы будущего отражают общее настроение в обществе того времени.

В небе завтрашнего дня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Интересно, что и средняя скорость полета электроракеты тоже может сравняться и даже превзойти скорость полета обычных ракет (об этом будет подробно рассказано в последней главе книги). Но только электрические ракетные двигатели должны работать не минуты, как обычные двигатели, а в течение многих дней, недель и месяцев. Можно не сомневаться, что в астронавтике будущего электроракетные двигатели займут почетное место, хотя, очевидно, при взлете с Земли не смогут заменить обычных ракетных двигателей большой тяги.

Космическим полетам с помощью электрических ракетных двигателей посвящена последняя, XX глава книги. Не случайно рассказ об электрических межпланетных кораблях завершает книгу — будущее астронавтики в большой мере связано именно с такими кораблями.

Но если иметь в виду сверхдальние космические полеты, полеты к звездам, то здесь мечты астронавтов связаны не с электрическими, а с еще несравненно более «экзотичными» реактивными двигателями. Их обычно называют фотонными, или квантовыми.

Фотоны — это частицы, кванты света, так что фотонный двигатель можно назвать и световым. Но что значит — световой ракетный двигатель? На первый взгляд, какое-то бессмысленное сочетание слов… Неужели в нем реактивная тяга создается излучаемым светом?

Да, именно так. То, что падающий солнечный свет оказывает давление, было доказано блестящим экспериментом известного русского физика П. Н. Лебедева еще в 1899 году. Правда, это совершенно ничтожное давление. Но все же оно существует. И если давят падающие лучи, то по известному закону Ньютона о равенстве действия и противодействия должны давить и испускаемые лучи.

Вот и основа для реактивного движения — достаточно установить на тележке прожектор и включить его, чтобы тележка поехала в сторону, противоположную лучу прожектора, под действием реакции световых лучей!

Но, конечно, такая тележка никуда не поедет. Ничтожная сила реакции лучей не в состоянии сдвинуть тележку с места. Однако давление света зависит от его интенсивности, от количества излучаемой световой энергии. Может быть, если установить прожектор колоссальной силы, тележка тронется с места?

Увы, нет. Если свет испускается какой-либо нагретой металлической поверхностью, как, например, в обычных электрических лампах, то для того чтобы сдвинуть тележку с места, температура излучающей поверхности должна составлять многие миллионы градусов. Но тогда прожектор мгновенно испарится!

Значит, невозможна «световая» ракета?

При настоящем уровне развития техники она, пожалуй, действительно нереальна. Правда, и сейчас можно было бы осуществить движение под действием светового ракетного двигателя, но только в таких условиях, где для движения достаточны даже ничтожные силы. Эти условия существуют, например, в мировом пространстве, вдали от массивных небесных тел, то есть в слабых полях тяготения. Но даже и там ускорение движения с помощью такой световой ракеты было бы столь малым, что она практически не имела бы смысла.

В будущем положение может измениться, причем радикальным образом — световая ракета, вероятно, станет основным двигателем «дальней» астронавтики.

22* Об этом и других электроракетных двигателях рассказано в научно-популярной книге К. А. Гильзина «Электрические межпланетные корабли», издательство «Наука», 1964 г.

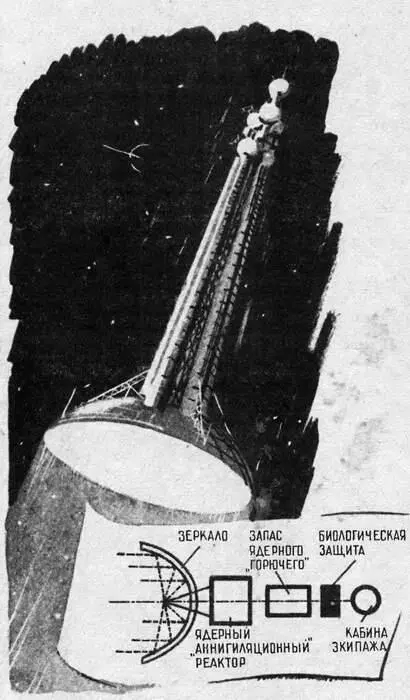

Принципиальная схема фотонного ракетного двигателя.

Вряд ли возможно теперь описать конструкцию фотонной ракеты будущего. Но можно указать теоретические основы подобной ракеты.

Уже сейчас физике известны экспериментальные факты полного перехода вещества в свет, теоретически предвиденного задолго до этого великим Эйнштейном.

Так, например, когда две частицы вещества — электрон и позитрон — сталкиваются между собой, то они исчезают. Конечно, это не «исчезновение» материи, а переход ее из одного вида в другой. Вещество исчезает, но зато появляется… свет, испускаются два мощных фотона.

Наука считает принципиально возможным осуществить этот процесс — аннигиляцию — и для других, более массивных частиц вещества. Но тогда и количество света будет неизмеримо большим. Поэтому можно представить себе двигатель, в котором будет происходить интенсивный процесс превращения вещества в свет.

Такой «сверхатомный» двигатель будет испускать световой луч колоссальной, невиданной силы. Вот уж этот луч сможет перемещать даже большой космический корабль со значительным ускорением в слабом поле тяготения.

Но почему же астронавтика связывает особые надежды именно с фотонной ракетой, почему ей, этой ракете, уготована особая роль в будущем?

Все объясняется просто: только в данном случае полностью используются энергетические возможности вещества. Ведь даже в существующих атомных установках в энергию переходит менее одной тысячной доли ядерного горючего. Фотонная ракета будет, следовательно, расходовать в 1000 раз меньше «топлива», чем атомная установка. Уж меньше, чем в фотонной ракете, расходовать «топлива» просто невозможно.

Расчет показывает, что только полное, до конца исчерпывающее возможности атомной энергии, ее использование в астронавтике позволит осуществить столь невероятно трудное начинание, как полет к другим звездным мирам. Только фотонная ракета способна унести на себе значительный груз к звездам. Во всех других случаях даже атомные ракеты должны иметь на борту для подобного «сверхдальнего» полета в миллионы раз больше «топлива», чем весит полезный груз.

Значит, такой полет практически невозможен.

Но если уж говорить о далеких перспективах авиации и астронавтики, заглянуть значительно дальше, чем в ее завтрашний день, то стоит, пожалуй, упомянуть о еще более заманчивой и «экзотической» возможности.

Вся история авиации и воздухоплавание вся стремительно складывающаяся на наших глазах история астронавтики — это история борьбы с силой тяжести.

А нельзя ли вместо ожесточенной борьбы с тяжестью заключить с ней дружественный союз? Может быть, даже удастся научиться управлять этой могучей силой природы? Но что это значит — союз с тяжестью, управление ею? Не пустые ли это сочетания слов? Позволяет ли наука вдохнуть в них живой и реальный смысл?

В последнее время эти вопросы привлекают к себе пристальное внимание ученых ряда стран. Правда, падкая на сенсации пресса, в частности в США, уже шумит-гудит о «невесомых» самолетах и межпланетных кораблях. Однако эти сенсационные домыслы нужно тщательно отделить от научных фактов.

К сожалению, пока еще совсем не ясно, можно ли решить эту задачу, и тем более, как ее решить. Наука пока еще не сумела проникнуть в тайну тяготения. Есть лишь разные гипотезы. Может быть, ка- кая-нибудь из них и близка к истине — пока это проверить нельзя. Но материалистическая наука утверждает, что тяготение нельзя рассматривать в отрыве от других свойств материи. Это значит, что мыслим взаимный переход тяготения в другие формы существования материи. Когда эти возможности будут открыты и изучены, тогда, и только тогда, откроется возможность управлять тяготением. Для этого, следовательно, нужны исходные фундаментальные научные открытия* Дело пока еще за ними.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/1148912/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz.webp)