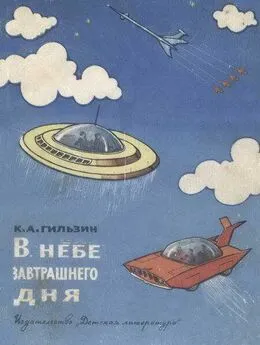

Карл Гильзин - В небе завтрашнего дня

- Название:В небе завтрашнего дня

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Гильзин - В небе завтрашнего дня краткое содержание

Эта книга представляет собой живой, увлекательный рассказ об авиации, ракетной технике и космонавтике, их настоящем и будущем. Она вводит юного читателя в мир необычных летательных аппаратов атмосферной и заатмосферной авиации. Сегодня эти аппараты еще только рождаются в замыслах ученых и конструкторов, на чертежных досках и экспериментальных аэродромах, но именно им принадлежит будущее. В 1959 году книга «В небе завтрашнего дня» удостоена второй премии на конкурсе Министерства просвещения РСФСР на лучшую книгу о науке и технике для детей. Автор книги — ученый-специалист и талантливый популяризатор науки. Созданные им книги («Путешествие к далеким мирам» и др.) переизданы во многих странах мира.

Прим. OCR: Одно из лучших изданий о авиации для детей, не потерявшее ценности до сих пор (по сути сегодняшняя авиация ничего принципиального, если не считать «стелс», не добавила). Немного наивное восхищение и прогнозы будущего отражают общее настроение в обществе того времени.

В небе завтрашнего дня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но нет сомнения, что они будут сделаны, наука не терпит тайн и недомолвок. Штурм этой загадки природы уже ведется. Возможно, уже сейчас в лаборатории какого-нибудь ученого намечается решение увлекательной задачи…

И когда появится эта новая область науки — будет ли это «электрогравитика», как ее любят называть некоторые скороспелые прогнозисты, или какая-нибудь иная — только тогда все разговоры о союзе с тяжестью приобретут твердую научную основу. И только тогда «антигравитационные» двигатели самолетов и космических кораблей сделают их истинными властителями воздушного пространства. Впрочем, не только это. Управление тяжестью революционизирует всю технику, промышленность, строительство. Претерпит кардинальные изменения вся материальная культура.

Так будущее авиации еще теснее сплетается с судьбами человечества.

Часть вторая. В небе будущего

Глава VII. От «звукового» к «тепловому барьеру»

В этой главе рассказывается о том, какое грозное и неожиданное препятствие возникает при дальнейшем увеличении скорости полета.

С какой скоростью будут летать самолеты завтрашнего дня? 2000, 5000 или, может быть, 50 000 километров в час?

Чтобы летать со все большей скоростью, нужны все более мощные двигатели. Пока не появился турбореактивный двигатель, способный развивать при меньшем весе намного большую тягу, чем поршневой двигатель с винтом, авиации был не под силу «звуковой барьер». Теперь же авиация вышла на простор сверхзвуковых скоростей. Принципиально стали возможными сколь угодно большие скорости полета.

Значит, дело только во времени и, раньше или позже, наступит час, когда самолеты будут летать со скоростью 5000 километров в час. Ну, пусть не завтра и даже не послезавтра, но будут. А может быть, можно сразу совершить скачок с 2000 до 20 000 или 50 000 километров в час?

На этот вопрос, пожалуй, следовало бы ответить: и да и нет. «Да» — потому, что уже сейчас можно создать реактивный двигатель, который позволит развить такую скорость. «Нет» — потому, что такую скорость все же развить не удастся. Этому мешает обстоятельство, становящееся сейчас важнейшим препятствием на пути развития авиации.

Совсем недавно казалось: стоит преодолеть «звуковой барьер» — и дальше все должно пойти как по маслу. Но не тут-то было. Только- только взят «барьер звуковой», как на пути авиации уже возникает новый «барьер», неизмеримо более трудный, перед которым старый, «звуковой» кажется детской забавой.

Но ведь это значит, что силы авиации возросли и продолжают быстро расти. И теперь можно мечтать о победе над новым «барьером», куда более трудным.

Новый «барьер» на пути развития авиации, как и звуковой, связан со свойствами воздуха.

Наверное, большинству читателей приходилось накачивать велосипедную камеру или волейбольный мяч. И каждый при этом замечал, что насос начинает нагреваться. Тот его конец, к которому прикрепляется резиновый шланг, со временем становится очень горячим, причем нагревание особенно велико в тех случаях, когда человек не ленится и качает энергично.

Откуда появляется это тепло?

Очевидно, в тепло переходит работа, которую мы затрачиваем при накачивании, то есть при сжатии воздуха. Когда мы работаем энергичнее, то и тепла выделяется больше. Так здесь проявляется закон сохранения энергии.

И во всех других случаях, когда происходит быстрое сжатие воздуха, он нагревается. Вот почему, между прочим, воздушные компрессоры, которые подают сжатый воздух, обязательно должны иметь какое-нибудь охлаждение.

Своеобразным насосом или компрессором оказывается и быстролетящий самолет — он сжимает находящийся впереди него воздух. Сопротивление воздуха быстродвижущемуся предмету проявляется в том, что на передней поверхности этого предмета давление становится повышенным, большим, чем сзади. Разность давлений и приводит к появлению силы, которая ощущается как сопротивление встречного потока. Если, например, измерить давление воздуха у ветрового стекла быстродвижущегося автомобиля, то оно окажется большим, чем окружающее атмосферное давление. Это приращение давления называют динамическим давлением, или скоростным напором.

Такое повышение давления может быть и полезным и вредным. Лобовое сопротивление, которое оказывает воздух быстродвижущемуся автомобилю и, в особенности, самолету, вредно. Но тот же скоростной напор движет парусные суда, вращает крылья ветросиловых установок, позволяет создать прямоточный воздушно-реактивный двигатель и т. д.

Вред, связанный со скоростным напором, то есть со сжатием воз-/ духа, резко остановленного в своем беге, заторможенного, не ограничивается повышением давления. Мы уже знаем, что это увеличение давления неизбежно связано и с повышением температуры воздуха (вспомните велосипедный насос).

Действительно, точное измерение температуры воздуха перед ветровым стеклом быстродвижущегося автомобиля показало бы, что эта температура тоже чуть выше, чем у окружающего воздуха. Правда, при тех скоростях, с которыми передвигаются автомобили, повышение температуры воздуха за счет торможения встречного потока составляет доли градуса. Но все же это повышение существует, и оно может быть измерено. Если оно невелико, то только потому, что и сжатие тоже мало.

Мы знаем, однако, случаи, когда давление воздуха в результате действия скоростного напора может повыситься в десятки и даже сотни раз. Таково именно сжатие встречного потока самолетом при сверхзвуковой скорости. Значит, и повышение температуры воздуха при этом тоже должно быть гораздо большим.

Действительно, если внезапно затормозить воздушный поток, движущийся вдвое быстрее, чем звук в воздухе, то его температура увеличится на 230°, а при скорости в 10 раз большей скорости звука это увеличение составит почти 5800°!

Измерения показывают, что это действительно так. Передняя кромка крыла самолета все время как бы рассекает поток раскаленного воздуха. Если не принять специальных мер, то она быстро расплавится.

Но ведь известно, что металл хорошо проводит тепло. Значит, передние части крыла, соприкасающиеся с горячим воздухом, будут быстро отдавать тепло другим частям крыла, расположенным сзади, где торможения нет и крыло обдувается холодным воздухом.

Увы, это не так. Воздух оказывается более «коварным», чем хотелось бы. Он сообщает тепло всем частям быстролетящего самолета, а не только передним. Весь самолет оказывается окруженным оболочкой, рубашкой раскаленного воздуха. Самолет, летящий с высокой скоростью, нигде не встречается с холодным окружающим воздухом.

Но если спереди воздух нагревается из-за сжатия при его торможении, то отчего он нагревается сзади* где торможения и, значит, сжатия нет?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/1148912/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz.webp)