Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

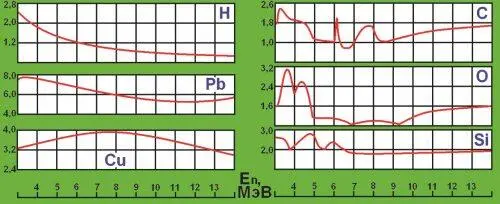

…Роль нейтронов в ядерных реакциях и их практическом применении настолько важна, что очевидна необходимость, не «пережевывая» уже изложенное, закрепить у читателя представления о замедлении и взаимодействии этих частиц с ядрами. Полезно будет разобраться в опыте, проведенном автором в годы работы молодым специалистом в НИИ авиационной автоматики. Ускорительный источник — нейтронный генератор — далее будет описан подробнее, а пока важно лишь то, что формировал этот генератор субмикросекундной (т. е. много меньшей, чем время термализации) длительности поток нейтронов одинаковой (14 МэВ) энергии.

Если в замедлитель «впрыснуть» такие нейтроны, то они начнут «разбегаться»: случайное сочетание углов рассеяния при столкновениях приведет к тому, что найдутся частицы, двигающиеся в самых разных направлениях. Те же случайные факторы приведут и к разбросу энергий: в каждый данный момент времени будут наличествовать как нейтроны больших, так и меньших энергий.

…Идея пришла неожиданно. Сопоставив длительность формируемого нейтронного импульса и время замедления нейтронов (миллисекунды), я понял, что если окружить генератор замедлителем определенной толщины и сформировать импульс, то из замедлителя сначала выйдут нейтроны, испытавшие малое число столкновений, а значит — довольно высокоэнергетичные, потом — «потолкавшиеся подольше», подрастерявшие свою энергию, и уж затем — тепловые. Если для визуализации изображения применить электроннооптический преобразователь (ЭОП), то, запуская его с определенной задержкой по отношению к началу нейтронного импульса, можно менять и энергию частиц, используемых для контроля. Это сулило прямо-таки революционное расширение возможностей нейтронографии: определив ход изменения яркости свечения изображений различных деталей «просвечиваемого» объекта в зависимости от задержки (энергии нейтронов), можно идентифицировать вещество, из которого они изготовлены, потому что яркость определяется сечением взаимодействия нейтронов (рис. 3.7), которое для каждого элемента весьма индивидуально зависит от их энергии. Появлялась и возможность проявления деталей из легких элементов — задача, непосильная методу рентгеновского контроля! Можно было бы получать и цветные нейтронограммы! Нейтроны, конечно, цвета не имеют, но допустимо «присвоить» им различные, зависящие от энергий цвета: например, устанавливая задержку, соответствующую контролю на нейтронах промежуточных энергий — задавать желтый цвет изображения (густота цвета будет зависеть от пропускания нейтронов той или иной деталью). Другим величинам задержек можно поставить в соответствие красные, синие и прочие цвета, так что итоговое изображение, составленное из наложения частных, выглядело бы весьма живописно.

Конвертер (преобразователь нейтронного излучения в световое) изготовили, смешав бор, сульфид цинка и «связав» смесь полиэтиленом. При захвате нейтронов ядрами бора получались альфа-частицы, которые и вызывали вспышки света в сульфиде цинка.

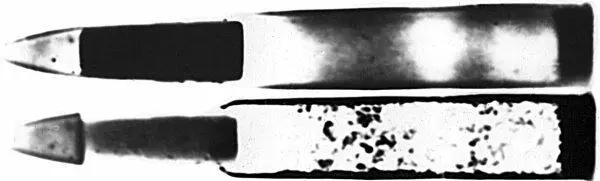

Вскоре начались плановые испытания генераторов на полный ресурс. «Гоняя» генераторы, попутно облучали патрон. Результаты не радовали: на экране ЭОПа виделись лишь отдельные вспышки. Чтобы не подвергать риску быть экспроприированным фотоаппарат, срочно изготовили из фанеры кассету, прижимавшую к экрану кусок аэрофотопленки. Облучение длилось не минуту, не час, а неделю, но результат был получен: пленки, экспонированные при задержке запуска ЭОПа и без нее, заметно отличались, что свидетельствовало об изменении средней энергии нейтронов, на которых велся контроль (рис. 3.8)! Низкоэнергетичные нейтроны позволили обнаружить и порох, что было недоступно для нейтронов быстрых, а уж тем более — для рентгена. Неважно, что изображения были получены после недельного коллекционирования отдельных вспышек! Неважно, что компоненты конвертера оказались смешанными явно неравномерно! Главное — работал принцип! А если так, то, применив более мощный источник нейтронов (например — импульсный реактор), можно было, лишь «просветив» предмет снаружи, узнать не только его устройство, но и изотопный состав любой его детали по выбору: достаточно было укрепить на ее изображении фотоэлемент и получить зависимость его показаний от величины задержки запуска ЭОПа (а значит — и от энергий нейтронов). Ясно, что тут требовались сложные расчеты эффективности конвертера для нейтронов разных энергий, экранирования одного материала другим, но все это было под силу компьютерам, только входившим тогда в обиход научных учреждений…

… В НИИ авиационной автоматики (НИИАА, позднее — ВНИИА) автор попал по распределению — для выполнения дипломной работы. Чтобы понять принципы действия «авиационной автоматики», вернемся к нашим сборкам.

Ранее упоминавшийся U 235 ключевую роль во многих областях уступил плутонию 239, ядро которого при делении испускает в среднем 2,895 нейтрона— больше, чем U 235 (2,452). К тому же в плутонии ниже сечения нейтронных реакций, не вызывающих деления.

Плутоний многолик: в разных интервалах температур он может существовать в фазах числом в полдюжины, с плотностями от 14,7 до 19,5 г/см 3. «Тяжелый» плутоний предпочтителен во многих отношениях, за исключением одного: в этой (альфа) фазе он очень хрупок. Поэтому легирующей присадкой фиксируют дельта фазу [46] Для этого в плутоний добавляют галлий (менее 1 % по весу). По сравнению с другими подходящими для легирования трехвалентными металлами, у галлия наименьшее сечение захвата нейтронов.

, проигрывая в плотности чуть более 20 %, но получая пластичный и хорошо обрабатываемый металл. Уединенный шар Pu 239 становится критичным при почти втрое меньшей массе, чем шар U 235, а главное — при меньшем радиусе, что очень важно, поскольку позволяет снизить габариты критической сборки.

Интервал:

Закладка: