Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Приходилось автору внимать шуршащему шепотку: «Дык я в том самом подразделении срочную служил…» или: «Так я ж первый курс того самого училища закончил…» и засим — таким откровениям в ядерной области, что терзался автор восхищенно: каким же вселенским был бы рывок человеческих знаний, останься конфидент служить, как сейчас говорят «контрабасом» [66] Контрактником

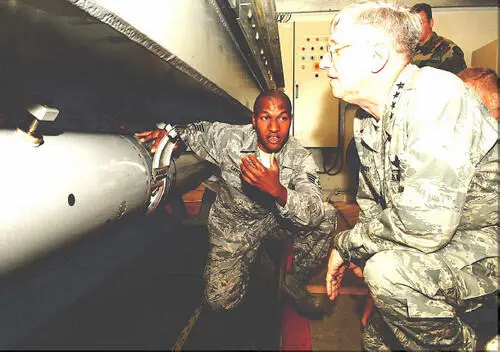

, а уж если б более, чем один курс «того самого училища» закончил… Также никуда не деться от мыслей о причинах, помешавших собеседнику совершить образовательный подвиг, а паче — о ничтожности своих собственных знаний. Так, назначение далеко не всех деталей на фотографиях разобранной ядерной бомбы В-61 (рис. 3.42, 3.43) может объяснить автор…

…Только уничтожая города, войну не выиграть, примеры Германии и Японии свидетельствовали, что этим можно ослабить сопротивление, но не сломить его окончательно. Понятно, что поначалу, когда ядерных зарядов насчитывалось немного, нацеливать их предполагали только на очень важные объекты. Таким объектом с полным правом мог считаться и ударный авианосец — корабль, чье боевое значение не уступает ценности иного промышленного центра. Для выяснения «военно-морских» возможностей ядерного оружия в июле 1946 года на тихоокеанский атолл Бикини была стянута эскадра старых кораблей: японских, германских, американских.

Испытания начались с конфуза: с самолета В-29, летевшего на высоте более 9 км, сбросили бомбу и… промахнулись более чем на шестьсот метров относительно точки прицеливания. В результате большой авианосец «Саратога» оказался в 4 км от взрыва с энерговыделением в 23 кт и повреждений не получил. Некоторые сразу задались вопросом, какова будет вероятность поражения авианосца в бою, когда он будет маневрировать, а не смиренно ожидать своей участи подобно несчастному городу, причем его самолеты постараются «пощупать» приближающийся бомбардировщик. Экипаж бомбера тоже можно понять: изображать что-то, напоминающее пикирование, зная, что произойдет внизу — чревато, причем настолько, что вряд ли помогло бы в этой ситуации даже проникновенное слово духовного пастыря или комиссара. Так в ходе испытаний проявилось то, что сейчас уже считается общеизвестной истиной: мощность заряда нет смысла неограниченно наращивать, она должна соответствовать маневренности и защищенности цели, точности средства доставки и обеспечивать безопасность тех, кто его применяет.

…Между тем, испытания продолжались. Для «усиления эффекта», следующий взрыв произвели на глубине в 30 м, принайтовав заряд тросами к барже. Правда, баржа в боевых условиях вряд ли может служить носителем ядерного оружия, но получилось очень красиво (рис. 3.44). Кое-какие корабли затонули сразу, а «Саратога», дрейфовавший в 500 м от взрыва, бортом к нему, оставался на плаву в течение 7,5 часов. Рассуждать, стал ли экипаж, окажись он на «Саратоге», в течение долгих часов созерцать, как тонет родной корабль, или все же прекратил бы поступление воды, задним числом бессмысленно. В 1990 году подводная экспедиция обследовала «Саратогу» (рис. 3.45). Корабль лежал на ровном киле, были видны прогибы обшивки корпуса, вызванные ударной волной в воде, исчезла сорванная воздушной ударной волной огромная дымовая труба, по которой до войны можно было без труда опознать красавец-корабль. Нашим корабелам повезло в том отношении, что не довелось им строить авианосцы, потому как после подобных испытаний пришлось бы «чистосердечно признаться»: мол, выполняя задание японской разведки, специально сконструировали мы для корабля трубу с большой парусностью. Судите нас строже, граждане судьи!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: