Юрий Платонов - Система Афанасьева

- Название:Система Афанасьева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Платонов - Система Афанасьева краткое содержание

О схеме автоматики конструктора-оружейника Н. М. Афанасьева и разработках на её основе.

Система Афанасьева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

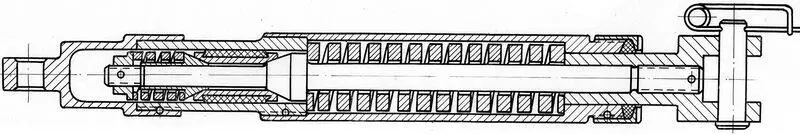

Ил. 15. 23-мм авиационная пушка ТКБ-495 (АМ-23)

Здесь следует сделать отступление, поясняющее сложность проблемы. Пушка ВЯ-23, устанавливаемая во время Великой Отечественной войны на штурмовике Ил-2, могла успешно поражать широкую гамму целей, в том числе танки сверху, но для относительно лёгких истребителей она не подходила по целому ряду соображений. Значительные габариты пушки делали невозможным её монтаж в развале цилиндров двигателя или рядом с ним (традиционные места размещения пушек на истребителях), высокая энергия отдачи существенно влияла на устойчивость самолёта в полёте. С другой стороны, проблема повышения могущества пушечного вооружения истребителей уже стояла, как говорится, «во весь рост» – скорости самолётов непрерывно росли, не за горами был «выход в свет» реактивной авиации. Необходимость повышения огневой производительности диктовала два пути решения проблемы.

Первый путь состоял в увеличении скорострельности. Но возможности по его реализации на базе классических схем автоматики к концу 1940-х годов были практически исчерпаны, и одной из причин этого были параметры существующих пушечных боеприпасов. Не считая устаревшего патрона к 20-мм пушке ШВАК, наиболее ходовым в авиации был патрон к 23-мм пушке ВЯ, обладавший значительными габаритами (длина 237 мм) и импульсом отдачи. Повышение скорострельности пушки, построенной по обычной схеме, под патрон ВЯ, само по себе представляло серьёзную проблему. Величина хода подвижных частей, составлявшая в этом случае не менее длины патрона, не даёт уменьшить время цикла работы автоматики без повышения скоростей достаточно массивных звеньев, а значит ведёт к уменьшению их живучести при неизбежных соударениях. Но даже если такое увеличение темпа будет достигнуто, то силовое воздействие на установку ещё более возрастет, ухудшая лётные качества самолёта.

Второй путь состоял в создании нового 23-мм патрона уменьшенной мощности, за счёт чего можно было сократить габариты и массу как пушки, так и патрона к ней со звеном ленты (а значит и массу боекомплекта), уменьшить влияние выстрела на динамику полёта летательного аппарата. За счёт сэкономленной массы оружия и меньших продольных габаритов патрона можно было обеспечить повышение темпа стрельбы оружия или, например, в качестве временной меры, пока такое оружие не разработано, установить на самолете дополнительные пушки, и всё это вместе – без увеличения негативного влияния отдачи на динамику полёта самолёта при увеличившемся боекомплекте. При этом, конечно, уменьшается начальная скорость снаряда, а значит его действие по защищённым целям, снижается вероятность поражения цели очередью из одной пушки, но повышение скорострельности комплексной установки в значительной степени компенсирует эти недостатки. По такому пути пошли конструкторы ОКБ-16, в 1943 году создав и поставив на вооружение в октябре 1944 года новый малогабаритный 23-мм патрон (длина патрона 200 мм) с уменьшенной начальной скоростью к пушке НС-23 (ил. 14). Применение этого патрона пониженной баллистики позволило на 44% снизить массу пушки по отношению к пушке ВЯ при практически одинаковой с последней огневой производительности. Появление лёгкой пушки НС-23 позволило установить на истребитель Ла-9 четыре такие синхронные пушки!

Ил. 13. 23-мм патрон к пушке ВЯ

Ил. 14. 23-мм патрон к пушке АМ-23

Однако вопрос создания скорострельных авиационных пушек под мощный патрон ВЯ не был снят. Дело в том, что патрон НС с уменьшенной скоростью снаряда явился в значительной степени плодом далеко неоднозначного компромисса между часто взаимоисключающими запросами авиаторов и разработчиками авиационного вооружения. И не все тогда в Наркомате вооружения положительно восприняли идею применения патрона уменьшенной мощности. Дальнейшее развитие событий подтвердило ряд опасений. Авиации, в первую очередь оборонительным установкам бомбардировщиков, нужны были пушки, которые могли бы встречать огнём скоростные реактивные истребители на дальностях, превышающих дальность эффективной стрельбы их пушечных установок. В противном случае поражение бомбардировщика было практически неизбежным. Поэтому Д. Ф. Устинов настаивал, чтобы для подвижных установок бомбардировщиков была создана скорострельная пушка именно под 23-мм патрон автоматической пушки ВЯ.

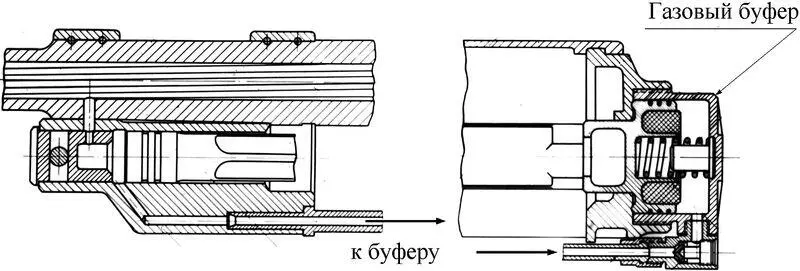

В процессе доработок 23-мм пушек (ТКБ-494 и ТКБ- 495) был выявлен новый эффект. Оказалось, что при высоких скоростях прихода массивных подвижных частей в крайнее заднее положение, традиционный пружинный буфер перестал оправдывать себя из-за больших потерь энергии в пружине, а также вследствие недостаточной живучести последней. Удовлетворительное решение проблемы предложил Николай Федорович Макаров, известный конструктор 9-мм пистолета ПМ. Взамен традиционного пружинного он сконструировал в затыльнике газовый буфер пушки с высокими энергетическими характеристиками. Газ для его функционирования отводился из газовой каморы оружия по специальному газопроводу, что не сказывалось на внутренней баллистике выстрела (ил. 16). Эта конструкция обеспечила необходимую живучесть буферного узла при высоких скоростях отката подвижных частей. Однако коэффициент восстановления газового буфера обусловил недостаточно энергичный накат подвижных частей. Поэтому Н. Ф. Макаровым была предложена и отработана конструкция реверсивного узла пневмоперезарядки пушек, позволяющая использовать данное устройство и для ускорения наката подвижных частей.

Ил. 16. Схема устройства газового буфера пушки ТКБ-494

Обе пушки были оснащены пружинными амортизаторами отката, уменьшавшими воздействие отдачи на устаовку (ил. 17). Характеристики амортизаторов были согласованы с параметрами движения изделия в откате и накате. Эта работа была проведена ЦКБ-14 на высоком научном и техническом уровне, что позволило без дополнительного «разгона» самой пушки, только за счёт оптимизации параметров амортизаторов, повысить темп стрельбы у пушки ТКБ-495 почти на 100 выстр./мин.

Ил. 17. Схема устройства амортизатора отката пушки ТКБ-494

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: