Вон Хардести - История космического соперничества СССР и США

- Название:История космического соперничества СССР и США

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2009

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-1426201196 (англ.) 978-5-388-00218-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вон Хардести - История космического соперничества СССР и США краткое содержание

Противостояние СССР и США, начавшееся с запуска Советским Союзом первого спутника в 1957 году и постепенно вылившееся в холодную войну, послужило причиной грандиозных свершений в области освоения космоса. Эта книга включает в себя хронику как советских, так и американских космических исследований и достижений, подробное описание полета Найла Армстронга и База Олдрина на Луну, а также множество редких и ранее не опубликованных фотографий. Авторы книги — Вон Хардести, куратор Национального Смитсонианского аэрокосмического музея, и Джин Айсман, известный исследователь и журналист, показывают, каким образом «параллельные исследования» двух стран заставляли их наращивать темпы освоения космоса, как между США и СССР назревал конфликт, в центре которого были Джон Кеннеди и Никита Хрущев. Это история освоения космоса, неразрывно связанная с историей противостояния двух великих держав на Земле.

История космического соперничества СССР и США - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

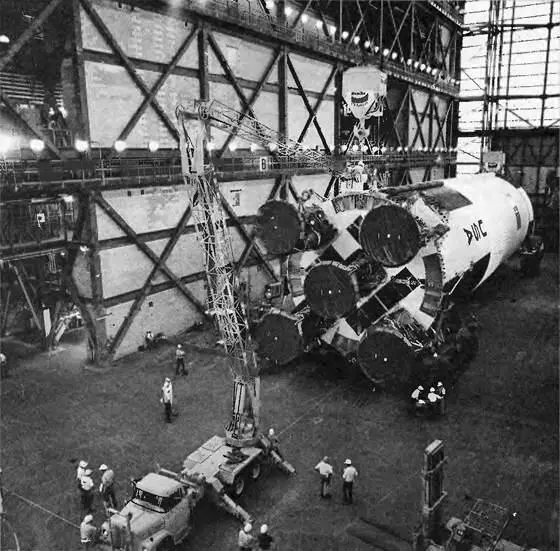

Первая ступень «Сатурна-5» в сборочном цехе на мысе Кеннеди

Советский Союз, с другой стороны, выбрал вариант приземления, чтобы русские космонавты садились на советскую территорию. Так как капсулы русских кораблей не могли защитить первых космонавтов от удара о землю, они должны были катапультироваться на определенной высоте и возвращаться на Землю на своих личных парашютах. Международная регистрация полетов, выполняемая Международной федерацией астронавтики (FAI), требует, чтобы пилоты во время всего полета находились у своего летательного аппарата, чтобы их достижение было официально зарегистрировано. Космическая гонка шла с целью установления рекордов, и советское решение проблематичного «парашютного пробела» было просто выдуманным, чтобы скрыть истину.

Большинство различий между советским и американским оборудованием и действиями представляет собой следствие разного подхода к решению одной и той же задачи — чаще всего с одинаковым результатом. Однако различные методики приводили иногда и к весьма различным результатам. Американские сверхмощные двигатели помогли отправить космонавтов на Луну, но высокая стоимость этой методики была причиной быстрого и полного прекращения программы «Аполлон-Сатурн». Русские старались достичь Луны, не вкладываясь в создание сверхмощных двигателей для Н-1, — и потерпели неудачу. Но их экономические решения имели свои преимущества: Америка отказалась от космических кораблей системы «Аполлон» как от очень дорогих, вслед за этим прекратив работу над дорогостоящим орбитальным летательным аппаратом системы «Шаттл», и теперь берется за дорогостоящую реконструкцию лунной ракеты и корабля с экипажем на борту. При всем этом, подобно неустаревающему «Фольксвагену», главный космический корабль русских «Союз» остается в производстве.

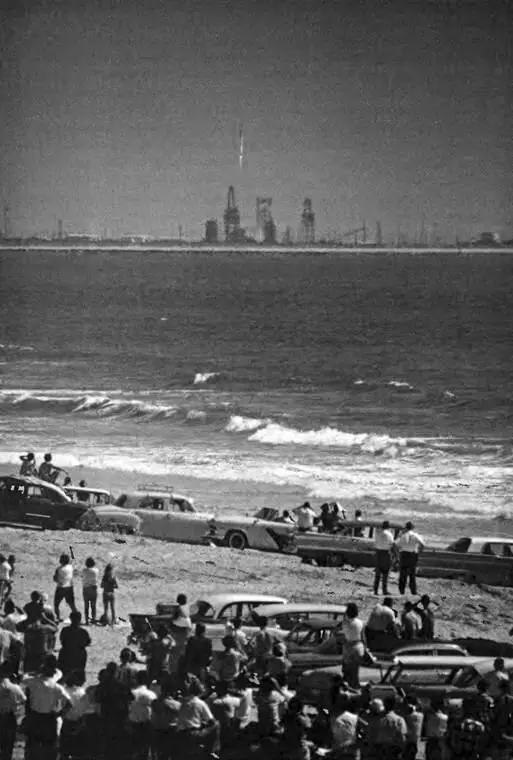

На фото:старт первого в Соединенных Штатах пилотируемого космического летательного аппарата с мыса Канаверал (пилот: Алан Шепард, май 1962 года)

5. Ворота в космос

«По вечерам мы все выходили на улицу, прочь от источников света, и ждали появления быстро движущейся бледной звездочки, которую мы забросили в небо», — рассказывал Святослав Лавров, инженер, который сотрудничал с Сергеем Королёвым при разработке советских спутников первого поколения. В 50-х годах Лавров принадлежал к избранному кругу русских, которые обладали доступом к советской космической программе, поэтому он испытывал глубокое чувство гордости за советскую космическую победу. Для Лаврова, как и для огромного числа людей на Земле в октябре 1957 года, «бледная звездочка» в ночном небе в самом деле возвестила наступление новой космической эры.

Земляне смотрели на «Спутник-1» как на неожиданное и вызывающее изумление достижение техники. И все-таки земное происхождение его оставалось окутанным тайной, даже для большинства русских. Еще во время полета Гагарина в апреле 1961 года Москва почти ничего не делала, чтобы рассеять эту таинственность, только неясно намекала на безымянный «космодром» как на место своих космических представлений. Гагарин скрывал место запуска ракет даже от своих близких, и его мать узнала о его историческом полете только из сообщения по радио. Однако со временем мир узнал, что русские запускают свои космические аппараты и пилотируемые космические корабли с отдаленного места, расположенного в Казахстане, которое позднее назовут Байконуром. Именно отсюда был «заброшен в небо», по выражению Лаврова, первый советский спутник.

Застройка Байконура, если сравнить ее с комплексом НАСА на мысе Канаверал, по своей конструкции напоминала сооружения новой космической эры, как это представляли в конце 50-х годов. Обе площадки воплощали как эстетически, так и по назначению концепцию более смелую и честолюбивую, чем просто космический испытательный полигон. И Байконур и мыс Канаверал и тогда и теперь легче всего представить как «космопорты», комплексы, построенные для завоевания космоса. Являясь средоточием соперничества, они требовали значительных капиталовложений и многочисленных рабочих рук. Каждый комплекс занимал огромную площадь и имел многочисленные взлетные площадки, громадные здания, где собирались ракеты, центры управления полетами, топливные установки и оборудование, хранилища горючего, тренировочные комплексы и жилые помещения. Каждый космический центр, в свою очередь, для поддержания своей программы космических исследований нуждался в смежных учреждениях — конструкторских бюро, исследовательских центрах, производственных предприятиях, глобальной сети слежения и постов связи. Именно Байконур и мыс Канаверал, а не «Спутник-1», стали долговременными символами новой космической эры.

Являясь главными выходами в космос, Байконур и мыс Канаверал отличались и по доступности, и по своему общему стилю, представляя контраст, который отражал отчасти две различные политические культуры. Байконур попросту был закрытым миром, всегда далеким и недоступным, военной территорией, тщательно упрятанной от людских испытующих взглядов. По иронии судьбы, космодром был построен накануне XX съезда партии, на котором было разоблачено столько секретов сталинской эпохи. Так называемая «оттепель» при Никите Хрущеве не изменила, однако, советскую практику окружать зарождающуюся космическую программу строгой секретностью, учитывая ее тесную связь с военными. Все, кто работал на Байконуре, прежде всего Сергей Королёв, оставались анонимными героическими фигурами, не известными по именам советскому народу.

И наоборот, мыс Канаверал, даже с его засекреченными военными космическими программами, действовал большей частью в общедоступном режиме, причем НАСА — гражданская организация — курировало перспективную космическую программу запуска спутников и пилотируемых космических полетов. На мысе Канаверал НАСА представляло американскую космическую программу так, чтобы вызвать общественную поддержку и, что особенно важно, одобрение Конгресса. Американская печать и средства массовой информации приветствовали открытость НАСА и награждали ее благоприятным, по большей части, освещением, привычно представляя астронавтов как героев. Тем не менее американская космическая программа всегда подвергалась общественной критике, если запланированные полеты терпели неудачу. Более того, с самого начала НАСА столкнулось с критиками, которые доказывали, что программа агентства была слишком экстравагантной и пилотируемые космические полеты не являются рентабельными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)