Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но все это были, как говорится, мелочи быта. Главным для нас была работа. Она серьезно дополняла учебу в институте, подготавливая и к грамотному составлению ответственного дипломного проекта, и к первым шагам инженерной деятельности.

В феврале 1928 г. я окончил МИИТ, получив звание инженера путей сообщения и защитив дипломный проект «Донская лестница шлюзов Волго-Донского канала». Работа над этой темой принесла известную пользу: через три с половиной года мне пришлось проектировать и строить шлюзы на канале Москва — Волга.

В те годы требования к дипломным проектам были весьма высокими. На проект отводилось 6—8 месяцев. Уважающий себя студент должен был представить не менее двадцати — двадцати пяти ватманских листов чертежей обязательно с обводкой тушью (частично и с акварельной отмывкой) и около 400 страниц пояснительной записки, в которой упор делался на детальные статические расчеты. Оформлению проекта уделялось большое внимание, и это, пожалуй, имело немалое значение для воспитания деловой инженерной аккуратности, так как в технических вопросах за небрежной формой нередко скрываются и ошибки в содержании.

Вспоминаю забавный случай. В общежитии МИИТа на Бахметьевской улице один мой товарищ, дипломник, заканчивая все чертежи проекта, нечаянно опрокинул бутылку с пивом и залил три ответственных листа, свернутых в рулон. Экстренная сушка у электрической лампочки, увы, не избавила ватман от светло-желтоватых пятен. Правда, тушь не растеклась, и тогда было принято отчаянное решение — облить пивом все чертежи и высушить. На наше счастье, у квалификационной комиссии не возник вопрос: почему проект выполнен на своеобразной бумаге светло-желтого тона, и защита прошла хорошо.

В решении квалификационной комиссии, председателем которой был начальник Управления водных путей Наркомата путей сообщения крупнейший гидротехник Константин Аполлинариевич Акулов, по моему проекту было записано: «Оставить проект в фундаментальной библиотеке института», что являлось высшей оценкой. Тогда же мне было предложено остаться аспирантом института. Однако, учитывая примеры известных мне молодых инженеров, прошедших в общем не трудный путь — аспирант, преподаватель института, доцент, и не знающих как следует практики, я решительно отказался. Твердо решил года три-четыре заниматься проектированием, чтобы закрепить теоретические знания, а дальше идти на производство. Уверен, что и сейчас такой путь оптимален для молодых инженеров-строителей.

Да и трудно было, наверно, принять иное решение. Мы видели, как энергично воплощались в жизнь решения XIV съезда партии большевиков, как все шире развертывалось гидростроение (ведь только по плану ГОЭЛРО предстояло построить десять гидростанций!). А после того как в марте 1927 г. началось строительство знаменитой Днепровской ГЭС, за ходом которого тогда следила вся страна, нетрудно было представить грандиозные перспективы и в этой области.

Вот почему я был очень рад представившейся возможности после окончания института работать в Московском проектном бюро Свирьстроя. Оно тогда разрабатывало некоторые части проекта крупного гидроэнергетического узла на р. Свирь (тоже по плану ГОЭЛРО), который должен был обеспечить электроэнергией бурно растущую промышленность Ленинграда.

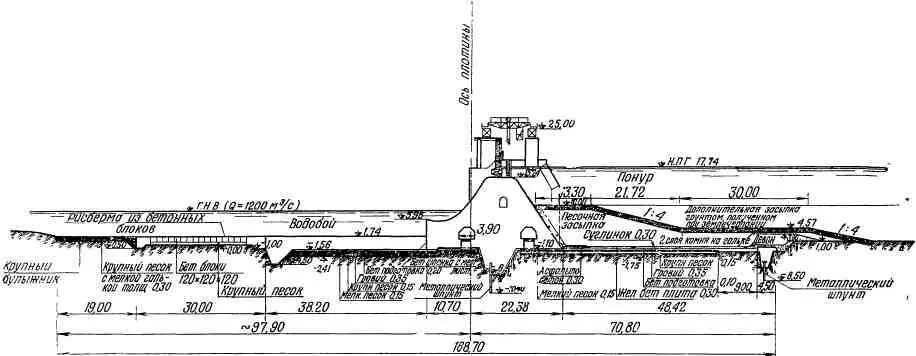

Это бюро возглавлялось профессором А. И. Фидманом и состояло всего из нескольких инженеров — его учеников. Мне пришлось работать над двумя основными темами: составлять эскизные проекты плотины 3-го Свирского гидроузла, основанной на девонских глинах, и проектировать (с применением точных методов расчета на основе теории упругости) металлические ворота шлюза этого же гидроузла. Последняя работа велась под непосредственным руководством замечательного знатока теории грунтов, сопротивления материалов и статических расчетов профессора Николая Михайловича Герсеванова.

Проект плотины разрабатывался в двух вариантах: один — с глубоким бетонным зубом в верховой части плотины, другой — с развитым в верховую сторону профилем (как тогда мы говорили, с «распластанным профилем») с небольшим центральным бетонным зубом и стальным шпунтом в середине этого зуба.

Проводя тщательное экономическое сравнение и особенно учитывая производственные сложности сооружения глубокого бетонного зуба, я пришел к выводу о безусловной целесообразности второго варианта, т. е. плотины с развитым профилем. А. И. Фидман согласился с этой точкой зрения. После серьезного и, надо сказать, бурного обсуждения этого вопроса в управлении Свирьстроя (в Ленинграде) этот вариант был утвержден. Принятая и осуществленная конструкция плотины представлена на рисунке.

Поперечный разрез плотины гидростанции Свирь-3

Интересно отметить, что и в годы начала строительства крупных объектов в нашей стране, равно как и сейчас, придавалось большое значение составлению конкурирующих конструктивных и планировочных вариантов различных инженерных решений с их глубоким экономическим и производственным анализом и сравнением.

В своей дальнейшей проектной и строительной практике я не раз убеждался, что сооружения даже при большем объеме работ, но с меньшим заглублением (особенно на водоносных грунтах) оказываются экономичнее и производственно проще. Это определяется прежде всего не объемом бетонных работ, а большой трудоемкостью сооружения заглубленного зуба с неизбежным применением стальных шпунтов, креплений и обычно сложного водоотлива.

После выполнения основных задач московским проектным бюро Свирьстроя и его ликвидации в 1929 г. я некоторое время работал в Водоканалпроекте, проектируя ряд сооружений системы водоснабжения Донбасса, а затем — заведующим Гидробюро небольшого треста Гидротехстрой ВСНХ СССР. Этот трест осуществлял в основном изыскательские и проектные работы по небольшим гидротехническим сооружениям при промышленных предприятиях, а также по гидросооружениям для прудовых рыбоводческих хозяйств. Сооружения эти были мелкие, но в весьма разнообразных природных условиях и инженерных формах, что позволяло накапливать опыт гидротехнического проектирования.

В числе сооружений, по которым мы вели изыскания и проектирование, была и небольшая гидроэлектростанция в Чувашской АССР на реке Цивиль между Канашом и Чебоксарами. Железной дороги между этими городами тогда не было, поэтому наши неоднократные поездки в этот район совершались на лошадях, а зимой на аэросанях. По молодости лет это было, конечно, интересно, даже романтично. Тем более, что гидростроители должны были в буквальном и переносном смысле принести свет в эти края, в тамошние села, очень отсталые, с патриархальным укладом жизни. Здесь самовар считался тогда признаком богатого хозяйства!..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: