Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сейчас, спустя 34 года после окончания строительства канала, даже многими московскими инженерами-гидротехниками забыта схема этого сложного комплекса сооружений, отнюдь не устаревших и сегодня ни по своим техническим решениям, ни по некоторым приемам организации и производства работ. Кроме многотомного отчета, изданного после ввода в строй канала, нигде больше не найдешь технических описаний этого крупного водного пути. Поэтому резонно хотя бы вкратце привести основные данные.

Прежде всего напомню, что канал Москва — Волга является ярким примером комплексного разрешения крупнейшей водохозяйственной проблемы, быстрое осуществление которой возможно только при государственном планировании народного хозяйства, осуществляемом в СССР.

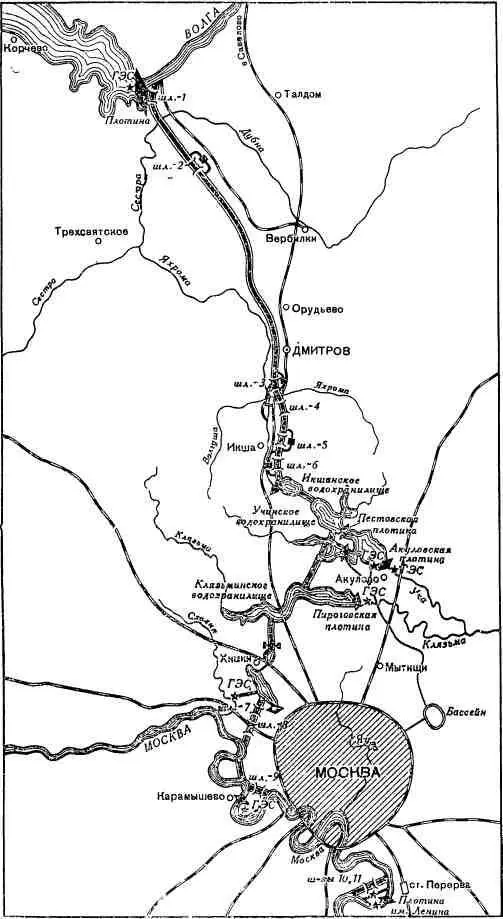

Схема вариантов трасс канала Москва — Волга

Действительно, канал Москва — Волга разрешил три основные задачи:

1. Водоснабжение Москвы и промышленности Московского района.

Следует отметить, что до конца XIX столетия миллионное население Москвы почти полностью было лишено водопровода, не говоря уж о канализации. С конца XIX столетия и до Октябрьской революции москворецкий водопровод развивался крайне медленно. В 1917 г. суточное потребление составляло всего 65 л на одного жителя вместо потребных 600 л.

В 1936 г. город потреблял в сутки 650 тыс. куб. м воды, и совершенно реальной стала угроза, что московское население в ближайшем будущем «выпьет до дна Москву-реку». Канал Москва — Волга радикально разрешил эту задачу, давая городу дополнительно миллион с четвертью кубометров воды в сутки.

2. Обводнение Москвы-реки с санитарно-гигиеническими целями.

До сооружения канала р. Москва в пределах города и ниже его из-за спуска сточных вод была очень загрязнена. Содержание кислорода падало до недопустимо низкой величины — 0,5 мг на 1 л воды (современная норма для водоемов в черте населенных мест — 6 мг на 1 л).

Наряду с мероприятиями по предварительной очистке сточных вод безусловно требовалось увеличить приток свежей воды в пределах города. Эта задача также была разрешена постройкой канала Москва — Волга, подающего (через Сходненскую гидроэлектростанцию) в среднем до 40 куб. м/сек воды для обводнения р. Москвы (сверх 60 куб. м для водоснабжения города).

3. Связь Москвы с Волгой кратчайшим технически совершенным магистральным водным путем.

До 1937 г. город был связан с Волгой единственным водным путем через Москву и Оку. Москва-река была приведена в судоходное состояние в 80-х годах прошлого столетия Французской акционерной компанией постройкой незначительных по величине и технически несовершенных шлюзов и плотин. Эти сооружения обеспечивали транзитную глубину воды всего в 1—1,1 м, такая глубина и малые размеры шлюзов позволяли проход небольших судов. Теперь же по новому каналу могут проходить суда грузоподъемностью до 5 тыс. т.

Канал Москва — Волга обеспечил связь г. Москвы с Волгой кратчайшим путем, уменьшив длину пути от Москвы до начала Мариинской системы (т. е. до выхода водным путем на Ленинград и Белое море) на 1100 км. При этом стало возможным пропускать по каналу крупные речные суда.

Схема канала по окончательному, Дмитровскому варианту

Многие читатели, безусловно, путешествовали по каналу имени Москвы, любовались просторами водохранилища, рощами, рассеченными гладью канала, величественными наземными сооружениями шлюзов… Но это путешествие составляет, так сказать, пейзажное впечатление. Ведь основные части построенного канала скрыты водой, засыпаны грунтом, на котором давно уже выросли кусты и деревья. И трудно представить себе масштабы выполненных работ, конструкцию двухсот сорока сооружений, среди которых есть и уникальные по размерам, по инженерным решениям.

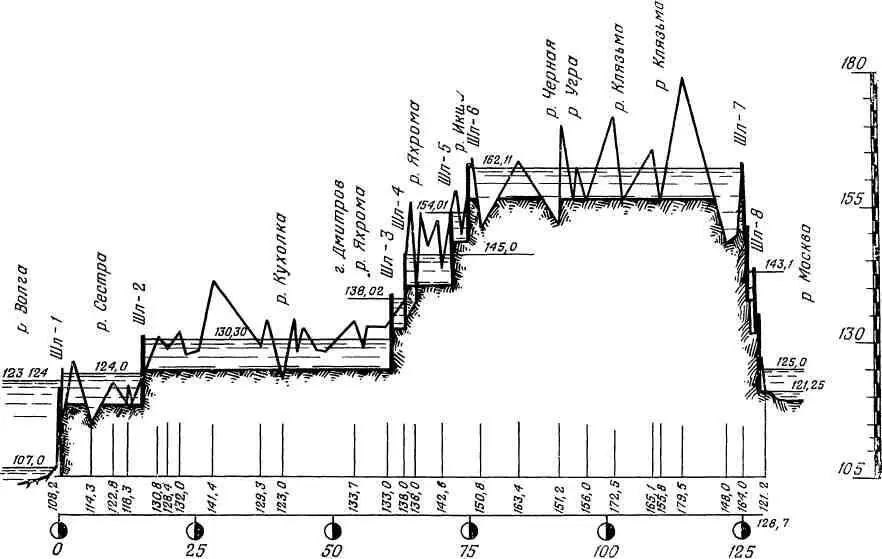

Хочу предложить, пользуясь представленными планом и продольным профилем канала, совершить еще одно, мысленное, путешествие от Волги к Москве.

Канал начинается от Волжского водохранилища, образуемого плотиной в 8 км выше устья притока Волги — Дубны. Плотина поднимает горизонт реки на 18 м и образует водохранилище с объемом воды 1 млрд. 120 млн. куб. м. Отсюда бесперебойно подается по каналу к Москве свыше 100 куб. м воды в секунду. Наряду с этим плотина позволила соорудить гидростанцию мощностью 30 тыс. квт и создать глубоководный путь вверх по Волге от канала до Калинина протяжением свыше 100 км.

Плотина частично бетонная (в пределах водоспускной части), частично земляная (в пределах старого русла Волги). При плотине расположен однокамерный шлюз, с помощью которого суда проходят с Нижней Волги в водохранилище и канал.

От Волжского водохранилища на юго-восток к г. Дмитрову и далее до станции Икша Савеловской железной дороги канал подымается по склону основного водораздела между Волгой и Москвой-рекой. Подъем на 38 м от горизонта Волжского водохранилища до уровня водораздельного бьефа разбит на пять ступеней. Переход судов из одной ступени (бьефа) в другую осуществляется однокамерными бетонными шлюзами, а подъем воды до уровня водораздельного бьефа — при помощи пяти мощных насосных станций, расположенных вблизи шлюзов на специальных обходных каналах.

Последний шлюз Северного (Волжского) склона канала располагается на 72-м километре от Волги. Дальше начинается водораздельный бьеф канала протяжением в 52 км. Он представляет собой ряд искусственных водохранилищ, соединенных между собою участками судоходных каналов. Водохранилища, образованные земляными плотинами на реках Икша, Уча, Клязьма и Химка, имеют одинаковую отметку подпорного горизонта — 162 м над уровнем моря. Общая площадь этих водохранилищ — около 60 кв. км, а объем воды около 350 млн. куб. м.

Профиль канала Москва — Волга

Большая часть водохранилища, образованного путем перекрытия р. Уча и имеющего объем около 225 млн. куб. м, отделена от других водохранилищ двумя разделительными земляными плотинами. Эта часть образует специальное Акуловское водохранилище, располагающееся вне трассы движения судов и служащее для предварительного отстоя воды (в течение 100 суток), подающейся для водоснабжения Москвы. Из водохранилища в районе с. Листвяны берет свое начало специальный водопроводный канал, состоящий из двух ниток со специальными переключателями между ними. Канал, местами открытый, бетонированный, местами же заключенный в железобетонные трубопроводы, имеет общее протяжение около 30 км и подводит воду к насосно-очистительной станции, питающей ряд районов города очищенной и осветленной волжской водой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: