Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

14 октября 1967 г. на построенном ускорителе получен пучок протонов с энергией 70 Гэв, а в процессе эксперимента зарегистрированы протоны с энергией 76 Гэв. Научно-исследовательский комплекс с крупнейшим в мире синхрофазотроном вступил в строй.

Завершая рассказ о сооружении ускорителей, не могу не вспомнить об одной тяжелой аварии. Произошла она на строительстве синхрофазотрона Института теоретической и экспериментальной физики Академии наук СССР в Москве.

Во время укладки теплой кровли на уже готовом экспериментальном корпусе внезапно рухнуло вниз все перекрытие, сгибая верхние стойки стальных колонн и ломая смонтированные мостовые краны… Несколько суток специальная комиссия расследовала причины аварии. Однако ни журналы монтажных и строительных работ, ни акты поэлементной приемки конструкций, ни испытания качества металла не давали ответа. Наконец по моему настоянию была проведена тщательная проверка всех расчетов стальных конструкций и здания в целом, выполненных специализированным проектным институтом. При проверке обнаружилось, что молодой проектировщик, участвовавший в составлении рабочего проекта конструкций, подсчитав половинную вертикальную нагрузку на колонну, забыл потом умножить результат на два. Таким образом, колонны после укладки кровли получили двойную нагрузку против проектной. Верхние наиболее слабые части колонн, естественно, не выдержали этой перегрузки, согнулись, и все перекрытие рухнуло. Выяснилось и такое обстоятельство: если бы нагрузка была подсчитана правильно, то колонна была бы сконструирована из профилей тех же номеров, но с несколько большей толщиной стенок. Вот поэтому даже опытные инженеры, монтируя стальные конструкции корпуса, не смогли на глаз обнаружить ошибку.

Эта строительная авария была, пожалуй, самой тяжелой на протяжении всей моей строительной практики. И тогда, и сегодня, спустя много лет, вспоминая это тяжелое происшествие, я могу сделать только один вывод: проверять строго и повторно все расчеты статически ответственных элементов конструкций. Опасно и пагубно пытаться экономить на контрольно-проверочных расчетах в проектных организациях.

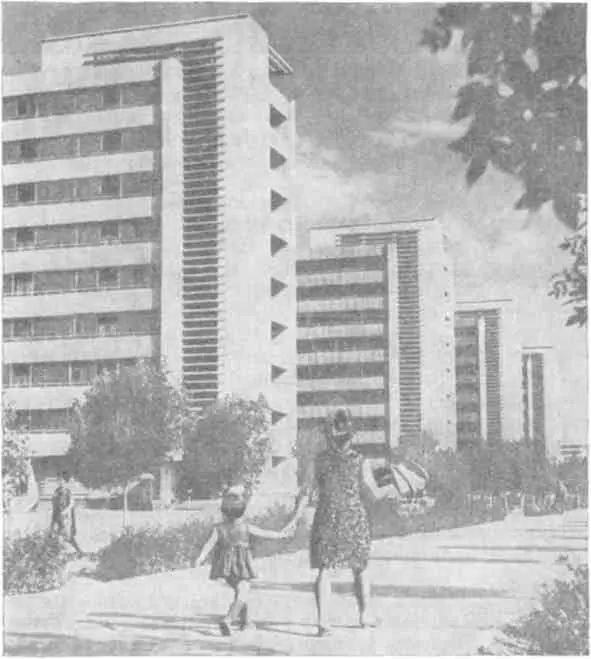

В шестидесятых годах на границе пустыни Кызыл-Кум, в районе ст. Керминэ Ташкентской ж. д., вырос прекрасный город Навои, город химиков, металлургов и энергетиков. Несколько фотоснимков, помещенных в этой книге, дают лишь слабое представление об этой жемчужине Узбекистана.

Коллектив его создателей заслуженно отмечен в 1969 г. Государственной премией. О городе не раз писали наши журналы, ему посвящались передачи телевидения, так что нет нужды подробно говорить о нем сейчас. Да и я принимал участие в этом строительстве лишь до 1964 г.

Но на два вопроса, связанных с Навои, мне хотелось бы обратить внимание читателя.

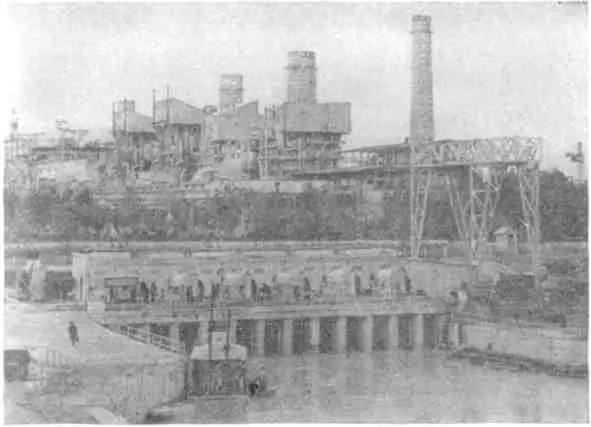

Навоийская ГРЭС на берегу реки Заревшан (мощностью в настоящее время 840 тыс. квт) была спроектирована Среднеазиатским отделением института Теплоэлектропроект в открытом варианте, подобно строившейся в то время Сумгаитской ТЭЦ в Азербайджане и некоторым тепловым электростанциям в США.

По первоначальному проекту заключить в отдельные кабины предполагалось только приборы и щиты управления, а котлы и турбины устанавливать на открытых площадках. Мостовые краны при этом, как обычно, опираются на подкрановые пути по балкам, уложенным на консоли металлических колонн.

По существу, создавался каркас здания, но без стен и перекрытия. Такую схему проектировщики мотивировали теплым климатом и стремлением к удешевлению станции.

Это решение у нас, у строителей, вызвало серьезные возражения. Ведь следовало принять во внимание частые в этом районе пылевые бури, несущие песок и мельчайшую лессовую пыль. Они неизбежно привели бы к крайне быстрому износу движущихся частей турбин генераторов, засорению вентилей и задвижек. Мы рекомендовали отказаться от открытого решения и закрыть здание легкими (учитывая климатические условия Узбекистана) панельными конструкциями. Проектировщики согласились закрыть в камеры и шатры только наиболее уязвимые места, которыми считались органы регулирования и парораспределения, подшипники турбин, горелки котлов и т. д.

Над цилиндрами высокого давления турбин установлены кабины со съемными крышками, системами обогрева, вентиляции и освещения. Над цилиндрами низкого давления установлены кожухи, а над котлами — шатры. Проектом предусмотрено, что ремонт оборудования должен производиться в такое время года, когда нет сильных ветров и атмосферных осадков. А температура? Ведь в зимнее время в районе Навои бывает до —24° C, а летом до +46° C! Не так-то просто производить ремонт на открытой площадке, тем более такие работы, как центровка ротора, шабровка разъемов цилиндров турбин, требующие высокой точности.

Практика эксплуатации показала, что проектом предусмотрены не все необходимые меры для обеспечения надежной работы оборудования. Пришлось делать дополнительные укрытия и утепления. И в конечном счете все эти устройства свели на нет экономию, которую сулила открытая установка.

Один раз в два-три года зимой в этом районе длительное время держатся отрицательные температуры со снегопадами. В такое время площадка обслуживания агрегатов обледеневает. Обслуживание оборудования в таких условиях очень затруднено. Кроме того, приходится тщательно утеплять импульсные трубки приборов теплового контроля, т. к. замерзание их (и отказ приборов) может привести не только к серьезным нарушениям режимов, но и к авариям… Вряд ли здания, закрытые легкими панелями, были бы в целом дороже, чем всевозможные шатры и кабины и дополнительные трудности в эксплуатации ГРЭС [18] Данные по Навоийской ГРЭС изложены по материалам главного инженера ГРЭС П. Бычихина.

.

Изучение этого вопроса убеждает, что открытый вариант ГРЭС приемлем лишь в исключительно благоприятных климатических условиях. Достигаемая при этом экономия должна сопоставляться с эксплуатационными условиями. В пределах СССР я практически не вижу районов, где можно было бы рекомендовать сооружать ГРЭС в открытом исполнении. Отрадно отметить, что Теплоэлектропроект, руководствуясь техническим решением Министерства энергетики и электрификации, принятым на основе изучения опыта строительства и эксплуатации открытых электростанций в СССР, отказался от проектирования в дальнейшем электростанций с открытой установкой турбин.

Новые дома г. Навои

Интервал:

Закладка: