Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Навоийская теплоэлектростанция

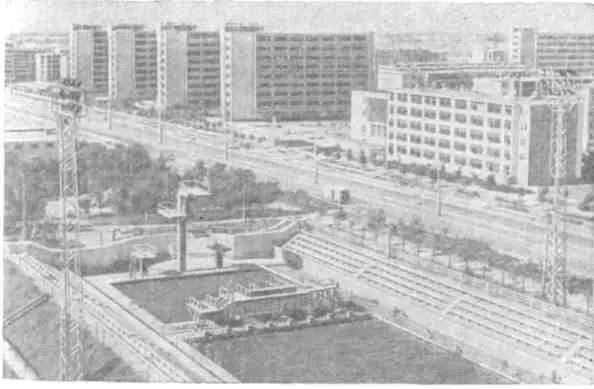

Застройка центральной части г. Навои

Почти все здания Навои, а также ряд промышленных сооружений основаны на лессовых грунтах. Если на этот грунт попадает вода — а это может быть при обильной поливке насаждений, при неисправности водопроводной и канализационной систем, — то происходит существенная и, как правило, неравномерная его просадка. Так случилось, например, в первом микрорайоне города, где несколько панельных домов были спроектированы без учета просадочности грунтов. Вода попала под фундаменты, и начались неприятности. В процессе эксплуатации подземных коммуникаций корпуса 302 вода попала в тоннель подземных коммуникаций, оттуда просочилась под основание фундамента, что явилось причиной просадки корпуса и повреждения конструкций.

Во всех этих аварийных случаях проводилось упрочнение грунтов под фундаментами сооружений методом электросиликатизации.

В чем суть этого метода, чем он отличается от простого нагнетания под давлением в грунт жидкого стекла? Дело в том, что для ряда грунтов с малым коэффициентом фильтрации проникновение жидкого стекла в поры грунта под воздействием только одного давления крайне затруднительно, а порой и невозможно. В результате же воздействия на жидкое стекло, фильтрующееся в грунт под давлением, постоянного электрического тока проникновение в грунт возрастает в несколько раз по сравнению с обычной фильтрацией.

Для навоийских грунтов коэффициент фильтрации составлял всего 0,68—1,21 метра в сутки. Это и предопределило необходимость применения в аварийных случаях именно электросиликатизации, а не простой фильтрации жидкого стекла под давлением.

Технология этого способа изложена в приложении. Здесь же отмечу, что электросиликатизадия во всех случаях приносила успех. Относительная просадочность грунта уменьшалась с 17,5% до 0,5—0,1%. Грунт, не имевший практически никакой связности и расплывавшийся полностью при замачивании водой, в первую же минуту электросиликатизации приобретал устойчивую (даже при длительном воздействии воды) прочность на сжатие от 4,5 до 16 кг/см 2.

Правда, стоимость этих работ была в Навои сравнительно высока — около 15 руб. за кубический метр уплотненного грунта. Однако бесспорная эффективность и надежность этого уплотнения заставила применять его не только для ликвидации аварийных просадок, но в отдельных случаях и для профилактики оснований строящихся зданий.

Наряду с электросиликатизацией на строительстве в Навои в опытном порядке применялся и другой способ укрепления грунта — глубинный обжиг. Эти работы проводились кафедрой оснований и фундаментов Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. Делалось это так.

На месте обжига грунта пробуривается скважина на проектную глубину. Вход в скважину плотно закрывает металлическая крышка с несколькими отверстиями. В одно из них вставляется оптический пирометр для замера температуры обжигаемого грунта. К другому отверстию подходит шланг, по которому от компрессора нагнетается воздух, необходимый для сгорания природного горючего газа, подаваемого по отдельному шлангу. Расход, давление воздуха и газа также фиксируются контрольно-измерительным прибором. Скважина по всей глубине должна прогреваться до температуры 800—1000° C (оплавление грунта не допускается). После завершения обжига скважину заполняют грунтом, который плотно утрамбовывается.

Таким образом, получается своеобразный столб укрепленного грунта диаметром более 3 м и глубиной до 10 м. Образцы упрочненного грунта размером 7×7×7 см имели предел прочности на сжатие от 9,6 до 25,0 кг/см 2и приобретали значительную водостойкость: после восьмимесячного пребывания в водной ванне не обнаружено каких-либо признаков разрушения образцов.

Несмотря на большую эффективность этого метода и его сравнительную экономичность (стоимость обжига 1 куб. м лессового грунта составляла в Навои всего 4 руб.), он не нашел широкого распространения и прежде всего из-за сравнительно большой опасности (возможен взрыв газа), трудностей подвода газа к скважине, необходимости ряда измерительных приборов на каждой скважине и на газовой сети.

Если бы собрать всего лишь по нескольку кинокадров о каждой стройке в нашей стране, то получился бы увлекательный многосерийный фильм! О месте строителя в нашей жизни, о том, как буквально на голом месте — в пустыне, в тундре или в тайге — по воле человека возникает жизнь, поднимаются корпуса предприятий, растут новые города…

Вот передо мной несколько фотоснимков. Пустынный берег Каспийского моря на полуострове Мангышлак. Так называемые «Камни» — причудливое нагромождение обломков скал у мыса Мелового. Редкие кусты саксаула и несколько юрт скотоводов… И первый палаточный городок изыскателей и строителей.

Здесь в 1958 г. в связи с открытием богатых нефтяных месторождений и некоторых полезных ископаемых нашему министерству поручили строить город, названный потом Шевченко. Понятно, что город — это не только жилье. Это и энергетическая база, и капитальный морской порт, и необходимые производственные предприятия.

До ближайшей железнодорожной станции Макат 360 км. Ни грамма пресной воды, ни киловатта энергии, ни удобного места для причала хотя бы небольших судов, изнуряющая жара летом и жестокие морозы с ветром зимой. В такой обстановке мы начинали организацию строительства, которое возглавлял сначала Дмитрий Семенович Захаров, а потом — многоопытный горный инженер Рубен Армаисович Григорян.

Палатки строителей будущего города Шевченко (1961 год)

Начали с того, что затопили у берега старую списанную металлическую баржу. Это был первый морской причал, позволивший принимать грузы с моря (прежде всего воду и продовольствие). Затем разыскали несколько мульд (подземные озерки) с засолоненной, но все-таки мало-мальски пригодной для питья и технических нужд водой. Пробурили скважины, протянули по поверхности первый водовод. Собрали первые щитовые бараки…

Строительство разворачивалось. Рос коллектив. Подходили все новые и новые корабли с материалами и оборудованием. Началось сооружение морского порта, первых жилых домов и новых водоводов…

Вскоре после начала строительства возник вопрос о сооружении железной дороги, которая соединила бы строительство, будущие предприятия и нефтепромыслы с существующей железнодорожной сетью от станции Макат. Мнения разделились. Проектировщики считали сооружение дороги крайне сложным и дорогим, а самое дорогу нерентабельной. Я был в числе убежденных сторонников строительства дороги. В конечном счете наша точка зрения победила. И в начале 1967 г. в Шевченко пришел первый поезд, торжественно встреченный строителями, эксплуатационниками, всем населением нового города. Дорога способствовала ускорению темпов строительства комбината и всего района в целом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: