Станислав Зигуненко - 100 великих достижений в мире техники

- Название:100 великих достижений в мире техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-0048-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - 100 великих достижений в мире техники краткое содержание

Чудеса бывают разные. Одни – сказочные, другие – реальные. Например, запуск в космос человека. В 1961 году многие этот полет воспринимали как техническое чудо. Не случайно и С.П. Королев – главный конструктор, под руководством которого был осуществлен данный проект, назвал эту и подобные разработки «фантастикой в чертежах».

Подобные реальные чудеса нередко случаются и в наши дни. И порой мы даже им не удивляемся. Каждое такое «чудо» есть концентрат остроумной идеи, точного расчета, великолепных технологий и упорного труда. Такими чудесами стоит гордиться, по ним стоит учиться.

О ста самых поразительных открытиях, разработках и изобретениях XX и XXI веков рассказывает очередная книга серии.

100 великих достижений в мире техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каким окажется действующий нейромолекулярный компьютер? Видимо, это будет система связанных друг с другом пленок, где будут протекать процессы неимоверной сложности. Ведь каждая крупинка – это процессор. Однако пока от «супчика» Рамбиди до такого вот «слоеного пирога» еще сто верст и все лесом…

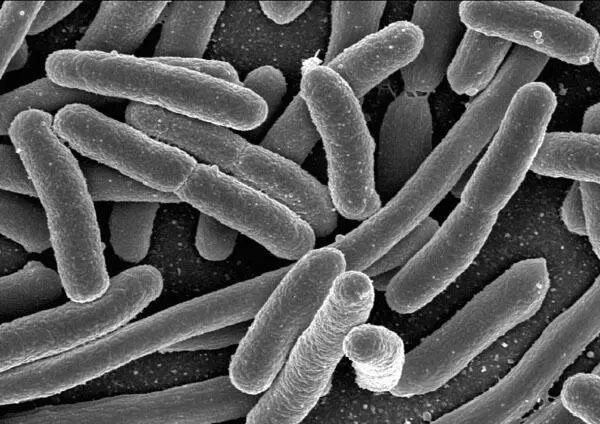

Бактерии тоже умеют считать.Впрочем, не только в нашей стране есть специалисты по живым компьютерам. Американцы движутся своим путем, взяв за основу системы, созданные на основе бактерий, проживающих в солончаках! В итоге на горизонте, похоже, появляются так называемые ДНК-компьютеры.

Использование бактерий вместо традиционных микросхем кажется совершенно невероятным и недостижимым. Ну скажите, пожалуйста, как это с помощью каких-то микробов можно складывать и вычитать цифры, набирать тексты, создавать рекламные видеоролики, выяснять, есть ли свободные места на ближайший поезд, и т. д.? Думаю, что люди совершенно также не представляли, а многие не представляют и сейчас, как это делают обычные компьютеры, построенные на основе кремниевых микросхем. Многие не знают, что процессор на самом деле ничего не умеет, кроме элементарных арифметических и логических операций, но на этом построены все те компьютерные чудеса, которые мы наблюдаем сегодня. Все гениальное – просто!

Утверждение о недостижимости создания биокомпьютеров в ближайшем столетии опровергает американский химик Джеймс Хикман, занимающийся вживлением нейронов лабораторных крыс в электронные устройства, который считает, что биоэлектронные технологии станут реальностью через 3–5 лет.

Возможности биоэлектронной техники потрясают воображение. Например, профессор из Университета Южной Калифорнии Леонард Адлеман поразил научное общество описанием того, как, используя молекулы ДНК, можно производить сложные математические вычисления эффективнее, чем на мощных суперкомпьютерах.

Так называемые ДНК-компьютеры потребляют в миллиарды раз меньше энергии, чем обычные компьютеры, и, используя триллионы молекул, ДНК могут одновременно выполнять миллиарды операций. Было подсчитано, что примерно полкилограмма молекул ДНК может хранить информации больше, чем память всех до сих пор созданных компьютеров, вместе взятых.

При этом молекулы должны храниться как взвесь в емкости, вмещающей около тонны жидкости. Получается этакий разумный аквариум, который может помнить все и вся. Нужно только время от времени подкармливать его и следить за чистотой, чтобы он лучше считал. Кстати, считает «пробирочный» компьютер просто великолепно. Для решения задачи, на которую он тратит всего неделю, традиционным компьютерам понадобилось бы несколько лет машинного времени.

В дополнение к «живым» процессорам Центр молекулярной электроники Сиракузского университета разработал «живую» память. Университетские ученые с помощью лазерного луча научились записывать и читать информацию на протеине (белке), который получают из живущих в солончаковых болотах микроорганизмов. Таким вот образом кремниевая электроника постепенно превращается в «болотную».

Ну а что же дальше? Что будет дальше, можно ответить словами одного из разработчиков биокомпьютерных технологий Уильяма Гибсона: «Наши праправнуки даже не будут знать, что такое компьютер, потому что они сами будут компьютерами. По мере эволюции интерфейса связи между человеком и компьютером сам по себе компьютер станет невидимым».

Что же это? Очередное покушение на человека? Подмена его бесчувственной машиной? Думаю, что нет. Человек останется таким, какой он есть, – со своими достоинствами и недостатками, радостями и печалями, надеждами и мечтами. Значительно вырастут лишь его интеллектуальные способности, и то, что сегодня за него делают компьютеры, он будет делать сам – легко и непринужденно, словно вдох и выдох, словно ритмичное биение сердца.

Бактерии учат… стихи?!

Канадский поэт Кристиан Бок стал автором самой оригинальной публикации в мире. Он закодировал собственные стихи… в геном бактерии Escherichia coli (или Е. coli). Для этого литератор специально выучил молекулярную биологию и программирование, сообщает BBC News.

Создана «генетическая азбука»?Первое, что приходит на ум после такого сообщения: «Стоило ли заниматься такой чепухой? Не проще ли было выложить свои вирши в Интернет»…

Однако первый представитель «живой поэзии» далеко не так прост, как может показаться поначалу. Преподаватель кафедры английского языка в Университете Калгари, Канада, прежде не имевший научной подготовки в области молекулярной биологии и компьютерного программирования, потратил четыре года своей жизни на самостоятельное изучение этих дисциплин, а также на выполнение собственно самой работы по генетической записи информации. После чего попросил проверить полученные им результаты своих коллег по Университету Калгари с факультета молекулярной биологии..

Те прошли по следам Бока и не обнаружили в его работе особых огрехов. Он действовал по всем правилам молекулярной биологии.

Суть же работы такова. Как известно, геномы живых существ состоят из ДНК – особой полимеразы или, если хотите, природного полимера, который, в свою очередь, составлен из четырех типов мономеров. Их часто называют буквами – аденин (А), гуанин (G), цитозин (C) и тимин (Т), – хотя химически они являются нуклеотидами. Определенные сочетания таких «букв» кодируют те или иные аминокислоты – элементарные «кирпичики», составляющие белки.

Бактерия Escherichia coli

Так вот поэт-микробиолог придумал собственный «генетический код», где определенные сочетания нуклеотидов кодируют буквы алфавита.

Так, например, в нуклеотидной последовательности ATA означает закодированную букву Y обычного английского алфавита, а GTG соответственно обозначает букву N. В итоге последовательностям, кодирующим строки стихов, соответствуют определенные белки, которых обычно в клетке нет.

На создание такой «генетической азбуки» у поэта и ушло четыре года упорной работы. Он добился, что последовательность аминокислот в белке можно менять в соответствии с буквами слов в строках его стихов, осуществив таким образом весьма оригинальную запись информации. Ему даже удалось разработать специально для проекта новый ген, который называется X-P13. Он-то и помог закодировать в геноме бактерии не свойственную ей ранее информацию.

Гарант литературного бессмертия?Впрочем, подобные «подвиги» биохимики, оказывается, совершали и ранее. Так американский ученый доктор Пак Вонг несколько лет тому назад закодировал выражение Small World After All в цепи ДНК бактерии Deinococcus radiodurans.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: