Михаил Ермаков - Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие

- Название:Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитераФорте

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-519-01717-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ермаков - Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие краткое содержание

В учебном пособии, которое в странах СНГ и зарубежом является первым такого рода, изложены основы дизайна художественной обработки металла. Эволюция технологий обработки металла прослеживается в теснейшей взаимосвязи с архитектурой, скульптурой, изобразительным, декоративно-прикладным искусством, где художественная обработка металла находит самое широкое применение.

Подробно характеризуются разнообразные способы изготовления художественных изделий (проволока и листовой металл; ковка, дифовочные работы; чеканка, гравирование и иные работы), а также с оборудованием и инструментами для этих работ.

Книга сопровождается рисунками, эскизами и таблицами; на конкретных примерах описаны приемы работы в различных техниках декора.

Для учащихся системы СПО: ПТУ, колледжей (техникумов) художественного профиля, учебных комбинатов, мастеров художественных и ювелирных изделий. Может быть полезна для художников и мастеров, работающих в области декоративно-прикладного искусства, реставраторов, а также для профориентации учащихся общеобразовательных школ и ознакомления с технологией художественной обработки металлов любителями-металлистами, всех интересующихся с бесконечно разнообразным и таинственным миром металла, научиться и своими руками создавать различные поделки.

Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно наносить чернь и мокрым способом. Такая чернь представляет собой пастообразную кашицу, разведенную раствором хлористого аммония, буры и поваренной соли. В этом случае чернь наносится кисточкой или шпателем, что заведомо удобней, при этом чернь попадает лишь в те места, где вы желаете ее иметь. Чтобы чернь ровнее легла на металл, поверхность углублений должна быть предварительно обезжирена. Углубления должны быть заполнены черневой массой до краев, причем массу слегка утрамбовывают шпателем, им же снимают и излишки черни. Затем фильтровальной бумагой или ватным тампоном удаляют излишки влаги из черни. Если чернь попала в ненадлежащее ей место, то ее аккуратно удаляют.

Далее следует предварительная просушка на печи, в результате которой из смеси выпаривается вода. Просушенные изделия помещают в печь и обжигают в тех же условиях, при 300–400 °C. Ход процесса, происходящего в печи, нужно внимательно контролировать, потому что при перекаливании имеющаяся в расплаве сера выгорает, и чернь становится пористой. Брак исправляют нанесением в дефектные места новой порции черни с последующим обжигом в печи.

Совершенно нормально, если расплав черни выйдет за рамки углублений на поверхность. Эти, вполне естественные, недостатки аккуратно зачищают шабером или опиливанием напильником до проявления рисунка. Для опиливания ювелирных украшений используются мелкие надфили или рифели. Чтобы не повредить контуры изображения, сразу после его вырисовывания грубую зачистку прекращают и дальнейшую шлифовку производят тонкой шкуркой. По замыслу, в конце фон можно либо отполировать, либо матировать матиком или чеканом-конфарником.

При желании гравированные изделия можно полностью или частично окрашивать в различные цвета. Участки металла, не предназначенные для окраски, покрывают плотным слоем лака. Например, если решено фон орнамента сделать темным, то покрывают лаком все части орнамента, за исключением фона. После окраски в специальном составе фон почернеет. А можно, наоборот, покрыть лаком фон, тогда окрасится сам орнамент. О том, как произвести окраску и патинирование, можно прочитать в главе «Чеканка» (см. параграф «Декоративная отделка металла»).

В заключении хочется отметить, что чернь, хотя и тесно ассоциируется с гравировкой, великолепно смотрится и в художественной отделке литых, чеканных, басменных и других изделий с рельефной поверхностью, а также в ювелирном деле.

Глава 7. Граверно-медальерное искусство

7.1. Общие сведения

Монеты, медали нагрудные и медали юбилейные, камеи и некоторые ювелирные изделия, украшенные узорами металлическая посуда и оружие – вот далеко не полный перечень произведений граверно – медальерного искусства, с которыми нам приходится встречаться достаточно часто.

Граверно-медальерное искусство было любимым увлечением не только многих живописцев, скульпторов, но и людей весьма далеких профессий (даже одна из русских цариц в качестве своего рукоделия избрала медальерную резьбу).

Кстати, на художественно-графическом факультете Нижнетагильской Государственной социально-педагогической академии граверным и граверно-медальерным искусством с одинаковым успехом занимаются и юноши и девушки (см. рис. 7.1–7.3).

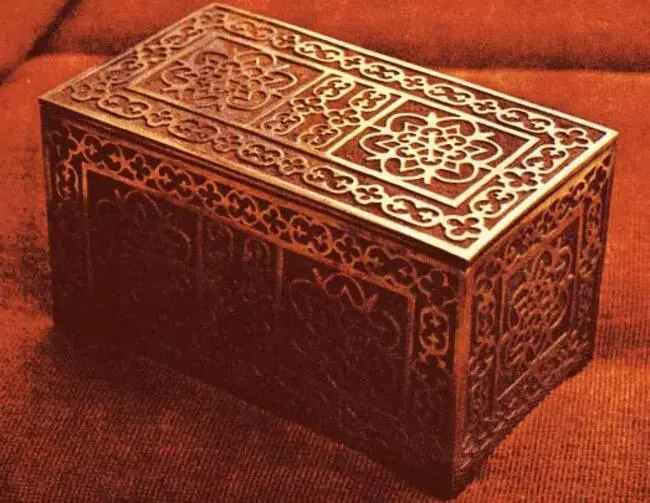

Рис. 7.1. Шкатулка. Сталь, гравирование, полировка, химическое воронение. Работа В. Шишкина. НТГСПА.

Рис. 7.2. Женское нагрудное украшение. Медь, гравирование, химическое тонирование. Работа Л. Хомяковой. НТГСПА.

Рис. 7.3. Декоративная тарелочка. Латунь, гравирование, химическое тонирование. Студенческая работа. НТГСПА.

В этой небольшой главе будет рассказано о некоторых секретах граверно-медальерного мастерства. Следует только заметить, что быстрых успехов добьется тот, кто уже умеет пользоваться слесарным, чеканным и гравировальным инструментом, кто знаком с работой на металлорежущем станке и гравировальном плоттере с программным управлением, и на пантографе. Создание некоторых предметов невозможно, например, без использования сверлильных и токарных станков. Без умения нарезать резьбу или, скажем, паять.

В граверном деле, как нигде, успех работы и ее трудоемкость зависят от безупречной подготовки инструмента и от знания законов резания. Поэтому именно на эти моменты в статье будет сделан наибольший упор.

Медаль(франц. medaille, от итал. medalia), металлический знак круглой, прямоугольной или другой формы, плоский, различного размера, с двусторонним изображением и (или) надписью в память о каком-либо событии, деятеле или месте. Большинство медалей из золота, серебра, бронзы.

Медали были известны в Древнем Риме, но общепринято, что искусство изготовления медалей началось в XIV–XV веках (Италия, Византия). Ее создателем является Антонио Пизано , или Пизанелло (1397–1455). Не являясь непосредственным изобретателем медали, он выдвинул ее как независимый вид искусства. Пизанелло, резко порвав с традицией, создал совершенно новое, своеобразное искусство, мало имеющее общего, как с монетами античности, так и с теми медалями, которые изготовлялись до него в Италии. Медаль Пизанелло не носит характера монеты. Изготовленная из бронзы или свинца, его медаль ценна исключительно своими художественными достоинствами. Крупные по размеру медали Пизанелло выполнены в технике литья с последующей доработкой штихелями, пуансонами и чеканами, что придает им особую выразительность. Медаль – отчеканенная или отлитая из металла миниатюрная художественная барельефная композиция. Лицевая сторона медали, на которой помещается портрет или главное изображение, называется аверсом , противоположная сторона, дополняющая содержание первой, – реверсом. Наиболее распространенная величина медали – от 60 до 80 мм – определяется размером ладони. Знатоки кладут медаль на ладонь и рассматривают тончайшую игру света на рельефе. По характеру содержания и технике исполнения к медалям близки плакеты или плакетки (в зависимости от размера), но в отличие от медалей они чаще имеют прямоугольную форму. Плакеты, как правило, имеют изображение только с одной стороны. Медаль как государственная или общественная награда вручается за особые заслуги, храбрость, значительные достижения в области науки, культуры, спорта, в память о юбилейных датах, об участии в каких-либо событиях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: