Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Название:Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-77483-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. краткое содержание

Когда в конце Великой Отечественной «сталинские соколы» впервые столкнулись в бою с реактивными самолетами Люфтваффе, истребитель-бомбардировщик Me-262 произвел на советских специалистов такое впечатление, что они пытались «пробить» решение о его производстве в СССР. Однако руководство страны предпочло сделать ставку на отечественную промышленность, используя трофейные немецкие технологии, а не копируя их. В кратчайшие сроки наши ведущие КБ — Яковлева, Микояна, Сухого, Лавочкина, Туполева, Ильюшина и др. — разработали более 25 реактивных самолетов, самыми удачными из которых оказались МиГ-9 и Як-15/17…

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех первенцах реактивной эры и первом послевоенном поколении авиации СССР, а также об экспериментальных направлениях, оказавшихся «тупиковыми», — ракетных, пульсирующих и прямоточных силовых установках.

Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К концу июля, казалось, все препятствия на пути к первому полету самолета устранены, разве что требовалось заменить двигатель, выработавший к тому времени ресурс. Но во время скоростных рулежек обнаружили, что из-за задней центровки самолет произвольно садился на хвост. И снова задержка. Лишь 11 сентября 1946 года заводской летчик-испытатель А. А. Попов поднял машину в воздух. Большим успехом отечественной промышленности данное событие назвать нельзя, поскольку за это время ОКБ-115 и ОКБ-155, продемонстрировавшие свои новинки на традиционном воздушном параде в Тушине, ушли далеко вперед. Но для коллектива Лавочкина это был, безусловно, праздник. Казалось бы, «гора» с плеч, но расслабиться сотрудникам ОКБ-301 не удалось. На следующий день стало известно о постановлении Совета министров СССР, где говорилось о подготовке к воздушному параду 7 ноября. Документом предписывалось, в частности, построить малые серии истребителей МиГ-9 на заводе № 1 (г. Куйбышев, ныне Самара), Як-15 — на заводе № 31 и Ла-150. Выпуск Ла-150 распределили поровну, по четыре на заводах № 301 и № 21. Новый министр авиационной промышленности М. В. Хруничев, сменивший на этом посту репрессированного в начале года Шахурина, резво взялся за дело, ведь сбоев не должно было быть. Менее чем через два месяца самолеты требовалось не только построить, но и облетать, для чего привлекли как гражданских, так и военных летчиков-испытателей.

Надо сказать, что к моменту принятия правительственного документа завод № 381 построил и передал ОКБ Лавочкина три собранных самолета и несколько машин в агрегатах, что, конечно, облегчило задачу, стоявшую перед 301-м заводом. Горьковчанам же пришлось осваивать машину с нуля. И снова, как в предвоенные годы, недели спрессовались в сутки, дни — в часы.

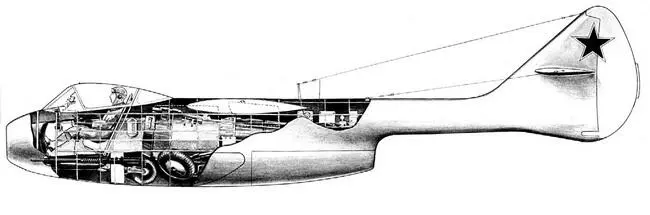

Внешне серийные самолеты отличались большей площадью вертикального оперения и плоским лобовым стеклом фонаря кабины летчика, заменившим цельный гнутый козырек, искажавший обзор передней полусферы. Одновременно ввели дополнительную защиту хвостовой балки от воздействия высокотемпературной газовой струи ТРД, предусмотрев проток холодного воздуха между ней и стальным экраном.

Чтобы выиграть время, на самолеты не устанавливали вооружение и бронирование, сократили и состав оборудования. Так что истребители больше считались политическим, нежели боевым оружием. Да и дефектов на них, как производственных, так и конструкторских, хватало с избытком. Пришлось ограничить максимальную скорость полета 600 км/ч по прибору, а разрешенная эксплуатационная перегрузка больше соответствовала транспортным самолетам, чем истребителям.

Но самым существенным недостатком самолета «150», на мой взгляд, было неразъемное крыло. Если раньше самолеты Лавочкина с отстыкованными консолями крыла грузили на железнодорожные платформы и отправляли в любую точку Советского Союза, то на этот раз заводчанам пришлось поломать голову над данной задачей. В железнодорожные габариты машина не вписывалась, транспортировка на барже, хотя и удобная, занимала много времени. Не представлялось возможным из-за неприспособленности заводского аэродрома перегнать их по воздуху. Оставался один путь — по земле. Для буксировки летательных аппаратов за автомобилем соорудили специальные прицепы и, преодолевая всевозможные препятствия, в октябре их доставили на аэродром Раменское. К тренировкам на машинах «150» (иногда их называют Ла-13, но официального подтверждения этого я не встречал) приступили как военные, так и гражданские летчики-испытатели.

Тем не менее политическую задачу они решить могли, но этого не случилось.

7 ноября 1946 года в Москве и пригороде стояла отвратительная, нелетная погода. После праздника пять машин передали в ОКБ-301 для доводки и завершения заводских летных испытаний. Кроме А. А. Попова в испытаниях участвовали летчики ОКБ С. Ф. Машковский и И. Е. Федоров, а от ЛИИ — М. Л. Галлай и Г. М. Шиянов. Остальные самолеты находились в НИИ ВВС. Судя по отчету ОКБ-301, к концу 1946 года самолеты «150» выполнили в общей сложности 35 полетов.

Этап заводских испытаний затянулся до середины июля 1947 года. К этому времени на одной из машин, получившей обозначение «150М», доработали крыло. Новые, отклоненные на 35 градусов вниз, законцовки снизили запас поперечной устойчивости, одновременно увеличив угловую скорость крена. Расширили кабину пилота и уменьшили аэродинамическую компенсацию руля высоты, поставили катапультное кресло и бронезащиту. Почти на 180 литров возрос запас топлива. Были и другие, менее значительные доработки, улучшавшие эксплуатационные характеристики истребителя. Но летные данные по сравнению с прототипом заметно ухудшились, главным образом из-за возросшего веса. В таком виде самолет предъявили в НИИ ВВС.

На этапе государственных испытаний ведущими по машине были инженер В. И. Алексеенко и летчик В. Е. Голофастов. Как рассказывал мне Владимир Ефремович, самолет «150» обладал плохой маневренностью, мог выполнить лишь одну петлю, на вторую не хватало сил. Вдобавок недостаточная путевая устойчивость при посадке с боковым ветром. Облетали машину и летчики НИИ ВВС А. Г. Кочетков, П. М. Стефановский, А. П. Супрун. Испытания самолет так и не выдержал. Хотя на «150-м» конструкторы и предусмотрели вооружение, они все же считали самолет скорее экспериментальным, чем боевым.

Забегая вперед, отметим, что последней модификацией этой машины стал самолет «150Ф» с двигателем РД-10ЮФ. Заводские испытания, проходившие с 25 июля по 5 сентября (летчик И. Е. Федоров), хотя и показали значительное улучшение ее главным образом скоростных характеристик, но репутацию машины не спасли.

Создавая каждый раз новый самолет, Лавочкин спешил и, пока шла война, — успевал. «Скорей — это наш закон, — писал Семен Алексеевич. — К нам, авиаконструкторам, никак не применима эта ходячая мудрость: «Лучше поздно, чем никогда». Для нас поздно хуже, чем никогда. Самолет, который опоздал, который вылетел в небо позже, чем ему было положено, похож на бойца, явившегося сегодня на поле боя в облачении прошлых лет: оно устарело, оно неудобно, и главное — враги давно нашли его уязвимые места».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: