Генрих Альтшуллер - Алгоритм изобретения

- Название:Алгоритм изобретения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Альтшуллер - Алгоритм изобретения краткое содержание

Книга Г. С. Альтшуллера посвящена новой области знания — методике изобретательства. Первое ее издание, вышедшее в 1969 г., быстро разошлось. Судя по многочисленным отзывам, книга принесла несомненную пользу широкому кругу изобретателей и рационализаторов, разработчиков новой техники, сотрудников НИИ и проектно-конструкторских организаций, активу ВОИР. Алгоритмы решения изобретательских задач — АРИЗ, предлагаемые автором, доступны пониманию всех, кто интересуется техническим творчеством и обладает знаниями в пределах программы школы-десятилетки.

Алгоритм изобретения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

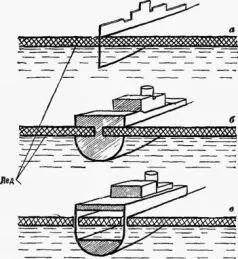

Рис. 23. К задаче 5, шаг 3—2. «Было» — корабль дошел до льда и остановился; «Стало» — тот же корабль каким-то образом движется сквозь лед.

Мы пришли к весьма дикому выводу. Кто-то, может быть, уже подходил к этой мысли — и останавливался перед психологическим барьером.

Часть 3

3—1. Сформулируем идеальный конечный результат (ИКР): корабль сам идет сквозь лед с большой скоростью и с нормальным (как на чистой воде) расходом энергии.

3—2. На рис. 23: «Было» — корабль дошел до льда и остановился; «Стало» — тот же корабль каким-то образом движется сквозь лед.

3—3. Не может выполнить требуемого действия участок АБ носовой части корабля, упирающийся в лед. Можно ответить и по-другому: не может выполнить требуемого действия объем корпуса между АБ и ВГ.

3—4. а) Мы хотим, чтобы эта часть не упиралась в лед.

б) Она жесткая, твердая, сплошная — поэтому она и упирается.

в) Эта часть нужна для сохранения целостности корпуса и не нужна, чтобы не упираться в лед.

3—5. Поскольку эта часть нужна, придется сохранить ее. А поскольку она нам мешает, придется уменьшить ее до минимума.

3—6. Размеры этой части определяются толщиной льда и шириной корабля. Уменьшить толщину льда мы не можем. Остается уменьшать ширину корабля. Нам не надо, чтобы корабль был вообще плоским (рис. 24, а). Мы рассматриваем изменения той части корпуса, которая совпадает со слоем льда. Пусть эта часть будет плоской (24,6).

Рис. 24. Чем уже полоса разрушаемого льда, тем меньше расход энергии.

3—7 и 3—8. Получается неустойчивая форма. Чтобы корабль был устойчивым и плоским, нужны две плоскости, соединяющие верхнюю и нижнюю части корпуса (рис. 24, в).

Часть 4

4—1. Общая ширина стенок-лезвий в 20—25 раз меньше обычной ширины ледокола. Следовательно, можно рассчитывать на существенное уменьшение расхода энергии при движении во льдах. Конструкция корабля в целом упрощается (вследствие резкого снижения мощности двигателей). Усложняется решение второстепенных вопросов, например, передвижения людей между верхней и нижней частями при плавании во льдах.

4—2. Такого рода трудности могут быть сняты, если нижняя часть будет только грузовой. Например, танкерной.

4—3. Теперь в идее решения нет недостатков, при условии, что наш корабль будет хорошо двигаться и в чистой воде. Интересно отметить, что в обычном кораблестроении за последние годы тоже наметилась тенденция поднять верхнюю часть корабля над волнами, а нижнюю часть (с двигателями) опустить вниз.

4—4. Современные ледоколы полностью исчерпали возможности своего развития: нельзя поставить на ледокол более мощные двигатели, чем те, какие уже стоят. Новая схема, по которой нужно разрушать как можно меньше льда, имеет только преимущества. Хотя нельзя не учитывать и некоторые моральные стороны перехода к новой схеме: психологическую инерцию, приверженность специалистов к привычному принципу «ломай побольше» (корпусом ледокола, фрезами, водометами и т. п.).

Часть 5

Хотя идея решения и найдена, обратимся ради контроля к таблице устранения технических противоречий.

5—1. Нам надо увеличить скорость (строка 9). Или производительность (строка 39), если рассматривать корабль как машину для транспортировки груза.

5—2. Известный путь увеличения скорости (производительности) движения во льдах — увеличение мощности двигателей.

5—3. Выбираем колонку 21.

5—4. Противоречие типа 9—21, приемы: 19, 35, 38, 2. Противоречие типа 39—21, приемы: 35, 20, 10.

5—5. Прием 35(a) — изменение агрегатного состояния объекта — соответствует найденному решению.

Мы могли бы и сразу — без анализа — обратиться к таблице. Но в этом случае ответ был бы неожиданным: «Сделать корабль жидким или газообразным». После шага 3—3, даже если у нас и нет идеи решения, мы знаем часть объекта, к которой надо приложить прием, подсказанный таблицей. Нет необходимости делать корабль жидким или газообразным, достаточно изменить агрегатное состояние той его части, которая находится на уровне льда.

Часть 6

6—1. Раньше корабль входил в систему «ледокол — транспортные суда, следующие за ним». Коль скоро наше транспортное судно само движется во льдах, отпадает надобность в ледоколе. Можно рассуждать по-другому: ледокол, освобожденный от излишних двигательных установок, сам может возить груз.

6—2. Поскольку разрушение льда ведется теперь узкими лезвиями, можно использовать такие приемы разрушения льда, которые раньше были неэкономичными, например, различные электрофизические способы.

6—3. Смысл найденной идеи: не идти напролом по всему фронту, а продвигаться узкими лезвиями. Вероятно, эта идея может быть применена в технике земляных работ, где почти всегда идут напролом...

Несколько учебных задач

Задачу о ледоколе мы решили «в обход»: на первой же стадии решения цель была изменена. Возьмем теперь задачу о дождевателе и рассмотрим такой случай, когда цель не меняется.

Чтобы не было соблазна идти обходными путями, начнем с шага 2—3, а все предшествующие шаги заменим краткой патентной информацией.

Основная тенденция в развитии самоходных дождевальных агрегатов — увеличивать длину крыльев [46] Подробный обзор см. А. Кармишин. Дождевально-оросительные агрегаты М, изд ЦНИИПИ, 1965.

. Чтобы несколько уменьшить консольную нагрузку на крылья, их снабжают опорными тележками с колесами. Так, например, устроен агрегат по патенту ФРГ № 1068940 (рис. 25, а). В английском патенте № 778716 крылья выполнены в виде шпренгельных (принцип дробления!) ферм (рис. 25, б). К сожалению, опорные тележки не избавляют от необходимости делать крылья жесткими и, следовательно, тяжелыми. Не случайно патент АРЕ № 2698 предусматривает самоходные опорные тележки. Круг, таким образом, замыкается: конструкция вновь усложняется.

Попробуем найти лучшее решение.

2—3. Дана система, состоящая из тележки, крыльев и расположенных на них распылителей воды. Увеличение длины крыльев сильно утяжеляет систему.

2—4. В принципе можно менять все элементы тележку, крылья и распылители. Но если мы решаем прямую задачу (увеличение размаха крыльев), тележка и распылители должны остаться неизменными. Поэтому

а) — крылья.

б) — тележка и распылители.

Рис. 25. Основная тенденция развития самоходных дождевальных агрегатов — увеличение длины крыльев: а — агрегат по патенту ФРГ № 1068940; б — в английском патенте № 778716 крылья сделаны в виде шпренгельных шарнирных ферм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: