Ян Шнейберг - История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника)

- Название:История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом МЭИ

- Год:2009

- ISBN:978-5-383-00328-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Шнейберг - История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) краткое содержание

Книга посвящена истории выдающихся открытий и изобретений в области электротехники, электроэнергетики и радиоэлектроники. Наиболее подробно изложена история электротехники – от первых наблюдений электрических и магнитных явлений еще до нашей эры до создания устройств, машин и приборов современного типа. Более кратко рассмотрено зарождение радиоэлектроники – от открытия термоэлектронной эмиссии до создания первых радиоприемников, радиоламп и зарождения техники СВЧ.

История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кстати, о личности Уварова говорит еще один факт: когда он увидел в газете в феврале 1837 г. портрет А.С. Пушкина в траурной рамке после его гибели на дуэли, Уваров выразил свое возмущение, указав, что Пушкин не тот чиновник, который должен быть удостоен такой чести.

Прошло более полувека. В 1886 г. студент Петербургского университета А. Гершун, впоследствии известный ученый, будучи на каникулах в г. Вильно, разбирая старые книги в публичной библиотеке, обнаруживает небольшую книжечку неизвестного ему ученого «Известие…». С невообразимым удивлением он узнает из этой книги об оригинальных экспериментах В.В. Петрова и об открытии им в начале века явления электрической дуги.

По возвращении в Петербург Гершун показал книгу Петрова заведующему кафедрой физики Военно-медицинской академии профессору Н.Г. Егорову. Так началась «вторая жизнь» нашего выдающегося соотечественника.

Уже в 1887 г. читатели журнала «Электричество» узнают о книге Василия Владимировича и его экспериментах. Н.Г. Егоров в своих докладах и выступлениях в Военно-медицинской академии (1889 г.), на торжественном заседании Русского физико-химического общества (1893 г.), в речи «Столетие электрического тока», произнесенной на открытии Первого Всероссийского электротехнического съезда в 1899 г., в известном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1898 г.) и многих других выступлениях рассказал об открытиях В.В. Петрова, представляющих собой «драгоценный вклад» в отечественную и мировую науку.

В 1892 г. в протоколе конференции Военно-медицинской академии подчеркивалась важность «извлечения из архивной пыли имени нашего славного товарища начала этого века академика Петрова, наблюдавшего впервые в 1802 г. вольтову дугу», и все это «…должно напомнить миру о том, что русский ученый, и при том академик нашей Академии, «должен считаться первым изобретателем электрического света».

В 1915 г. Н.Г. Егоров отыскал могилу В.В. Петрова и на ней был сооружен памятник. А в 1934 г. в нашей стране торжественно отмечалось 100-летие со дня смерти основоположника отечественной электротехники. В 1935 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление «Об ознаменовании столетия со дня смерти первого русского электротехника академика В.В. Петрова, открывшего в 1802 г. за несколько лет до Дэви явление вольтовой дуги…».

В 1949 г. в Ленинграде на доме № 2 по 7-й линии Васильевского острова, где жил В.В. Петров, при участии президента Академии наук СССР С.Н. Вавилова была установлена мемориальная доска. Начали издаваться книги о жизни и деятельности ученого. Так Василий Владимирович Петров занял достойное место среди «титанов» мировой электротехники.

ГЛАВА 4 Что такое молния и гром. «Электрический указатель» Рихмана и «громовая машина» Ломоносова и Рихмана. Вклад Франклина в изучение атмосферного электричества

Летом 1753 г. ведущие газеты России и Западной Европы опубликовали сенсационное сообщение: в Петербурге в своей домашней лаборатории трагически погиб от удара молнии известный физик – академик Г.В. Рихман (1711-1753).

Многие столетия молнии и гром, причину которых долго не знали, разрушали храмы и колокольни, убивали людей и животных, вызывая страх и ужас. Но смерть ученого, изучавшего эти загадочные явления, естественно, вызвала широкий общественный резонанс.

Современному читателю трудно поверить, что до середины XVIII в. среди физиков существовали диаметрально противоположные представления о природе атмосферного электричества. Гром вызывает молнию или, наоборот, молния вызывает гром? Какова природа грозы? На эти вопросы искали ответы ученые-естествоиспытатели разных стран.

В сочинениях многих физиков середины XVIII в., изучавших электрические явления, высказывались идеи о том, что молния – это гигантский разряд электричества в атмосфере, в тысячи раз превосходящий по силе электрические искры, наблюдавшиеся во время лабораторных опытов.

Важнейшим шагом на пути изучения электрических явлений в атмосфере был переход от качественных наблюдений к установлению количественных закономерностей и разработке основ теории электричества. Наиболее значительный вклад в решение этих проблем был сделан петербургскими академиками М.В. Ломоносовым и Г.В. Рихманом и американским ученым Б. Франклином.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) явился в России основоположником изучения электрических явлений, автором первой теории атмосферного электричества. При его поддержке академик Г.В. Рихман первым «попытался подвергнуть измерению порождаемое в атмосфере электричество». Уроженец г. Пярну (Эстония) Рихман обучался в германских университетах в Галле и Иене, а с 1735 г. в университете Петербургской академии наук; с 1741 г. – он профессор академии. Исследованиями атмосферного электричества Рихман занялся в январе 1745 г. и вскоре разработал оригинальную установку с «электрическим указателем».

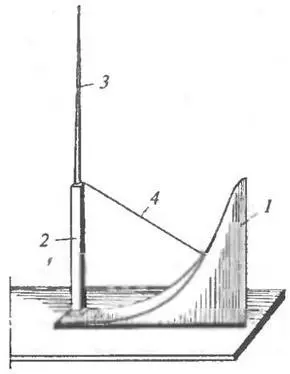

Рис. 4.1. «Электрический указатель» Рихмана:

1 – деревянный квадрант с делениями; 2 – металлическая линейка; 3 – металлический лист, 4 – льняная нить

Георг Вильгельм Рихман был первым ученым, создавшим измерительный прибор для определения интенсивности электрических зарядов в атмосфере, названным им «электрическим указателем» (1745). На деревянной подставке (рис. 4.1) вертикально укреплялась «металлическая линейка», соединенная с металлическим шестом. К линейке подвешивалась льняная нить длиною «в 2 ? лондонских дюйма», против нее укреплялся «деревянный квадрант» с делениями «на градусы». При поступлении зарядов на «линейку» нить отклонялась, и по отклонению наэлектризованной нити можно было судить о величине «электрической силы». «Указатель» Рихмана был первым в мире электроизмерительным прибором непосредственной оценки, прообразом современных электрометров. Совершенствуя свой прибор, Рихман сделал его переносным, соединив с лейденской банкой. Спустя несколько лет Рихман создал еще одну конструкцию прибора «с колокольчиком», который звоном фиксировал «присутствие громовой материи». Сохранился рисунок этого оригинального устройства, сделанный Рихманом. Рихман неизменно пользовался поддержкой и помощью М.В. Ломоносова, их связывала многолетняя дружба. Ломоносов успешно разрабатывал теорию атмосферного электричества, которую позднее изложил на заседании Академии наук.

Ломоносов и Рихман совместно соорудили первую в мире оригинальную стационарную установку для наблюдения и изучения атмосферного электричества, назвав ее «громовой машиной» (рис. 4.2).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: