В. Арутюнов - Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики

- Название:Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТД Алгоритм

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906861-06-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Арутюнов - Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики краткое содержание

Ни одна из областей науки, пожалуй, не связана с российской экономикой в такой мере, как поиск альтернативных источников энергии. Конечно, человечество не может вечно рассчитывать на ископаемое углеводородное топливо, но как долго это будет продолжаться, когда закончится «углеводородная цивилизация» и что придет ей на смену – в этих вопросах мнения общественности и ученых сильно расходятся. В книге, предложенной вашему вниманию, доктор химических наук Арутюнов В.С. анализирует как разработки, так и оптимистические прогнозы энтузиастов альтернативной энергетики и показывает реальные контуры ее среднесрочных перспектив.

Можно ли уповать на такие источники энергии, как биотопливо, солнце, ветер и пр.? Что реально ограничивает объем производимого на Земле биотоплива и почему опасно и недопустимо его производство, например, за счет стимулирования роста зеленой массы быстро размножающихся водорослей в открытых водоемах и морских акваториях? Помимо ответов на эти вопросы, особое внимание автор уделяет происходящим в традиционной энергетике фактически революционным изменениям.

Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

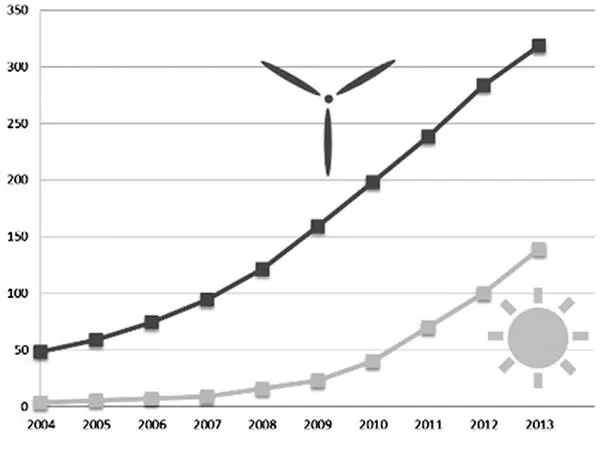

Рис. 39. Рост установленной мощности солнечных и ветровых энергоустановок в мировой энергетике в 2004–2013 гг. (ГВт)

Сейчас можно выделить два основных направления использования солнечного излучения в энергетике:

фотовольтаика (фотоэлектрические преобразователи, фотовольтаические ячейки), т. е. преобразование солнечного излучения непосредственно в электроэнергию на основе фотоэффекта;

гелиотермальная энергетика, использующая солнечное излучение для нагрева рабочего тела, например воды, используемой затем в качестве источника тепла или для генерации пара для привода паровых турбин, как в обычных тепловых электростанциях.

За последние годы солнечная энергетика достигла впечатляющих успехов. Если в конце 60-х годов стоимость фотоэлектрической панели составляла около 100 000 долларов за киловатт пиковой (максимально возможной) мощности, то сегодня ее стоимость ниже 2 000 долл./кВт. Однако при подсоединении панели к энергосети примерно такую же сумму необходимо затратить на дополнительное оборудование – арматуру, конвертеры и соединительные схемы. Стоимость получаемой электроэнергии зависит от интенсивности солнечного света. Например, в Средиземноморье стоимость фотоэлектрической электроэнергии может составлять от 0,35 до 0,45 долл./кВт. В наиболее благоприятных для этого районах при использовании современных технологий и концентрировании солнечных лучей стоимость электроэнергии составляет 0,10—0,15 долл./кВт. Сейчас стоит задача снизить в долгосрочной перспективе затраты в системах с концентрированием солнечного излучения до уровня менее 0,05 долл./кВт.

В 1980-х был создан первый тонкопленочный фотоэлемент на основе недорогого аморфного кремния, что стимулировало резкий рост солнечной энергетики. Кремниевые тонкопленочные элементы стали лидерами, захватив 80 % объема мирового рынка солнечных элементов. Благодаря удешевлению солнечных панелей за 50 лет стоимость выработки электроэнергии на основе фотоэлектрических элементов снизилась более чем в 30 раз. С каждым годом открываются все новые пути уменьшения финансовых расходов в данной области. С 2006 по 2008 год новые энергоэффективные технологии позволили сократить расход кремния на 1 Вт установленной мощности с 10 до 8,7 г/Вт.

Переход к использованию гетеросоединений типа арсенида галлия и алюминия и применение концентраторов солнечной радиации с кратностью концентрации 50—100 позволяет повысить КПД с современных 20 до 35 %. В 1989 г. был создан двухслойный элемент, состоящий из двух полупроводников арсенида и антимонида галлия. В этом элементе в первом прозрачном слое (арсенид галлия) поглощается и преобразуется в электричество видимый свет, а инфракрасная часть спектра, проходящая через этот слой, поглощается и преобразуется в электричество во втором слое (антимониде галлия). В итоге КПД составляет 37 %, что вполне сопоставимо с КПД современных тепловых и атомных электростанций.

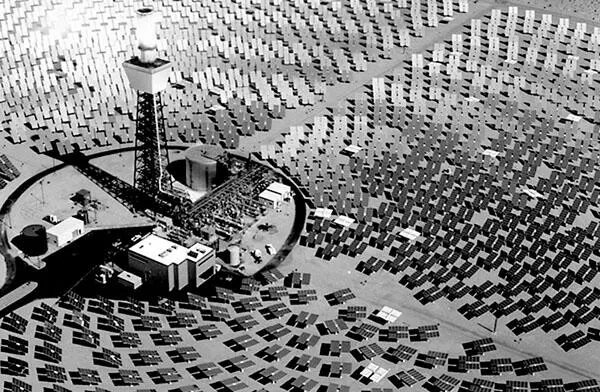

Технологические новации последних лет, значительно увеличив перспективы солнечной энергетики, позволили перейти к сооружению достаточно крупных энергоустановок, соответствующих промышленным электростанциям средней мощности. В настоящее время в основном строят солнечные термоэлектростанции (гелиотермоэлектростанции) одного из двух типов: солнечные электростанции башенного типа (рис. 40) и солнечные электростанции распределенного (модульного) типа (рис. 41).

Рис. 40 (a). Солнечная электростанция башенного типа

Рис. 40 (b). Солнечная электростанция башенного типа

В башенных солнечных гелиотермоэлектростанциях используется центральный приемник с полем гелиостатов, обеспечивающим степень концентрации энергии в несколько тысяч раз. Солнечные лучи, отражаясь от множества плоских зеркал, концентрируются на центральном приемнике, размещенном на центральной башне. При этом требуется сложная система слежения отдельных зеркал (гелиостатов) за Солнцем за счет их вращения вокруг двух осей, управляемая ЭВМ. Главным недостатком башенных солнечных электростанций является их высокая стоимость и большая занимаемая площадь. Так, для размещения солнечной электростанции мощностью 100 МВт требуется площадь в 200 га, в то время как для АЭС мощностью 1000 МВт – всего 50 га.

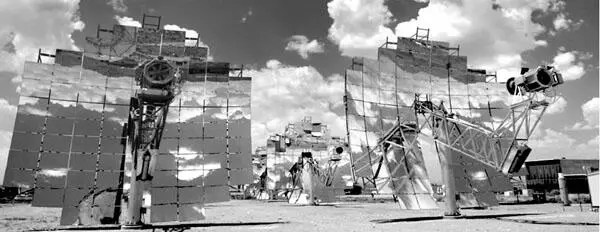

В солнечных электростанциях распределенного (модульного) типа (рис. 41) используется большое число отдельных модулей. Каждый модуль состоит из опоры, на которой крепится параболический концентратор солнечного излучения и приемник, расположенный в фокусе концентратора и используемый для нагрева рабочей жидкости. Нагретая рабочая жидкость подается в тепловой двигатель, соединенный с электрогенератором. При небольшой мощности солнечные электростанции модульного типа более экономичны, чем башенные. В солнечных электростанциях модульного типа обычно используются линейные концентраторы солнечной энергии с максимальной степенью концентрации около 100.

Рис. 41. Солнечная электростанция распределенного (модульного) типа

Значительное преимущество гелиотермоэлектростанций – их способность к интеграции в традиционные тепловые электростанции. В качестве «солнечной топки» их можно интегрировать в традиционные тепловые циклы параллельно с камерами сгорания для ископаемых видов топлива. Однако при стоимости энергии на современных солнечных электростанциях даже в наиболее благоприятных условиях 0,10—0,15 долл./кВтч солнечная энергетика остается слишком дорогостоящей, чтобы без субсидий быть конкурентоспособной на внутренних рынках. Поэтому цель ведущихся в настоящее время научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ состоит в снижении стоимости энергии до 0,05—0,08 долл./кВтч, а в долгосрочной перспективе и до уровня ниже 0,05 долл./кВтч.

Энергия солнечного излучения может быть преобразована в постоянный электрический ток и посредством солнечных батарей – устройств, состоящих из тонких пленок кремния или других полупроводниковых материалов (рис. 42). Преимущество фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) обусловлено отсутствием подвижных частей, их высокой надежностью и стабильностью. При этом срок их службы практически не ограничен. Они имеют малую массу, отличаются простотой обслуживания, эффективным использованием как прямой, так и рассеянной солнечной радиации. Модульный тип конструкций позволяет создавать установки практически любой мощности, что очень удобно для потребителя. Недостатками ФЭП являются высокая стоимость и низкий КПД. Солнечные батареи являются основным источником энергопитания в космосе, а на Земле используются в основном для энергоснабжения автономных потребителей мощностью до 1 кВт, питания радионавигационной и маломощной радиоэлектронной аппаратуры, привода экспериментальных электромобилей и самолетов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: