В. Арутюнов - Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики

- Название:Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ТД Алгоритм

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906861-06-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Арутюнов - Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики краткое содержание

Ни одна из областей науки, пожалуй, не связана с российской экономикой в такой мере, как поиск альтернативных источников энергии. Конечно, человечество не может вечно рассчитывать на ископаемое углеводородное топливо, но как долго это будет продолжаться, когда закончится «углеводородная цивилизация» и что придет ей на смену – в этих вопросах мнения общественности и ученых сильно расходятся. В книге, предложенной вашему вниманию, доктор химических наук Арутюнов В.С. анализирует как разработки, так и оптимистические прогнозы энтузиастов альтернативной энергетики и показывает реальные контуры ее среднесрочных перспектив.

Можно ли уповать на такие источники энергии, как биотопливо, солнце, ветер и пр.? Что реально ограничивает объем производимого на Земле биотоплива и почему опасно и недопустимо его производство, например, за счет стимулирования роста зеленой массы быстро размножающихся водорослей в открытых водоемах и морских акваториях? Помимо ответов на эти вопросы, особое внимание автор уделяет происходящим в традиционной энергетике фактически революционным изменениям.

Нефть XXI. Мифы и реальность альтернативной энергетики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

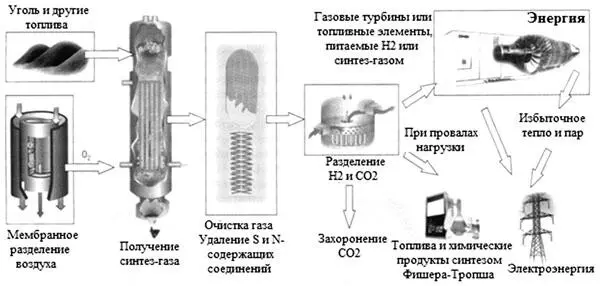

Пока ни одна крупная промышленная страна мира не испытывает недостатка в угле и, в связи с проблемами с другими источниками энергии, в последнее время в ряде развитых стран мира, прежде всего в США, предпринимались усилия по разработке более эффективных и экологически чистых технологий использования угля в энергетике. Департамент энергетики США выступил в свое время с инициативой создания нового поколения экологически более чистых способов получения энергии из угля. Предполагалось, что типовая угольная электростанция XXI века будет использовать в качестве топлива не непосредственно уголь, а синтез-газ (смесь СО и водорода) или водород, получаемые путем его предварительной газификации (рис. 36). Необходимый для газификации кислород должен производиться относительно дешевым мембранным разделением воздуха. Из очищенного от серо– и азотсодержащих соединений и твердых примесей синтез-газа на основе мембранных технологий можно было бы выделять водород для использования в качестве экологически чистого топлива для газовых турбин и топливных элементов. Образующийся вместе с водородом монооксид углерода путем паровой конверсии можно превращать в дополнительное количество водорода и углекислый газ, а последний – удалять из полученных газов без его выделения в атмосферу, что позволило бы снизить антропогенный вклад в парниковый эффект. Предполагалось, что в периоды минимума нагрузки часть полученного синтез-газа будет использоваться для выработки синтетических жидких углеводородов (СЖУ), необходимых для замещения истощающихся природных нефтяных ресурсов и производства синтетических моторных топлив, отвечающих новым жестким экологическим стандартам.

Рис. 36. Интегрированная технология экологически чистого использования угля на основе его газификации

Однако ставка на передовые технологии в производстве и использовании ресурсов угля пока не оправдалась – затраты на создание и эксплуатацию экологически чистых угольных электростанций оказались столь велики, что, несмотря на серьезную государственную поддержку, энергетические компании не могут обеспечить их конкурентоспособность. А после появления на энергетическом рынке США дешевого и доступного сланцевого газа, переход на который позволяет решить и экологические проблемы, в том числе реально снизить эмиссию диоксида углерода, интерес к чистой угольной энергетике заметно упал.

3.2. Атомная энергетика – увы, не выход

Атомная – или, как ее еще называют, ядерная – энергетика занимает важное место в мировом энергобалансе. На ее долю приходится 4,4 % вырабатываемой в мире первичной энергии, немногим меньше, чем на гидроэнергетику. Поскольку и атомная, и гидроэнергетика производят исключительно электроэнергию (рис. 8), в производстве электроэнергии их доля значительно выше – примерно шестая часть мирового производства электроэнергии и примерно треть европейского осуществляется за счет атомной энергии. А в ряде стран (Литва, Франция, Швеция и др.) атомная энергетика доминирует в производстве электроэнергии.

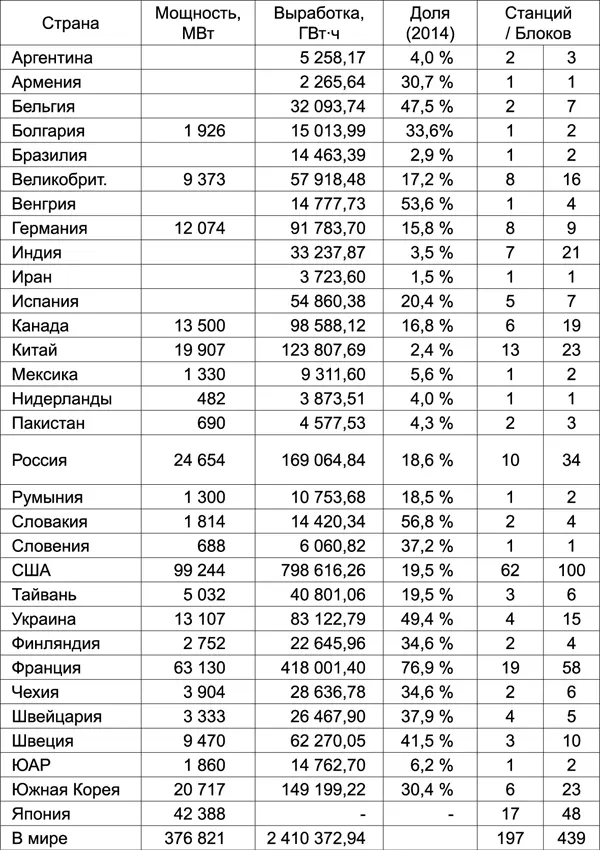

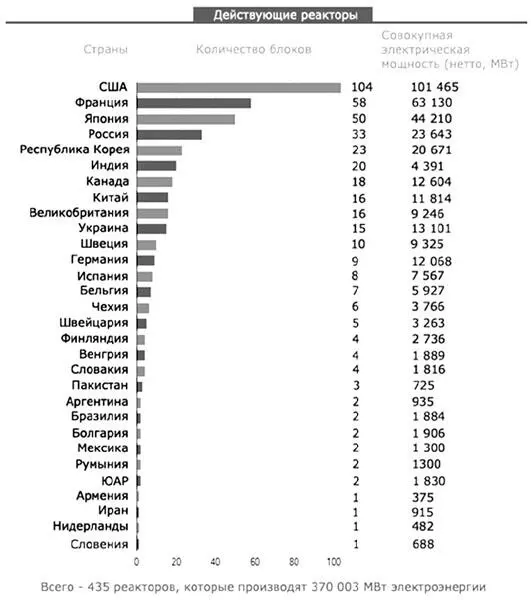

Коммерческое использование атомной энергетики началось более 50 лет назад. По состоянию на 2014 год в мире насчитывалось 439 энергетических реакторов общей мощностью 376,8 ГВт (табл. V, рис. 37). Еще 67 реакторов находилось в стадии сооружения. Больше всего АЭС (63 АЭС, 104 энергоблока) эксплуатируется в США. На втором месте идет Франция (58 энергоблоков), на третьем – Япония (50 блоков). В России работает 10 АЭС (33 энергоблока). США являются мировым лидером и по установленной мощности АЭС – почти 100 ГВт, однако доля ядерной энергетики составляет лишь 20 % в общем производстве электроэнергии в США. После остановки Игналинской атомной электростанции в Литве мировым лидером по доле атомной энергетики в общей выработке электроэнергии – примерно 77 %, является Франция (второе место по установленной мощности действующих энергоблоков). Средний возраст существующих сейчас реакторов около 25 лет, и примерно 100 реакторов в течение ближайших 10–15 лет исчерпают свой ресурс, что делает неизбежным практическое решение сложнейшей проблемы их демонтажа и утилизации.

Таблица V. Мировая атомная энергетика по состоянию на 2014 год

Рис. 37. Распределение действующих в мире реакторов по странам. В список китайских реакторов включены также 6 реакторов на Тайване (По данным МАГАТЭ на 26.06.2012)

Хотя сейчас ведется много разговоров, особенно активно поддерживаемых различными «зелеными» движениями, о возможности и даже необходимости замены атомной энергетики различными альтернативными источниками, это надежный, технологически зрелый и дешевый источник энергии, обеспечивающий значительную долю базового потребления электроэнергии. Ядерная энергетика практически не дает прямых выбросов парниковых газов и других вредных веществ и идеально подходит для крупных электростанций внутри больших сетей электропередач. Поэтому подавляющее большинство серьезных экспертов в области энергетики не сомневаются в необходимости дальнейшего развития атомной энергетики и сохранении за ней значительной доли в мировом производстве энергии.

Но в то же время ни один источник энергии не вызывал таких противоречивых оценок и споров, как атомная энергетика. После почти двадцатилетнего перерыва, вызванного Чернобыльской катастрофой, работы по созданию новых установок возобновились, и сейчас в стадии проектирования и строительства находятся десятки новых реакторов. Однако, несмотря на прошедшие почти 30 лет стабильной безаварийной работы нескольких сотен атомных энергоблоков, во многих странах сохраняется беспокойство по поводу безопасности этого источника энергии. В некоторых странах дело даже доходит до настойчивых требований ее полного запрета.

Тем не менее не существует каких-либо документальных свидетельств об отмеченном где-либо в мире ущербе здоровью населения от штатной работы атомных станций. Типовой атомный энергоблок мощностью 1000 МВт производит в год около 30 тонн высокорадиоактивных отходов и 800 тонн низко– и среднеактивных отходов, объем которых может быть значительно сокращен за счет концентрирования. Для сравнения, 1000 МВт-ная угольная электростанция производит ежегодно 320 000 тонн золы, содержащей 400 тонн тяжелых металлов и радиоактивных материалов, не считая отходов, образующихся при добыче и транспортировке угля. С учетом всей производственной цепочки от добычи сырья и до производства электроэнергии атомная энергетика производит в сто раз меньше СО 2и практически не наносит экологического ущерба окружающей среде. Таким образом, она уже сейчас позволяет сократить глобальную эмиссию СО 2на 8 % (около 0,6 Гт углерода в год).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: