Георгий Бабат - Магнетрон

- Название:Магнетрон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Бабат - Магнетрон краткое содержание

Магнетрон, о котором идет речь в данной книге, — это прибор размером с кулак. Его медная оболочка заключает в себе разреженное пространство, где с огромной скоростью движутся электронные вихри. Чтобы организовать это вихревое движение электронов, прибор помещают между полюсами сильного магнита или электромагнита. Отсюда название — магнетрон. Этот прибор вырабатывает очень короткие — сантиметровые — радиоволны.

Сантиметровые волны могут пройти сквозь туман, облака, дымовую завесу. При помощи таких волн можно в любую погоду и ночью обнаружить объект, удаленный от места наблюдения на десятки километров; можно очень точно измерить расстояние до этого объекта, определить его местоположение. Место по латыни — «локус». Определение местоположения отдаленных предметов при помощи радиоволн называется радиолокацией.

Радиолокация имела важное значение для многих наземных, морских и воздушных сражений во время Отечественной войны 1941–1945 годов. Мы хотим здесь рассказать об одном из этапов развития радиолокационной техники в период 1934–1935 годов.

Работая, над этой книгой, мы пользовались, помимо собственных воспоминаний, различными литературными источниками: комплектами советских и зарубежных технических журналов, рядом советских и зарубежных монографий, посвященных магнетронам и другим вопросам, затронутым в нашей книге.

Однако наша работа ни в коей мере не является исчерпывающей историей магнетрона. Мы ограничили себя рассказом только об узком круге тесно связанных между собой лиц. Это отнюдь не умаляет значения многих других исследований, как у нас в Союзе, так и за рубежом.

Магнетрон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но Горбачев вычитал из этой статьи нечто иное. Его мысль была нацелена не на борьбу с явлением радиоэха, а на то, как это эхо использовать. «Если отраженный радиосигнал способен пробегать путь в тысячи километров, если радиоволна, как показывают бесспорные опыты, может обежать весь земной шар и дать „кругосветное эхо“, — рассуждал Горбачев, — то, значит, можно построить радиоаппарат, который обнаруживал бы отражение от препятствия, отстоящего от передатчика всего лишь на несколько километров».

И вот тогда-то Горбачев, еще будучи студентом, составил проект «Прибора — сигнализатора препятствий, основанного на отражении радиоволн». Никто из преподавателей-радистов МВТУ не одобрил проекта Горбачева.

В этом проекте действительно было много смешного и наивного. Все специалисты решили, что такой прибор будет сложен, капризен, ненадежен в работе. Но Горбачев не согласился с этим мнением. Он послал заявку на патент (тогда авторские свидетельства еще не выдавались) в Комитет по изобретательству. Кроме того, Горбачев отправил свой проект в научно-техническое управление Высшего Совета Народного Хозяйства (НТУ ВСНХ). Из Комподиза был прислан отказ ввиду того, что «описание было составлено недостаточно ясно и неконкретно».

А из НТУ ВСНХ пришел ответ, что «предложение не имеет никакой практической ценности, а потому реализации не подлежит». Это все было в 1929 году, за пять лет до того, как Веснин и Рубель на борту крейсера «Чапаев» впервые вели беседу о видении в темноте и через туман.

Неудача с первым проектом несколько охладила пыл Горбачева, но не убила в нем окончательно идеи о «радиосигнализаторе».

После окончания МВТУ он некоторое время работал по радиомаякам. А затем был назначен заведовать Детскосельской приемно-передающей радиостанцией. Здесь он развернул опыты по исследованию ионосферы при помощи отраженных сигналов. В эти годы он опубликовал несколько ценных работ о распространении и отражении радиоволн, тех самых работ, на которые не обратил внимания Веснин в своих литературных изысканиях. В эти же годы Горбачев получил авторское свидетельство на «Радиодистанциометрическое устройство». Описание этого устройства также ускользнуло от внимания Веснина, когда он изучал литературу и составлял свой обзор.

Исследовательская организация, руководимая Горбачевым, называлась «Ионосферной станцией». Но, в сущности, это название уже мало соответствовало тематике работ. Правда, некоторые наблюдения над ионосферой еще продолжались, но они составляли весьма скромную часть всего объема работ. В основном Горбачев и его сотрудники проектировали и исследовали аппаратуру, при помощи которой можно было бы определять направление и расстояние до объектов, скрытых темнотой и туманом.

Отметчик типа «А»

Если бы Никита Степанович Рубель был знаком с работами Горбачева, возможно, он не стал бы среди инженеров-электриков вербовать энтузиастов, способных загореться желанием осуществить его мечту об аппарате, посылающем волну через дым или туман и получающем отражение от далекого препятствия.

Горбачев производил свои первые опыты по исследованию ионосферы при помощи радиоволн длиной в десятки метров. Это были волны, применявшиеся для дальней связи. При помощи этих волн были получены первые отражения не только от ионосферных слоев, но и от самолетов. Правда, вследствие того, что длина волны была больше размеров самолета, отражение это было слабым.

Теоретические соображения подсказывали, что для получения более четких отражений от объектов размером с самолет надо перейти к более коротким волнам.

За год до того, как Веснин начал работать над магнетроном, Горбачев уже применял для получения отраженных сигналов метровые волны. Горбачев уделял много внимания конструкциям направленных антенн, которые собирали радиоволны в узкие пучки, в лучи.

Горбачев строил радиопередатчики, посылающие короткие серии колебаний, отделенные одна от другой паузами — интервалами молчания. Излученные антенной сигналы распространяются со скоростью света. Встречая на своем пути ионосферный слой или иное препятствие, сигналы отражаются и возвращаются обратно. Чувствительный радиоприемник улавливает отраженный сигнал. Измеряя время, прошедшее с момента посылки до момента возвращения сигнала, можно определить расстояние до отражающего препятствия. Электромагнитные волны распространяются в атмосфере со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. И электромагнитное эхо возвращается к радиоприемнику меньше чем через одну тысячную долю секунды после того, как сигнал излучен передатчиком, даже если отражающее препятствие отстоит от передатчика на сотню километров.

Чтобы точно измерять малые промежутки времени, Горбачев применил «электронные секундомеры». В них вместо стрелки движется электронный луч. Счет ведут на миллионные доли секунды. Но даже одна миллионная доля — одна микросекунда — может быть слишком крупной единицей измерений. Расстояние в один километр электромагнитная волна проходит за 3,3 микросекунды. На Детскосельской станции были построены особо точные «электронные секундомеры», которые могли отсчитывать доли микросекунды.

В статье Горбачева, которую просматривал Веснин, был подробно описан один такой электронный измеритель времени — электронный секундомер. Был дан рисунок экрана электронно-лучевой трубки со светящейся линией, прочерченной электронным лучом. В момент посылки передатчиком сигнала, зондирующего пространство, электронный луч получал боковой толчок: это образовывало зигзаг на светящейся линии. Такой же толчок получал электронный луч и в момент возвращения отраженного сигнала: образовывался второй зигзаг. Расстояние между двумя зигзагами на линии, прочерченной электронным лучом, и служит мерой для определения времени странствования радиосигнала, то есть пройденного этим сигналом пути.

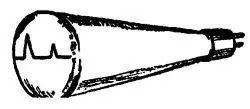

Этот метод измерения по двум зигзагам впоследствии широко применялся в радиолокации. Примененная таким образом электронно-лучевая трубка получила название индикатора или отметчика типа «А». Во время второй мировой войны во многих локационных станциях работали эти отметчики в сочетании с магнетроном. Схематическое изображение отметчика типа «А» — кружок и на нем линия с двумя зигзагами — стало наряду с изображением магнетрона одной из эмблем радиолокации.

Много раз еще придется возвращаться Веснину к этому рисунку. В годы войны ему доведется следить за экраном этого отметчика типа «А», летая над фашистской Германией…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: