Владимир Внуков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР

- Год:1938

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Внуков - Артиллерия краткое содержание

Основное назначение этой книги – ознакомить советскую молодежь с современной артиллерией, с ее оружием, с типичными приемами стрельбы и боевой работы.

Книга должна заинтересовать читателей, раскрыть им громадное значение артиллерии в войнах прошлого и в современной войне, привлечь их к дальнейшему изучению артиллерии в специальных артиллерийских училищах, готовящих необходимые нам кадры командиров-артиллеристов.

В то же время книгу могут использовать для первоначального ознакомления с артиллерией молодые красноармейцы-артиллеристы, а младшим командирам артиллерии книга поможет оживить занятия с красноармейцами.

Настоящее 2-е издание исправлено и дополнено на основании пожеланий и замечаний, высказанных в прессе и на читательских конференциях в Москве, Ленинграде и Киеве.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно, конечно, и для определения дальности воспользоваться оптическим прибором – дальномером. Но вы уже знаете, что в боевых условиях он не очень удобен и далеко не всегда будет в распоряжении артиллеристов.

По всем этим причинам ни один из ранее изложенных способов определения дальности цели нас не может вполне удовлетворить. Поэтому нам надо познакомиться еще с одним способом, самым точным из всех.

Известно, что мы обладаем способностью на небольших расстояниях чувствовать удаленность предметов от наших глаз по усилию мышц, поворачивающих глаза в стороны. Чем сильнее приходится нам сводить глаза, тем, очевидно, ближе к нам находится предмет. По тому, на какой угол повернуты глаза, мы можем определить, на каком расстоянии от нас находится рассматриваемый предмет.

Очевидно, такое определение дальности, основанное не на математическом вычислении, а на ощущении, не отличается особой точностью. Но если бы мы даже и могли при взгляде на предмет измерять углы поворота глаз с точностью до одной «тысячной», все равно, при определении дальности у нас получались бы значительные ошибки: слишком уж мало расстояние между глазами, оно равно всего-навсего 6-7 сантиметрам.

Другое дело, если бы мы могли раздвинуть наши глаза на метры или даже на километры: тогда точность определения этим приемом расстояний повысилась бы во много раз.

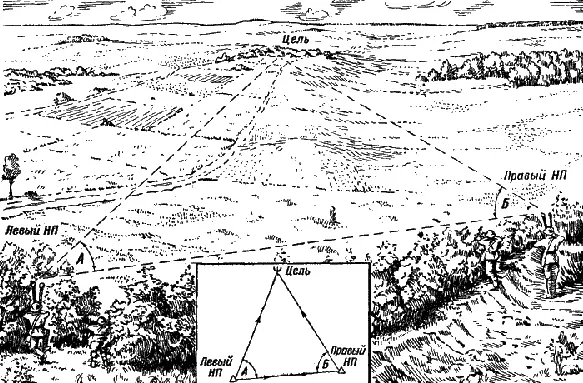

Этого именно и достигают при «сопряженном» наблюдении… Роль пары глаз тут берут на себя два наблюдательных пункта. Они располагаются на точно отмеренном расстоянии в 1-2 километра друг от друга. Наведя стереотрубы друг на друга, наблюдатели обоих пунктов определяют точно направление «базы», на которой они расположены. Затем оба «глаза», и правый и левый, то-есть оба наблюдателя, начинают смотреть через свои стереотрубы на цель. При этом каждый записывает, на какой угол пришлось ему повернуть трубу от базы, чтобы увидеть цель. Все эти данные изображают затем на чертеже (на «планшете»). Получается: схема, показанная на рисунке 187.

Рис. 187. «Сопряженное» наблюдение

Ясно, что цель окажется в точке пересечения обеих линий, показывающих направление «взгляда» того и другого наблюдателя.

Таким образом, местоположение цели определено на планшете. Остается теперь по этим данным вычислить дальность до цели в метрах. Это уже совсем не трудно, так как на планшете артиллеристы наносят, конечно, не только базу сопряженного наблюдения и засеченную им цель, но и точку, где стоит орудие (батарея). Все вычерчивается в одном масштабе. Значит, достаточно лишь приложить масштабную линейку к точкам цели и орудия, чтобы узнать дальность до цели.

Сопряженное наблюдение дает возможность нанести на планшет (на карту) большое количество целей, но все же не все. Оно не может обнаружить цели, не видимые с наземных наблюдательных пунктов, то-есть главным образом батареи противника. Здесь-то нам и приходит на помощь упоминавшийся уже способ разведки – звуковая разведка, или «звукометрия».

В сводке о действии 1-й французской армии имеется указание, что за время с 7 апреля по 8 августа 1916 года звукометрической разведкой было определено местоположение 974 германских батарей, при этом большинство из них было определено с ошибкой, не превышающей 50 метров. Этим французская артиллерия была обязана профессору Эсклангону, поставившему на службу артиллерии разработанную им теорию акустики орудий и снарядов.

Надо, однако, сказать, что впервые вопрос об определении местоположения стреляющих батарей по звуку их выстрелов был поставлен и разработан русскими еще в 1909 году. Но командование царской армии не сумело реализовать это ценное начинание. Так заглохло это дело в России, для того чтобы возродиться через пять лет на полях Франции.

В чем состоит основной принцип работы звукоразведки?

Всем вам, конечно, приходилось слышать когда-нибудь выстрел из артиллерийского орудия, но немногие знают, что выстрел порождает обычно не один, а целых три звука.

Самый выстрел – взрыв пороха – порождает так называемую дульную волну.

Летящий снаряд, уплотняя перед собой частицы воздуха, создает, – в том случае, если скорость его полета больше скорости звука, – другую, известную уже вам, волну – балистическую, или снарядную.

Наконец, при падении или разрыве снаряд посылает еще одну звуковую волну – волну разрыва.

На рисунке 188 показан снаряд, только что вылетевший из орудия; на рисунке видны дульная и снарядная волны. Волны этого рода отличаются от обычных звуковых волн тем, что сопровождаются резким изменением давления – таким резким, что в окнах домов, расположенных невдалеке от стреляющего орудия, зачастую начинают дрожать стекла, а иногда стекла даже совсем вылетают из окон.

Рис. 188. Звуковые волны, порождаемые орудием и снарядом, и их запись на ленте звукометрической станции

Вот это изменение давления воздуха, порожденное дульной волной, и можно уловить особым прибором. Прибор этот устроен так, что он не только вычерчивает под влиянием изменения давления кривую черту на подвижной ленте (рис. 188), но и отмечает с точностью до тысячной доли секунды, когда именно произошло колебание давления.

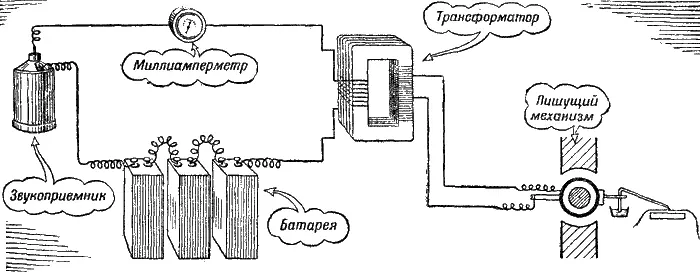

Современная звукометрическая станция (рис. 189) – очень сложный и точный механизм. Главными ее частями являются звукоприемники и регистрирующий прибор, связанные между собой проводниками тока.

Звукоприемник (рис. 189) – это жестяной бак с узким горлышком, в которое вставлен тепловой микрофон, состоящий из тонких раскаленных электрическим током проволочек

Рис. 189. Схема звукометрической станции

Назначение звукоприемника состоит в том, чтобы передать энергию дошедшей до него дульной волны специальному перу, которое укреплено над подвижной бумажной лентой. Под влиянием переданной ему энергии перо начинает двигаться и чертить линию на ленте. Чем сильнее волна, тем больше энергии дойдет до пера и тем сильнее отклонится оно от первоначального положения: это значит, что перо выведет на ленте кривую большего размаха.

Передать энергию дульной волны перу, однако, нелегко. Приходится делать это не непосредственно, а через ряд промежуточных звеньев.

Вот далеко не полное перечисление тех, лишь основных, явлений, которые происходят в звукоприемнике и в регистрирующем приборе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: