АвиО’6

- Название:АвиО’6

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АвиО’6 краткое содержание

АвиО’6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для серийного выпуска Гном-Рона был выделен завод № 29 им. Баранова в Запорожье, КБ которого возглавлял В.Я.Климов, а затем — А.С.Назаров. Уже в 1934 году первые серийные двигатели были готовы, обогнав своим появлением самолеты, для которых они делались. Правда, освоение нового изделия шло крайне тяжело. В связи с этим, в 1935 году количество моторов, сданных заводом, снизилось по сравнению с предыдущим вдвое, а в следующем, 1936 году, еще в 3.2 раза. На головы дирекции и руководителей заводского КБ посыпались обвинения в саботаже и вредительстве, что отнюдь не способствовало успеху дела. В 1937 году главный конструктор завода № 29 Назаров был арестован, а его место занял С.К.Туманский.

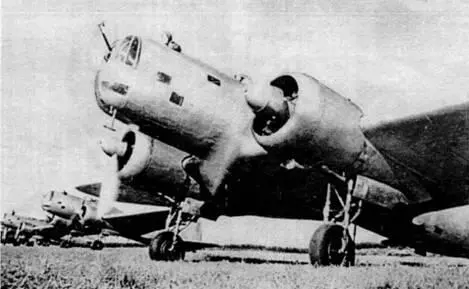

Самолет ЦКБ-30. От серийных машин он заметно отличался раскроем обшивки. Фото из фондов музея Н.Е.Жуковского

Серийные ДБ-3 с моторами М-85 одного из дальневосточных полков. Фото из архива Г. Петрова

К работам по ЦКБ-26 были подключены все силы бригады № 3, ставшей к тому времени чисто ильюшинской и значительно пополненной кадрами. Для ускорения начала летных испытаний было решено строить первый опытный образец в значительно упрощенном виде — с деревянным фюзеляжем, без оборонительного вооружения и части оборудования, но уже способный нести тысячу килограмм бомб. Силовую установку составили два мотора М-85 с «переставными» винтами В-85. Летом 1934 года на заводе № 39 была начата постройка самолета, а 29 декабря был окончательно утвержден его макет. 1 июня следующего года ЦКБ-26 выкатили на аэродром, и через несколько дней Владимир Константинович Коккинаки впервые поднял его в небо.

Новая машина не привлекала пока пристального внимания партии и правительства, что позволяло вести испытания спокойно и без штурмовщины. Самолет показал высокие летные данные, был устойчив и нормально управлялся. Лишь после успешного окончания первого этапа испытаний ЦКБ-26 был показан руководству. В конце августа 1935 года на завод прибыли нарком обороны К.Е.Ворошилов и нарком тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе. Высокое начальство осмотрело машину, особо похвалив за тщательность отделки деревянных частей, заметив, однако, что бомбардировщик должен был быть цельнометаллическим. Ильюшин обещал представить второй, полноценный, образец самолета в кратчайшие сроки.

На завершение проектирования цельнометаллического бомбардировщика, названного ЦКБ-30, были брошены в полном составе бригады №№ 1, 2 и 3, а остальные превратили в централизованный резерв для выполнения небольших срочных заданий. В сентябре 1935 года бригада № 3 была выделена в ОКБ завода, а «резервные» влились в ее состав. Начальником заводского КБ был назначен С.В.Ильюшин. Это позволило упорядочить работу над ЦКБ-30 и высвободить 1-ю и 2-ю бригады, так как запаздывание с выполнением их планов начало вызывать беспокойство.

31 марта 1936 года В.К.Коккинаки начал летные испытания ЦКБ-30, причем параллельно продолжались полеты на первой, экспериментальной, машине. 1 мая ЦКБ-26 участвовал в воздушном параде, а вечером того же дня на завод № 39 прибыло высшее руководство страны. Сталин лично поздравил Ильюшина, Коккинаки и дирекцию завода с успехом и попросил быстрее заканчивать испытания — фактически это был приказ о запуске машины в серию.

Затем он распорядился продемонстрировать высший пилотаж на ЦКБ-26, который, как ему доложили, уже делал Коккинаки. Шеф-пилот фирмы чисто выполнил каскад крутых виражей и восьмерок, завершив показ эффектной тройной мертвой петлей.

Летом 1936 года на ЦКБ-26 была произведена серия рекордных полетов — с грузом 1000 кг была достигнута высота 12101 м, а замкнутый пятитысячекилометровый маршрут был пройден со средней скоростью 325 км/ч — превосходство в скорости было главным козырем ильюшинского проекта в соревновании с АНТ-37.

В августе 1936 года заводские и государственные испытания ЦКБ-30 были завершены, а на заводе № 39 было начато строительство головной серии самолета, получившего индекс ДБ-3 2М-85. К концу года все 8 машин были готовы. На них был смонтирован полный комплект вооружения и оборудования. На держателях трех типов (ДЕР-19, -21 и -31) можно было подвешивать бомбы массой от 8 до 1000 кг, сброс которых осуществлялся электробомбооткрывателем ЭСБР-2 или, аварийно, механическим АСБР. В носу устанавливался оптический прицел ОПБ-2 и механический визир ВН-5бис. Кроме того, могли применяться выливные авиационные приборы ВАП-4, а затем ВАП-500, снаряженные боевым отравляющим веществом (три ВАПа подвешивались под центропланом). Всего имелось 23 штатных варианта подвески вооружения. Для постановки дымзавес применялся прибор ДАП-Д-100, была предусмотрена установка большого аэрофотоаппарта АФА-33 в бомбоотсеке. Контроль бомбометания должен был осуществляться камерой АФА-Б.

Оборонительное вооружение составили носовая, средняя и люковая установки. В носовой (5Т251) и средней (5Т211) были смонтированы турели ТУР-8 под пулемет ШКАС с боекомплектом по 1000 патронов, а люковая (5Т231) представляла собой простой шкворень. Ее боезапас составлял 500 выстрелов.

Самолет ДВ-3 2М-85 с сотовыми радиаторами. Капоты двигателей сняты. Фото предоставил ККосминков

Торпедоносец ДБ-3Т с двигателями М-85 с подвешенной торпедой 45-36-АН. Фото предоставил Д. Гринюк

В состав пилотажно-навигационного оборудования входили радиополукомпас РПК-2, авиагоризонт АГ-1, гиромагнитный компас ГМК-2, а также была предусмотрена установка двухплоскостного автопилота АПГ-1. Связь с базой осуществлялась при помощи радиостанции РСБ «Двина», а между экипажами группы — УКВ-станцией РСВС-1 «Луч».

Несмотря на некоторое перетяжеление ДБ-3 головной серии, их данные оставались на уровне ЦКБ-30. Тем временем, для массового выпуска нового бомбардировщика было выделено два завода — московский № 39 и воронежский № 18. Процесс передела производственных площадей был крайне болезненным, особенно в отношении завода № 18, который Туполев считал исконно своим и рассчитывал строить там если не ДБ-2, то какие-либо другие свои машины. Ему противостоял начальник заводского КБ Калинин, на словах поддерживая Ильюшина, а на деле надеясь наладить выпуск К-12 и К-13 собственной конструкции. В этой обстановке Совет Труда и Обороны в феврале 1938 года принял решение о прекращении на заводе всех опытных работ и развертывании производства ДБ-3.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: