Авиация и космонавтика 2013 05

- Название:Авиация и космонавтика 2013 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2013 05 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2013 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общие принципы компоновки по сравнению с Т10/5 остались без изменений, равно как и все основные геометрические параметры крыла и горизонтального оперения. Новая схема основных опор шасси повлекла за собой необходимость организации специального обтекателя в стыке крыла с гондолами двигателей. В данном варианте компоновки применили довольно удачное решение — эти обтекатели плавно «перерастали» в хвостовые балки, которые стали новым силовым элементом конструкции хвостовой части фюзеляжа. ГО и ВО перенесли с мотогондол на балки, но установили их без разноса вдоль продольной оси, т. е. без учета особенностей графика площадей. Кили размещались на внешних боковых бортах балок, без развала во внешнюю сторону. Такое удачное компоновочное решение было использовано впервые в ходе проектных работ, в дальнейшем оно нашло применение в более поздних вариантах компоновки.

Предложение опробовать на самолете взамен прямоугольных осесимметричные воздухозаборники выдвигалось довольно давно, но время для его реализации нашлось только теперь. В обоснование этой идеи приводилось несколько доводов. Во-первых, такое решение казалось более «лаконичным» с технической точки зрения: на «цилиндрическом» входном устройстве отпадала необходимость в переходной зоне от прямоугольного сечения к круглому, т. е. резко сокращалась общая длина гондол с воздушными каналами, в результате, такие воздухозаборники обещали снижение массы по сравнению с прямоугольными. Во-вторых, осесимметричный воздухозаборник имел более простую и, следовательно, более надежную и легкую систему управления с центральным подвижным коническим телом. В-третьих, проектировщикам казалось, что путем укорочения входных устройств, можно добиться существенного увеличения вклада несущего корпуса в подъемную силу. С точки зрения аэродинамики применение таких воздухозаборников имело как положительные, так и отрицательные стороны. К достоинствам относилось снижение омываемой поверхности самолета, обеспечивающее уменьшение сопротивления, а к отрицательным — более существенный «провал» в графике площадей поперечных сечений по сравнению со схемой с прямоугольными заборниками, имевшими большую длину. Правда, специалисты в области компоновки входных устройств во главе с И.Б. Мовчановским с самого начала указывали на еще одну важную особенность осесимметричных воздухозаборников — их худшие по сравнению с прямоугольными заборниками характеристики при работе на больших углах атаки и при рыскании. Дополнительным осложняющим фактором являлось то, что ракета, размещавшаяся на фюзеляже, в боковой проекции сильно выступала вперед за обрез укороченного входного устройства, что могло привести к неравномерности потока на входе в заборник. Серьезную сложность пред

ставляло собой и решение вопроса о взаимном расположении на осесимметричном воздухозаборнике клина слива погранслоя и передней части обтекателя шасси.

Одной из важных особенностей данного варианта компоновки стало применение на нем притупленного наплыва крыла. Здесь предполагалось разместить внутренние отсеки спаренных пусковых установок ракет малой дальности типа К-73. Зарядка ракет при наземной подготовке должна была осуществляться вручную, путем поворота отсеков пусковых установок носовой частью вниз, а пуск в воздухе — после предварительного подъема отсека вверх, в выпущенное положение. Встроенное вооружение самолета включало также поворотную пушечную установку, размещенную в правом буле, а количество внешних точек подвески включало 2 под фюзеляжем и 4 — под консолями крыла. Основное вооружение самолета должны были составлять новые ракеты типа К-27 и К-73. Интересно отметить, что на этом чертеже впервые в качестве вооружения были прорисованы недавно полученные от ПКПК «Молния» схематические изображения «малооперенных» ракет типа К-73, а вот вместо К-27 из-за отсутствия чертежей ракеты от разработчика, по-прежнему рисовали «габаритки» К-25 и К-23.

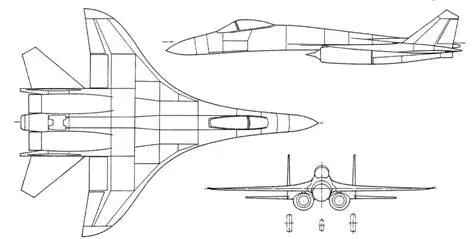

Общий вид Т10/7, август 1973 года (1-я редакция)

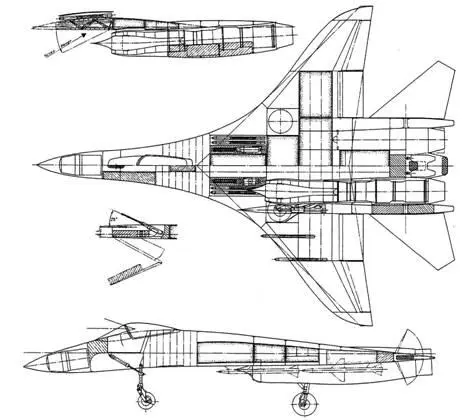

Компоновочная схема Т10/7. Август 1973 года (1-я редакция)

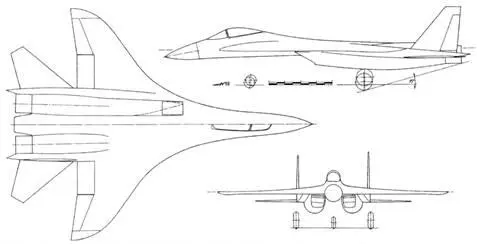

Общий вид Т10/7, февраль 1974 года (2-я редакция)

В утвержденном для проработки варианте компоновки предлагалось интересное конструктивное решение по центроплану. Наряду с обычным вариантом конструкции, имевшим стык с консолями крыла в районе внешнего края мотогондол, для минимизации массы при перестыке, был предложен вариант центроплана, представлявший собой единый силовой элемент длиной 8,7 м. Стык с консолями осуществлялся по силовой нервюре (по размаху закрылка). При этом для «крыла» оставались только концевые поверхности размахом всего около 3 м каждая. Сам центроплан вставлялся в нишу в средней части фюзеляжа и представлял собой силовую конструкцию балочного типа, с 4 стенками и двумя несущими панелями. Нижнюю панель центроплана сделали плоской, а верхнюю — с одинарной кривизной.

Основным недостатком, предопределившим неудачу этого варианта, являлось существенное усложнение технологии изготовления столь протяженной конструкции, а также трудности, возникавшие при расстыковке центроплана с фюзеляжем в процессе эксплуатации. Дело в том, что основные опоры крепились на центроплане, и при его съеме с фюзеляжа, на самолете необходимо было устанавливать специальное «перекатное» шасси. С точки зрения удобства в эксплуатации такой вариант не выдерживал критики. Кроме того, при реализации такой конструкции весьма сомнительна была сама возможность суммарного выигрыша по массе, т. к. для организации на самолете отдельного топливного бака под центропланом необходимо было иметь второй комплект панелей.

Для изучения особенностей новой компоновки довольно быстро (в течение осени 1973 года) были проработаны две ее модификации. В первой, вместо цилиндрического использовался полукруглый вариант воздухозаборника, а во второй — входные устройства прямоугольного сечения, но с вертикальными поверхностями торможения.

Вариант с полукруглыми воздухозаборниками был призван исправить один из недостатков исходной компоновки с осесимметричным входным устройством. Он заключался в том, что при выбранном боковом размещении основных опор шасси, для обеспечения достаточных строительных высот обтекателей в зоне размещения ниши колес, требовались довольно длинные и широкие обтекатели, а это плохо сочеталось с применением относительно короткого цилиндрического воздухозаборника, имеющего осесимметричный клин слива. Применение полукруглого воздухозаборника обеспечивало гораздо лучшее сочетание с поверхностью несущего корпуса фюзеляжа, позволяя применить несимметричный клин слива, а сам воздухозаборник вновь становился длиннее для обеспечения переходной зоны воздушного канала. Оборотной стороной медали являлась существенно большая ширина такого входного устройства, что вело к ограничению возможностей размещения оружия на фюзеляже и более жесткие требования к формообразованию нижней поверхности несущего корпуса в зоне входа в заборник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: