Авиация и космонавтика 2012 05

- Название:Авиация и космонавтика 2012 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2012 05 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2012 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

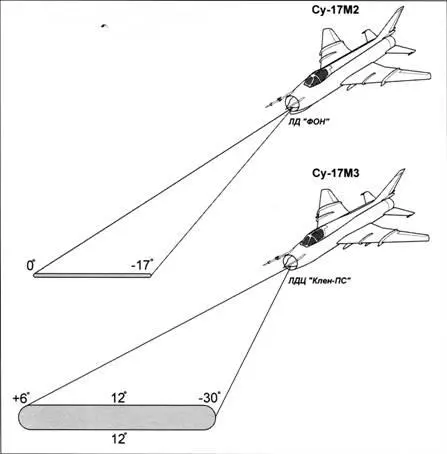

"Клен" в режиме "Дальнометрирование" измерял наклонную дальность до цели в диапазоне от 400 м до 5000 м с погрешностью, не превышающей 5-10 м. Полученные данные использовались при решении задач прицеливания в ходе бомбометания, стрельбы НАР или из пушек по наземным объектам. В режиме "Подсвет цели" станция обеспечивала подсвет наземной цели лучом оптико-квантового генератора (ОКГ), выдачу целеуказания на лазерные ГСН управляемых ракет типа Х-25, X-29J1 или С-25Л и их полуактивное наведение.

В отличие от "Прожектора", луч новой станции мог отклоняться в пределах ±12° по азимуту и от +6° до -30° по углу места. Это позволяло применять ракеты с лазерной системой наведения, не наводя их управлением всем самолетом с удержанием его в строгом направлении на цель, а корректировать наведение за счет подвижности лазерного луча, допуская некоторую свободу маневра при атаке. Управление лазерным лучом осуществлялось кнюппелем, расположенным на ручке управления, в соответствии с движениями которого смещалось положение центральной точки подвижной метки (ЦТПМ) прицела и связанного с ней лазерного луча, для чего служила аппаратура "Метка". В этом случае подвижная марка на стекле-отражателе прицела отслеживала угловое положение луча, и положение ЦТПМ на отражателе соответствовало отображению на местности лазерного пятна. При этом необходимо было следить, чтобы подвижная марка прицела, накладываемая с помощью системы управления, не "садилась на капот", то есть нос самолета не закрывал цель. Такой режим наведения управляемых ракет на Су-17М3 являлся основным и именовался автономным.

Углы отклонения лучей ЛД ‘Фон’ и ЛДЦ 'Клен-ПС'

В ручном режиме после пуска ракет летчик маневром самолета удерживал прицельную марку и, следовательно, лазерный луч на цели до попадания в нее ракет (как на Су-17М2, где такой режим являлся единственно возможным). Автоматический режим, когда управление угловым положением зеркала лазерной станции должно было осуществляться в автомате от вычислителя прицела, на Су-17М3 не использовался. На "тройке" пуск ракет Х-25 мог выполняться с пикирования с углами 10-40о с высоты 500-5000 м на скорости 600-900 км/ч или с горизонтального полета с высоты 100-500 м и скорости 600- 1100 км/ч. Дальность пуска ракет в обоих режимах варьировалась от трех до семи километров. Тем не менее, для достижения наилучшей точности рекомендовалось выполнять пуски по возможности с пикирования под углом 25-30о с удаления четыре-пять километров при скорости полета 800-850 км/ч.

Су-17М3 мог нести широкую номенклатуру авиационных бомб и зажигательных баков различного назначения до калибра 500 кг включительно, а также РБК и унифицированные контейнеры мелких грузов КМГ-У. Последние представляли собой несбрасываемые контейнеры многоразового применения, снаряжаемые каждый восемью блоками БК (БКФ) с различными мелкими бомбами или минами. Имелись и другие варианты оснащения. Выброс блоков производился через открываемые пневмосистемой изделия створки контейнера, бомбометание из КМГ-У могло производиться только в горизонтальном полете. Всего Су-17М3 мог нести до четырех КМГ-У. Отработка их на опытной машине № 22-01 была проведена в апреле 1979 года. Эти же контейнеры в дальнейшем нашли применение на "спарках" и Су- 17М2. Специальное бомбардировочное вооружение Су-17М3 практически не отличалось от уже используемого на "эм-двойке", включая, помимо авиабомб прежних типов, более современные образцы.

Артиллерийское вооружение самолета по составу не отличалось от установленного на Су-17М2 – две встроенные НР-30 и два контейнера СППУ-22-01 с ГШ-23. С одной из серий самолета была реализована возможность ведения прицельного огня из СППУ в заднюю полусферу. Такая стрельба призвана была увеличить время огневого воздействия на цель, предохраняя самолет от попыток поразить его на выходе из атаки (подобно тому, как в годы войны прикрывали свой штурмовик стрелки при отходе от цели). Для стрельбы назад контейнеры через специальную переходную балку подвешивались на крайние крыльевые держатели "задом наперед". Стрельба в заднюю полусферу выполнялась с высоты горизонтального полета 40- 70 м при фиксированном отклонении пушек вниз на угол -20о. "В хвост", впрочем, никто на самом деле не целился: прицеливание выполнялось расчетным способом, для чего на подходе к цели после совмещения подвижной марки прицела с объектом атаки и нажатия боевой кнопки на ручке управления самолетом происходила задержка на 2,4 сек – время, при заданной скорости и высоте, потребное для прохода над целью и ее смещения в заднюю полусферу, после чего открывался огонь продолжительностью 1,6 сек, накрывавший цель короткой очередью. Для получения более-менее приемлемых результатов стрельбы от летчика требовалось строго сохранять курс и режим прямолинейного горизонтального полета, избегая каких-либо кренов (как и при прочих режимах огня из СППУ). Заводские летные испытания Су-17М3 со стрельбой в заднюю полусферу из контейнеров СППУ-22-01 были начаты Ю.А. Егоровым (от ОКБ) и А.Д. Ивановым (от ГНИКИ ВВС) 17 октября 1977 года и уже через два месяца, 16 декабря, были успешно завершены.

На Су-17М3 наконец-то была обеспечена возможность стрельбы из подвесных СППУ-22 предусмотренным следящим способом, с автоматическим слежением за целью. При этом стволы оружия после прицеливания и открытия огня по мере прохода над объектом атаки синхронно поворачивались вниз, оставаясь наведенными в одну точку, куда и укладывалась очередь (по крайней мере, теоретически…).

Комплекс вооружения для Су-17М3 создавался, прежде всего, с упором на расширение арсенала и повышение эффективности управляемого оружия. Для его установки и применения были введены новые узлы размещения ракетного вооружения: помимо крайних подкрыльевых узлов, под фюзеляжем появились еще две дополнительные точки подвески (No 1 р и 2р, где буква "р" расшифровывалась как "ракетные"), оборудованные по бортам несколько выше прежних фюзеляжных узлов с учетом больших габаритов новых изделий. На них крепились переходные балки для пусковых устройств АПУ-68УМ2 ракет Х-25. Система вооружения Су-17М3 обеспечивала транспортировку и пуск четырех ракет типа Х-25, подвешиваемых как на новые точки подвески, так и на крайние крыльевые. Однако из-за долгое время действовавшего запрета на использование Х-25 с новых подфюзеляжных узлов, количество применяемых в одном вылете ракет этого типа ограничивалось двумя. Причиной запрета "до особого указания" были опасения, что пуски ракет с мощным пороховым двигателем с фюзеляжных точек, где они сходили в опасной близости от входного устройства, могут привести к помпажу силовой установки самолета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: