История Авиации 2004 02

- Название:История Авиации 2004 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

История Авиации 2004 02 краткое содержание

История Авиации 2004 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3* См. O.Groehler. Geschichte des Luftkriegs. Berlin, 1981. С.494.

4* http://www.airwar.ru/enc/fww2/ki106.html.

5* http://www.airwar.ru/enc/fww2/p77.html или«Аэроплан» № 8, Минск.

6* http://www.aviation.ru/contrib/Andre yPlatonov/La-5Дesting/index .htm

В конструкции Ла-7 на заключительном этапе войны по прежнему было немало древесины, но вряд ли кто- то из авиационных специалистов сможет обоснованно заявить, что этот истребитель был не прочным или не отвечал требованиям войны.

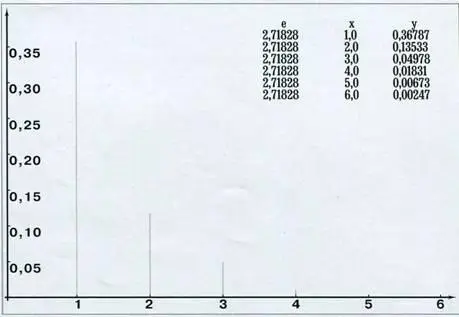

Если рассчитать боевые потери в данном случае очень сложно, поскольку очевидно, что при столь масштабном увеличении численности Люфтваффе они бы тратили гораздо больше времени и сил на прикрытие своей ударной авиации, а также своих войск, то с оценкой уровня аварийности особых проблем нет. Известно, что в общем случае аварийность и количество лётных часов затрачиваемых на лётную подготовку связаны обратной экспотенциальной зависимостью, выражающейся очень простой формулой у=1/ех, где е=2,71828. Понятно, что под «х» в данном случае понимается количество лётных часов, затрачиваемых на лётную подготовку, а под функцией «у» — количество лётных происшествий. Теперь нетрудно получить таблицу значений функции хотя бы даже и на небольшом числовом интервале.

На отрезке аргумента от 1 до 3 величина отношения между соответствующими значениями функции составляет 7,38991, а в промежутке значений аргумента от 2 до 6 — уже 54,78947. Конечно, в реальности далеко не все лётные происшествия будут носить характер катастроф или приводить к безвозвратным потерям самолётов и лётчиков. Нельзя не отметить также и то обстоятельство, что подобные закономерности, рассчитываются с помощью так называемых поправочных коэффициентов, получаемых эмпирическим путём. Но и они не могут отменить главного вывода данного раздела — при невозможности увеличения поставок в необходимых количествах авиационного горючего, рост выпуска самолётов и увеличение числа лётного состава всегда приводит к росту аварийности 7* и боевых потерь. Последние, кстати, также описываются обратной экспонентой. Справедливость полученных результатов подтверждает, в частности, собственный опыт ВВС РККА, начавших стремительно наращивать численный состав авиачастей в 1939–1941 гг. При этом даже ожидаемый рост числа боеготовых самолётов будет не слишком значительным. Но если ВВС РККА через это прошли в мирное время, то Люфтваффе в полном смысле предстояло взойти на Голгофу, расплачиваясь за грехи своих создателей…

Фактически, уже в первой половине 1943 г. из-за значительного увеличения количества выпускаемых боевых самолётов, в лётных школах Люфтваффе сократилось число учебных машин, вместе с этим показателем начала снижаться и квота авиабензина, выделяемого для подготовки лётного состава.

К лету 1944 г. количество часов лётной подготовки у молодых пилотов Люфтваффе, направляемые в строевые части, снизилось примерно в три раза по сравнению с 1939–1941 гг., а промышленность, несмотря на усиливавшиеся дневные и ночные налёты англо- американской авиации, выдала «на гора» 40.593 боевых самолёта 8* — в 3,27 раза больше чем в 1941 г. Однако от этого, как неоднократно отмечалось на совещаниях у фюрера, количество исправных боевых самолётов в строевых частях возросло очень незначительно. Так, по данным германского историка Олафа Грёлера, если в августе 1943 г. Люфтваффе располагали на всех фронтах 6663 самолётами всех типов, то спустя год, в августе 44-го, всего лишь 6335 боевыми машинами. И это при росте среднемесячного выпуска самолётов в 1,64 раза (с 2067 до 3383 экземпляров) 9* !

В принципе нетрудно догадаться, что при выбранном высшим руководством Германии политическом курсе конец Люфтваффе, как, впрочем, и гитлеровского режима в целом, был абсолютно неизбежен 10* , а при выбранной концепции строительства (как вида вооружённых сил) был просто отложенным на более или менее неопределённое время.

Хорошо, возможно, скажут некоторые из наших читателей, ознакомившиеся с предыдущими разделами данной работы, допустим, что в условиях лета и осени 1941 г. гигантские потери ВВС Красной Армии были действительно неизбежны, тем более что внезапно начавшееся советское контрнаступление под Москвой также нанесло Люфтваффе не менее тяжёлый ущерб (в относительных величинах, конечно). Но почему потом, в 1942–1945 гг. наши потери по- прежнему были значительно большими, нежели у германских ВВС? При этом, как правило, справедливо указывают на увеличение численности нашей авиации, а заодно (так сказать, «до кучи») и якобы рост опыта лётного и командного состава советских ВВС.

Увы, не всё было так радужно. В конце 1941 г. в результате эвакуации предприятий выпуск самолётов упал до самой низкой за годы войны отметки — в декабре ВВС Красной Армии получили лишь около 600 самолётов, что было примерно вдвое меньше, чем построила германская авиапромышленность. Однако уже в январе 1942 г. начался хотя и медленный, но непрекращающийся рост числа боевых машин, покидавших сборочные линии. Если в первом квартале 1942 г. среднемесячный выпуск составил 1,1 тыс. самолётов, то во втором — 1,7 тыс. При этом за первое полугодие 1942 г. было выпущено 9744 самолёта, из которых почти 85 %, или 8268 экземпляров, составляли боевые машины. Общий же выпуск самолётов в СССР в 1942 г. составил 25.436 экземпляров, из которых 21.681 были боевыми 11*.

Хотя по количественным характеристикам производства постепенно удалось не только восстановить, но и превысить довоенный уровень, а также валовые показатели германской авиационной индустрии, выпустившей в 1942 г. 15.401 самолёт 12* , то качество продукции, выпускаемой советским авиапромом, после проведения эвакуации сильно упало. Причины этого явления неоднократно описывались, а потому мы не будем на них здесь останавливаться. Заметим только, что если летом 1941 г. в высотном диапазоне от 0 до 4 тыс. м, в котором велась основная масса воздушных боёв на советско-германском фронте, новые советские истребители МиГ-3, ЛаГГ-3 и Як-1 несколько превосходили по скоростным характеристикам Bf109E-4/N и E-7/N и ненамного уступали новейшим Bf 109F-2, то с появлением в августе 1941 г. новейшего Bf109F- 4 ситуация во фронтовом небе получила дополнительный импульс к дальнейшему ухудшению. Благодаря повышенной, за счёт установки двигателя DB601E, тяговооружённости, «Фридрих-4» не без успеха мог драться даже на виражах с И-16, оснащёнными моторами М-62 и М-63! К тому же именно осенью 1941 г. началось ухудшение качества производства самолётов новых типов, вызванное потерей части производственных мощностей, началом эвакуации и, как следствие, снижением номенклатуры заготовок, нехваткой сырья и квалифицированной рабочей силы, отсутствием серийных моторов требуемой мощности, а также необходимостью всемерного наращивания валовых показателей. Фактически просели скоростные характеристики не только наших истребителей и штурмовиков, но даже полностью цельнометаллических пикировщиков Пе-2. Это привело к тому, что 24 декабря 1941 г. начальник НИИ ВВС Фёдоров прямо отметил в своём докладе, «В настоящее время у нас нет истребителя с лётно-тактическими данными лучшими или хотя бы равными Ме-109Ф» 13*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: