Авиация и время 1997 05

- Название:Авиация и время 1997 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 1997 05 краткое содержание

Авиация и время 1997 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

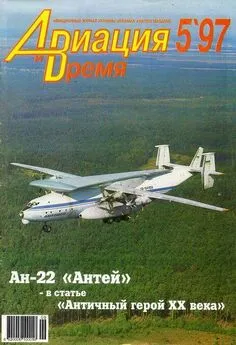

Действительно, по величине коммерческой нагрузки - 60 т* и размерам грузовой кабины (33,4x4,4x4,4 м) Ан-22 превосходил тогда все самолеты мира. До его появления лидером среди воздушных грузовозов считался американский транспортный самолет Lockheed С-141 Starlifter грузоподъемностью 32,6 т. Хотя первенствовал Ан-22 недолго (в июне 1968 г. взлетел Lockheed C-5A), бесспорно, он открыл новую эпоху в мировом самолетостроении. «Созданием самолета, - как подчеркивал О.К.Антонов,- был преодолен психологический барьер, связанный с боязнью очень «толстого» фюзеляжа… Возникло новое поколение крупных самолетов, получивших наименование «широкофюзеляжных».

Решая новые задачи

16 декабря 1957 г. впервые взлетел транспортный самолет Ан-12 грузоподъемностью 16т. Основным его назначением была перевозка личного состава, техники и вооружения ВДВ. Но уже тогда военные поставили перед конструкторами принципиально новую задачу: транспортировка техники сухопутных войск, включая средний танк Т-54 (36 т) с боекомплектом и экипажем. В июне 1958 г. в руководимом Антоновым ГСОКБ-473 был разработан эскизный проект самолета Ан-20 с двумя ТВД НК-12М. Машина предназначалась для перевозки боевой и инженерной техники общей массой до 40 т с возможностью воздушного десантирования моногрузов до 16 т. В грузовой кабине могли разместиться 143 парашютиста или при посадочном десантировании 170 солдат. Выброс парашютистов предусматривался в четыре потока: два - через люки в полу передней части грузоотсека и два - через люк в хвостовой части. Грузовая кабина - негерметичная, поэтому перевозка там личного состава даже с кислородными приборами на высотах более 6000 м не допускалась. В носовой части фюзеляжа была предусмотрена герметичная кабина сопровождающих на 27 человек. По проекту, самолет оснащался дистанционно управляемой кормовой артустановкой ДБ-35-АО-9 с двумя 23-мм пушками. Многоколесное шасси с пневматиками низкого давления позволяло эксплуатировать машину с грунтовых аэродромов.

Однако работы по Ан-20 свернули и по указанию ГКАТ приступили к проектированию еще более тяжелого ВТС. Разработка техпредложения по этому самолету, получившему обозначение ВТ-22, завершилась в августе 1960 г. Самолет был рассчитан для перевозки грузов до 50 т на расстояние 3500 км, а также воздушного десантирования моногрузов до 15 т. ВТ-22 оснащался четырьмя ТВД НК-12МВ максимальной мощностью по 15000 э.л.с. Две из четырех основных стоек шасси убирались в мотогондолы внутренних двигателей, две другие - в обтекатели по бортам фюзеляжа. Крыло типа «обратная чайка» имело излом у внутреннего двигателя. Предусматривалась возможность его оборудования системой управления пограничным слоем. Габариты грузовой кабины позволяли этому самолету, в отличие от предыдущего проекта, решать задачу транспортировки практически всей боевой и инженерной техники, которую в то время военные желали перебрасывать по воздуху.

Рождение «Антея»

В начале 60-х гг. Министерство обороны СССР поставило перед авиапромышленностью задачу создать комплекс воздушной транспортировки межконтинентальных баллистических ракет - основы наступательного ядерного потенциала Советского Союза. Согласно замыслу, спецгрузы (ракета, стартовое оборудование и пр.) должны были доставляться самолетом на ближайший к месту старта аэродром, а далее - вертолетом непосредственно к шахтной пусковой установке. Так как параметры ВТ-22 во многом соответствовали поставленной задаче, разработку такого самолета поручили ОКБ О.К.Антонова*. При этом армия хотела получить полноценный стратегический ВТС, способный транспортировать не только МБР, но и всю военную и инженерную технику, перевозимую по железной дороге. Народному хозяйству также требовался самолет для доставки крупногабаритных грузов, в том числе в осваиваемые регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, куда перевезти их другим путем без разборки было невозможно. Основанием для развертывания работ по новому ВТС послужили Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября №1117-465 и приказ Председателя ГКАТ от 9 ноября 1960 г. Возглавил работу по самолету, получившему внутризаводской индекс «изделие 100», заместитель главного конструктора А.Я.Белолипецкий, ведущим конструктором был назначен В.И.Кабаев, а ведущим инженером от ГКАТ - В.С.Розанова.

Несмотря на значительный опыт создания ВТС, при разработке самолета со столь большими габаритами и массой полезной нагрузки ГСОКБ-473 пришлось решить много новых компоновочных, аэродинамических, прочностных, технологических и других проблем. Так, при выборе габаритов грузовой кабины ОКБ совместно с ЦНИИ-30 (головной институт заказчика) провело тщательный анализ всей имевшейся в стране крупногабаритной военной и гражданской техники массой до 50 т с учетом средней дальности и частоты перевозки каждого груза. В результате скрупулезной работы были определены оптимальные для заданных транспортных задач размеры кабины.

В ТЗ на новый самолет заказчик потребовал увеличить моногруз для парашютного десантирования до 20 т. Реализовать это оказалось непросто, т.к. перемещение таких масс по необычно длинному грузоотсеку (вместе с рампой около 30 м) приводит к значительному изменению центровки самолета, парировать которое, особенно в момент отделения груза, органами управления очень сложно. Проблему пытались решить, исключив перемещение грузов и предусмотрев для их сброса большие люки в полу грузовой кабины. Однако неизбежные при этом усложнение конструкции и значительное ее утяжеление вынудили отказаться от такого варианта. Принципиальная возможность применения на «сотке» традиционного способа воздушного десантирования была подтверждена в результате большого объема исследований, включая отработку методики сброса при моделировании ее на самолетах Ан-8 и АН-12. Для свободного прохождения грузов через люк в момент десантирования кормовую часть фюзеляжа приподняли вверх. Позже, уже в ходе постройки машины, выяснилось, что для снижения сопротивления хвостовой обтекатель следует отогнуть вниз. «Сотка» приобрела характерный для нее «бобровый хвост».

* Заявленная на авиасалоне грузоподъемность Ан-22 может быть реализована только в особых случаях при ограничении вертикальной перегрузки.

* К разработке соответствующего вертолета, названного В-12, ОКБ М.Л.Миля приступило тремя годами позже.

От применявшегося ранее на транспортных самолетах Антонова однокиле-вого хвостового оперения отказались: сочли, что ослабленный огромным вырезом фюзеляж не сможет воспринять характерные для такого оперения значительные крутящие моменты, возникающие при отклонении руля направления, скольжении самолета или воздействии бокового порыва ветра. Снижение этих нагрузок было важным и с целью уменьшения деформаций люковой зоны, т.к. грузолюк выполнялся герметичным: для перевозки личного состава требовалось обеспечить наддув фюзеляжа до 0,25 кгс/кв.см. Оперение решили выполнить двухкилевым, при этом столкнулись с неожиданной проблемой - установка шайб ВО на концах стабилизатора резко снижала его критическую скорость флаттера. Вопрос о схеме оперения продолжительное время оставался открытым. «Как-то раз, проснувшись ночью, - вспоминал Антонов, - я стал, по привычке, думать о главном, о том, что больше всего заботило и беспокоило. Если шайбы оперения, размещенные на ГО, вызывают своей массой флаттер, то надо расположить их так, чтобы масса из отрицательного фактора стала положительным. Значит, надо сильно выдвинуть их и разместить впереди оси жесткости ГО… Как просто!». Так родилась характерная для «изделия 100» двухкилевая схема оперения, в которой шайбы смещены вперед относительно стабилизатора и установлены на 70% его размаха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: