Самолеты мира 1995 01

- Название:Самолеты мира 1995 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самолеты мира 1995 01 краткое содержание

Самолеты мира 1995 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Постройка бомбардировщика началась в 1950 г. на недостаточно подготовленной производственной базе завода № 256. Во время агрегатно-сборочных работ шла реконструкция цехов и лабораторий. Много хлопот в этой обстановке досталось главному инженеру завода Ф. П. Вознесенскому, но машина была построена в срок к 1 мая 1951 г. Летные испытания начались лишь в июле, т. к. самолет пришлось перебазировать на другой аэродром с достаточно протяженной взлетно-посадочной полосой. На новое место в г. Луховицы переехала и летная станция.

Первый вылет и все последующие 15 полетов на бомбардировщике «150» сделал Герой Советского Союза Я. И. Верни-ков. Место пилота-оператора на испытаниях занимал бортинженер Е. Н. Жарков. В полетах принимали участие также штурман и радист. На самолете временно отсутствовало оборонительное вооружение. Испытание машины с пушками было поручено НИИ ВВС. Ведущим инженером на заводских испытаниях от ОКБ был С. Н. Рыбаков, аотЛИИ МАП вместе с летчиком откомандировали ведущего инженера И. Н. Квитко. На полетах нередко присутствовал заместитель главного конструктора П. Н. Обрубов, который до войны был заместителем В. Н. Беляева по дальнему бомбардировщику ДБ-ЛК.

Все выстраданные создателями самолета новшества сработали без серьезных замечаний. Однако были выявлены недостатки и даже странности в поведении машины. Так, обнаружилась продольная неустойчивость по скорости и перегрузке, а на высотах 9-10 тыс. м при полетах на максимальных скоростях самолет был склонен к небольшим плавным продольным колебаниям при неподвижной ручке. Поперечная раскачка на снижении, переходившая во всеосную, была устранена доработкой конструкции (см. выше). Однако полного перечня замечаний испытателей собрать не удалось. 9 мая 1952 г. при заходе на посадку машина неожиданно спарашютировала и упала на грунт раньше полосы, т. к. летчик зашел на посадку против солнца и не справился с самолетом. Было снесено шасси, повреждены двигатели и фюзеляж. Заводские испытания решили дальше не проводить, признав их завершенными. Постройку второго экземпляра прервали, а 30 декабря 1953 г. все работы по изделию прекратили.

Расчетные характеристики по большей части были достигнуты, а некоторые даже превышены. Максимальная скорость у земли 790 км/ч, на высоте 50 м получено около 850 км/ч, на высоте 5000 м - 970 км/ч, на высоте 10000 м - 930 км/ч. Зафиксированная посадочная скорость 210-215 км/ч. Время набора высоты 5000 м - 5 мин., высоты 10000 м - 18 мин. Практический потолок 12500 м. Разбег на ТРД составлял 1200 м, а с применением стартовых твердотопливных ускорителей И. И. Картукова типа 129-1 (тяга 4x2000 кг, время работы 17 с) он сокращался до 700 м. Пробег после посадки 700 м. Дальность полета в зависимости от сочетания топлива и бомбовой нагрузки могла меняться от 1500 км до 4500 км. Наибольшая продолжительность полета - 5,6 часа. Нормальный запас топлива 9000 кг, максимальный с тремя дополнительными баками в бомбоотсеке - 18800 кг. При весе пустого самолета в 26860 кг его нормальный взлетный вес 38 т, максимальный - 47 т, а наибольший посадочный вес 32 т.

Отвечавший заданным тактико-техническим требованиям бомбардировщик «150» дальнейшего развития не имел, т. к. успешное освоение массового фронтового бомбардировщика Ил-28 и удачно проходившие Государственные испытания дальнего бомбардировщика Ту-16 устраняли необходимость машины промежуточного класса. К тому же в условиях разгара «холодной войны» освоение нового типа крупного самолета сочли излишним.

Сломанный самолет «150» был разобран. Его агрегаты и фрагменты конструкций представлены в учебном ангаре 101 кафедры Московского авиационного института.

Проекты, с которыми немецкие специалисты прибыли в СССР, находились в различных стадиях освоения. Руководимое Г. Рессингом (Rossing) ОКБ-2 продолжило разработки экспериментального самолета с ЖРД, который в Германии имел обозначение DFS-346. У нас его именовали «346». Постройка первой машины была начата в Германии, и в 1946 г. ее передали в ЦАГИ.

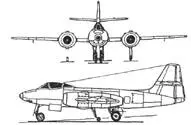

Самолет «346» представлял собой цельнометаллический среднеплан. Фюзеляж состоял из трех частей. Носовая часть являлась телом вращения с контуром, образованным профилем NACA 00121-0,66-50. Далее следовала часть цилиндрической формы и хвостовая, круглое поперечное сечение которой плавно переходило в вертикальный овал. Снизу фюзеляжа находилась убираемая посадочная лыжа. Носовую часть корпуса занимала герметическая кабина летчика, ложе размещалось горизонтально так, что он находился в лежачем положении лицом вниз. Такая компоновка рабочего места пилота применялась с целью снижения лобового сопротивления фюзеляжа. Под стать ей была и система спасения летчика в случае аварии. Кабина крепилась к фюзеляжу на взывных болтах и в форсмажорной ситуации отделялась от самолета. У задней стенки кабины размещался небольшой парашют, который стабилизировал ее положение в свободном падении. Ложе имело свое катапультное устройство. Оно выбрасывало летчика из самой кабины через несколько секунд после ее отделения.

Силовая установка «346» состояла из двухкамерного жидкостного ракетного двигателя «Вальтер» общей тягой у земли 3740 кг, а на высоте - 4000 кг. Суммарный запас горючего (керосин), окислителя (азотная кислота) и перекиси водорода составлял 1900 кг. Он обеспечивал работу ЖРД на полной тяге в течение двух минут. В более экономичном режиме работала одна камера.

Крыло самолета имело стреловидность, составляющую 45" по линиям четвертей хорд. Оно было набрано из профилей типа NACA-0,012-0,55-1,25, имевших относительную толщину 12%. Площадь крыла -19,87 м2. Посадочная механизация состояла из отклоняемых закрылков.

Элероны состояли из двух секций с кинематической связью внутренних и внешних частей элеронов, которая могла изменяться летчиком. На малых скоростях углы отклонения всех секций элеронов должны быть одинаковы, а на больших -отклоняться были должны только внешние секции (при испытаниях самолета передаточное число от ручки управления к внутренним секциям элеронов было сделано в два раза меньше, чем к внешним). Самолет имел Т-образное оперение. Стабилизатор - подвижный (углы отклонения от -2"40' до +2"). Рули высоты состояли из двух секций, отклонявшихся, как и элероны, на разные углы. Над стабилизатором размещалась небольшая подвижная поверхность - так называемый падцель. При небольших движениях педалей управления отклонения руля поворота должны были происходить от боковой аэродинамической силы на падцель при отклонении последнего. При больших отклонениях педалей управление должно было переключаться непосредственно на руль. В ходе дальнейших работ падцель упразднили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: