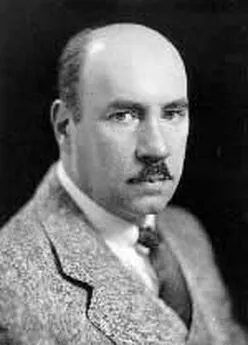

Геннадий Катышев - Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский 1889-1972

- Название:Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский 1889-1972

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НАУКА

- Год:1989

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-02-006748-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Катышев - Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский 1889-1972 краткое содержание

Это – первая на русском языке творческая биография И.И. Сикорского – выдающегося авиаконструктора XX века, 100-летний юбилей которого отмечается мировой общественностью в июне 1989 г. С именем Сикорского связано становление отечественной авиации, создание первых в мире многомоторных воздушных кораблей ”Русский витязь” и ”Илья Муромец”, ставших чродоначальниками всей тяжелой мировой авиации. Воздушные лайнеры Сикорского в 30-е годы первыми в мире соединили континенты. Огромен вклад И.И. Сикорского в развитие мирового вертолетостроения. Книга написана на основе редких архивных материалов, иллюстрирована оригинальными фотографиями и может быть интересна широкому кругу читателей.

Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский 1889-1972 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В целях укрепления кадров на должность начальника центральной метеостанции эскадры Шидловский добился назначения научного сотрудника Пулковской обсерватории М.А. Рыкачева. В свою очередь, организуя эскадренную метеостанцию, Рыкачев добился снабжения ее необходимыми приборами. Для получения ежедневных метеосводок была установлена прямая телеграфная связь с Пулковской обсерваторией. На должность помощника командира эскадры прибыл профессор Инженерной академии известный специалист по авиации В.Ф. Найденов.

Это был тяжелый период, все работали на пределе возможностей. Особенно было трудно Сикорскому. Он оставался единственным летчиком-испытателем новых прибывающих или отремонтированных воздушных кораблей, единственным летчиком-инструктором, который должен был вывозить и тренировать экипажи, единственным главным конструктором, на которого свалилось решение всех текущих проблем.

В качестве оборонительного вооружения вместо упоминаемой ранее орудийно-пулеметной площадки с 37-миллиметровой пушкой Гочкиса, которая не оправдала себя, была устроена стрелковая установка в центроплане верхнего крыла, обеспечивавшая обстрел всей верхней полусферы. Стрелок поднимался на свое место через люк в потолке фюзеляжа. Установка размещалась между лонжеронами центроплана верхнего крыла, нервюры и об-, шивка которого были сняты. Стрелок мог сидеть на бензобаках и стрелять из двух пулеметов, одним вперед и другим назад.' На лонжеронах центроплана устанавливались узлы крепления с втулками-гнездами под штыри шковорней ручных пулеметов ”Льюис” и ”Мадсен”. Имелись также приспособления для стрельбы из окон и дверей. До появления хвостовой стрелковой установки были попытки для защиты самолета от атак снизу и сзади оборудовать "воронье гнездо” – площадку, опускавшуюся из фюзеляжа на тросах с помощью лебедки вместе с лежащим на ней стрелком с пулеметом.

Бомбовое вооружение ”Муромцев” тоже пришлось создавать заново. Опыта ведь никакого не было, все делалось впервые. Большие габариты кабины позволяли размещать бомбы в фюзеляже на внутренней подвеске, что, в отличие от внешней подвески, не ухудшало аэродинамику самолета. Первые ”Муромцы” серии В с двигателями ”Аргус” могли брать на борт до 500 кг бомб от 4 до 33 кг каждая. Осенью же 1915 г. на ”Муромце” с первыми отечественными авиационными двигателями РБЗ-6 (Руссо-Балт) впервые в мире была поднята 25-пудовая учебная бомба (410 кг). Ни один самолет в мире не мог этого сделать.

При внутренней подвеске бомбы вначале размещались вертикально вдоль бортов непосредственно за сидением летчика. Позднее стали делать шкафы-кассеты с горизонтальной подвеской. Бомбы могли сбрасываться поодиночке или же залпом. Сбрасывание производилось вначале вручную, а с 1916 г. – с помощью электросбрасывателя, сконструированного и примененного также впервые в мире.

Вначале экипажи ”Муромцев” отлично использовали простейшие прицельные приспособления, делая по нескольку заходов на цель. С появлением у противника в значительном количестве зенитной артиллерии и активизации истребительной авиации возникла необходимость обрабатывать цель с первого захода без пристрелочных поправок и с любого направления, а не только в плоскости ветра. Работа А.Н. Журавченко в сотрудничестве с другими специалистами и в том числе с очень активным рационализатором командиром корабля Г. В. Алехновичем дала новое направление делу прицельного бомбометания и подняла его на высокую по тому времени ступень. Был изобретен ”ветрочет” – треугольник учета бокового ветра. Все последующие теории прицельного бомбометания и все приборы для этой цели независимо от их конструкции и сложности в той или иной мере базируются на принципах, разработанных А.Н. Журавченко.

Несмотря на все материальные и организационные трудности, несмотря на упорное противодействие многих неверующих в успешное применение новой отечественной техники, М. В. Шидловскому удалось наладить эффективную работу всех звеньев эскадры.

В начале февраля 1915 г. несколько кораблей было готово к ведению боевых действий. 15 февраля 1915 г. ”Илья Муромец” под командованием капитана Горшкова сделал первый успешный боевой вылет, сбросив на вражеские позиции 270 кг бомб. За первым полетом последовали другие. ”Муромцы” успешно бомбили железнодорожные узлы и скопления живой силы и техники противника, проводили глубинную разведку в тылу, штурмовали колонны войск на марше, обстреливали из пулеметов расчеты артиллерийских орудий. Оборонительное вооружение позволяло успешно отражать атаки немецких истребителей, а установка впоследствии хвостовой стрелковой точки сделала ”Муромцы” настоящими ”летающими крепостями”.

В вылетах на бомбежку получали хорошие результаты. Характер ведения войны на русско-германском фронте со значительными перемещениями войск и с ограниченным количеством дорог делал важным бомбардировку железнодорожных станций и мостов. Одной из таких успешных операций была бомбежка 5 июня 1915 г. станции Пржеворск. Командир корабля капитан И.С. Башко обнаружил состав с вооружением. Бомбы с ”Муромца” точно поразили цель. Начали рваться снаряды, которых, как донесла разведка, было более 35 тысяч. Станционные постройки и пути были разрушены.

Успешные действия ”Муромцев” привлекли к ним особое внимание немецких истребителей. Когда корабли стали возвращаться с массой пробоин, штаб эскадры забеспокоился. Срочно раздобыли немецкие и австрийские авиационные пулеметы и ими обстреливали снятые с ”Муромцев” топливные баки: по результатам испытаний были приняты соответствующие меры, которые повысили живучесть воздушных кораблей – баки стали протектироваться и защищаться броней.

Сикорский был, вероятно^ единственным в мире главным конструктором, который много времени проводил не в конструкторском бюро вдали от фронта, а в самой гуще событий. Он получал информацию о поведении своего детища в боевой обстановке из первых рук, от только что вернувшихся экипажей.

Это давало возможность немедленно вносить необходимые конструктивные изменения, что сразу повышало эффективность применения воздушных кораблей.

С учетом боевоего опыта в процессе строительства кораблей на РБВЗ продолжалось совершенствование их конструкции. В конце декабря 1915 г. начался выпуск ”Муромцев” серии Г (С-24), которые отличались от серии В несколько большими размерами и особенно хордой верхнего крыла (3,2 м) и нижнего (2,6 м). Экипаж – 6 человек. Вес самолета без двигателей стал 2800 кг. Из-за нехватки силовых установок на самолет ставились различные двигатели в нескольких комбинациях, поэтому серия Г имела еще и ряд подсерий. Например, С-25 имел одновременно двигатели ”Рено” и РБЗ-6.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: