Бернар Вербер - Энциклопедия абсолютного и относительного знания

- Название:Энциклопедия абсолютного и относительного знания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция (5)

- Год:2020

- ISBN:978-5-04-105112-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бернар Вербер - Энциклопедия абсолютного и относительного знания краткое содержание

Невероятная книга, в которой специально для поклонников Бернара Вербера собрано все самое странное и удивительное – знания и факты, которых не найти ни в одной энциклопедии, кроме этой.

Энциклопедия абсолютного и относительного знания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Более десяти столетий дельфийский храм, невзирая на бесконечные разорения (найти его «спрятанное сокровище» мечтали многие разбойники), служил центром предсказаний будущего.

Прекратится это в IV веке, с запретом императора Феодосия I культа Аполлона. Пифия предрекла это в своем последнем предсказании: «Прекрасное здание лишится шалаша и пророческого лавра, онемеет источник, смолкнет говорящая волна».

CLXXXVI

Прометей

Его имя означает «думающий заранее». Прометей был одним из семи сыновей титана Япета. Вместе с братьями-титанами он сражался с Зевсом, когда тот учреждал свое владычество на Олимпе. После победы Зевса побежденные титаны понесли суровую кару. Но Прометей и его брат Эпиметей («думающий потом») успели перейти на сторону победителя, избегли кары и были приняты в круг божеств.

Прометей сдружился с Афиной, та учила его архитектуре, астрономии, счету, медицине, мореплаванию, кузнечному ремеслу.

Тайком Прометей готовил месть Зевсу. Из глины и воды (слёз, пролитых над убитыми братьями) он сотворил первого человека, которого оживила своим божественным дыханием Афина.

Так появилось новое человечество железного века (следующего после золотого, серебряного, бронзового веков). Но однажды в споре между богами и людьми из-за священного быка Прометей схитрил, подыграв людям.

Узнав о его мошенничестве, Зевс задумал лишить людей огня. «Раз они считают себя такими ловкими, пусть едят мясо сырым!» – решил он. Но Прометей не желал людям такой печальной судьбы. При сообщничестве Афины он зажег факел от огненной колесницы Гелиоса, бога солнца. Спрятав уголек в стебле дикого укропа, он доставил этот божественный огонь людям. Гневу Зевса не было предела. Люди не могли обладать огнем без его дозволения! Зевс решил покарать Прометея. Он приковал его обнаженным к высочайшей вершине Кавказских гор, и каждый день гриф клевал его печень, снова выраставшую за ночь. И все же Прометей до конца отказывался покориться Зевсу, которого считал тираном Олимпа.

CLXXXVII

Спартак

В 73 г. до н. э. в школе гладиаторов в Капуе вспыхивает мятеж. Предводителем мятежников был фракиец по имени Спартак. Спартаку и еще семидесяти гладиаторам удалось бежать. Напав на повозку с оружием, они образовали боевой отряд. Подойдя к Неаполю, они получили подкрепление – тысячи рабов. Рим выставляет против них ополчение, но гладиаторы неожиданно оказывают упорное сопротивление и обращают римлян в бегство.

Несмотря на это военачальники отказываются посылать на бой с рабами армию, считая их недостойными противниками для настоящих солдат.

К декабрю 73 г. до н. э. войско Спартака насчитывает уже 70 тысяч вооруженных людей, наступающих по всем правилам под его флагом. Двигаясь на север Италии, они к марту 72 г. до н. э. достигают равнины По. Рим наконец-то высылает армию, но поздно. Под командованием Спартака, оказавшегося тонким стратегом, гладиаторы и рабы наносят поражение легионам консула Гелия, потом консула Лентула, потом проконсула Кассия.

После этих побед Спартак решает идти на Рим. Жители столицы трепещут, богатейший сенатор Красс решает сам повести армию против Спартака. Он теснит его войска до оконечности Регийского полуострова, который перегораживает 55-километровым рвом. В январе 71 г. до н. э. армии Спартака удается прорвать блокаду. В долгом сражении победу одерживает Красс.

Во избежание новых мятежей рабов и гладиаторов все 6 тысяч пленных распнут на 195-километровой дороге между Римом и Капуей.

CLXXXVIII

Индоевропейцы

С XVIII века многие лингвисты, особенно нидерландские, обращают внимание на близость между латынью, греческим, персидским языками и языками современной Европы. Общей точкой они сочли скифов. В конце XVIII в. Уильям Джонс, английский чиновник, работавший в Индии, и страстный любитель филологии, открывает связь между этими языками и санскритом, священным языком индийцев. Его работу продолжает другой англичанин, Томас Янг, изобретший в 1813 г. термин «индоевропеец» и выдвинувший гипотезу о едином народе, волнами покорявшем соседей и таким способом распространявшем свой язык.

Этим термином воспользовались немцы Фридрих фон Шлегель и Франц Бопп, увидевшие сходства между персидским языком, афгани, бенгальским, латынью, греческим, хеттским, староирландским, готским, староболгарским и старопрусским. Далее исследователи попытались восстановить историю пресловутых индоевропейских завоевателей. Как представляется, первоначальное «индоевропейское» племя жило на севере Турции. Это был народ, жестко разделенный на касты. Он одомашнил лошадь, изобрел боевые колесницы и научился плавить железо. Так он приобрел превосходство над своими противниками, использовавшими лошадей только для перевозки продовольствия и знавшими только медь и бронзу.

У индоевропейцев был культ войны. Он помог им покорить и поглотить соседние народы: хеттов, тохаров, ликийцев, лидийцев, фригийцев, фракийцев (к концу Античности эти народы полностью исчезли). Затем они захватили земли иранцев, греков, римлян, албанцев, армян, славян, балтов, германцев, кельтов, саксов.

Этого индоевропейского вторжения избегли только некоторые народы, сохранившие языки предков, в частности, финны, эстонцы и баски.

В наше время примерно 2,5 миллиарда человек, почти половина человечества, говорят на языках «индоевропейского» происхождения.

CLXXXIX

Иудео-финикийцы

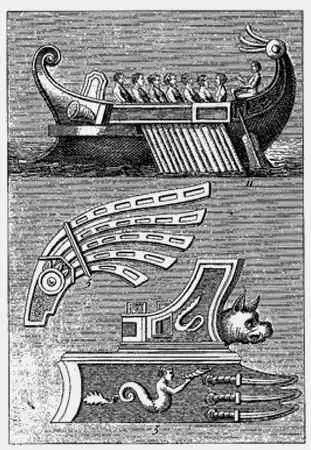

Вторым великим языковым течением было иудео-финикийское. Владея парусом, картами, компасами, умея строить корабли, эти народы сумели обогнуть Африку и добраться со своими факториями до Шотландии. Приплывая и встречая аборигенов, они предлагали обмен знаниями и сырьем.

Поскольку первой их обменной монетой была медная, красного цвета, они называли себя «эдомитами», от древнееврейского «эдом», красный; греки перевели это как «феникос», красные. Отсюда Красное море на юге Израиля, откуда выходили иудео-финикийские суда, направлявшиеся в соседние страны.

Их язык был прост: он состоял из шестидесяти корневых трехбуквенных слов, которые, усложняясь, передавали смысл множества других понятий. Но 60 слов было достаточно для успешного диалога с представителями других племен на их пути.

Иудео-финикийцы проложили «медный» и «чайный» пути, они плавали по всему Средиземному морю, зная течения у греческих, римских, африканских берегов. Они проложили также «оловянный путь», благодаря чему следы древнееврейского языка остались в Бретани и Шотландии, а также в Мали и в Зимбабве. Само слово «Британия» происходит от древнееврейского «брит», «союз», Кадис – от «кадеш», «священный». Финикийцы положили начало берберской цивилизации («бер-абер» означает на древнееврейском «сын морского народа»). Кабилия происходит от «кабала» («традиция»). Фивы, Милет, Кносс (от древнееврейского «кнессет», «место собраний»), Утика, Марсель, Сиракузы, Астрахань на Каспийском море и Лондон – все это изначально были финикийские фактории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: