Алексей Данилов - Популярная аэрономия

- Название:Популярная аэрономия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1979

- ISBN:5-286-00171-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Данилов - Популярная аэрономия краткое содержание

Книга рассчитана на специалистов в области метеорологии, физики ионосферы и распространения радиоволн, солнечно-земной физики, физики ионно-атомных столкновений, аспирантов и студентов вузов.

Популярная аэрономия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

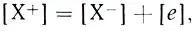

Формула положительно и отрицательно заряженных частиц в единице объема

Формула положительно и отрицательно заряженных частиц в единице объема

мы можем полагать выше hр [Х+]≈[е] и ниже hр [X+]≈[X-].

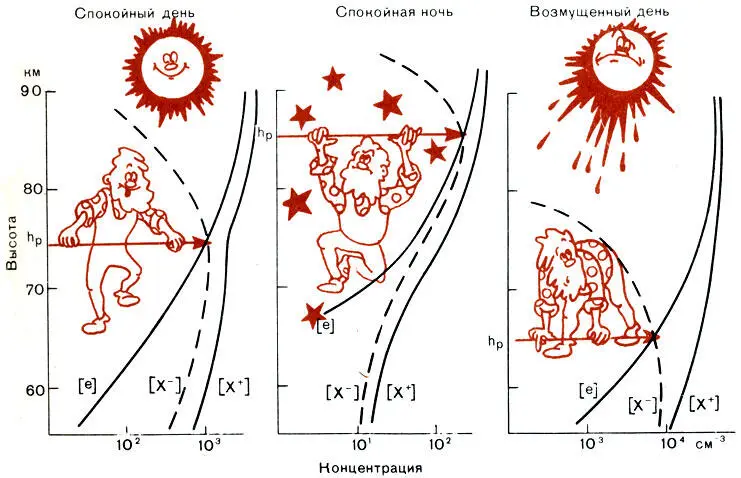

Рисунок дает пример распределения заряженных частиц в области D для нормального спокойного дня и двух крайних случаев - спокойной ночи и возмущенного дня. Иллюстрируя все сказанное об изменении соотношения между [е] и [Х-], рисунок дает в то же время представление о том, как сильно могут изменяться абсолютные концентрации всех заряженных частиц и прежде всего интересующей нас электронной концентрации.

На самом деле изменчивость электронной концентрации в области D очень велика. Несмотря на технические трудности измерения этой концентрации, известно уже несколько типов вариаций [е] в зависимости от разных геофизических параметров. Чтобы не усложнять наш рассказ, мы не будем останавливаться на этих регулярных вариациях, но посвятим несколько фраз аномальным (возмущенным) условиям в области D.

Больше всего нас будут интересовать три типа возмущений: солнечные вспышки, явления поглощения в полярной шапке и так называемая зимняя аномалия.

Изменчивость электронной концентрации в области D

Изменчивость электронной концентрации в области D

Первый тип возмущения состоит в резком увеличении концентрации заряженных частиц в области D (иногда в 100 раз и более) непосредственно после вспышки на Солнце. Вызывается такое возмущение, совершенно очевидно, рентгеновским излучением вспышки, которое обычно бывает в сотни и тысячи раз сильнее излучения спокойного Солнца.

Второй тип возмущения также связан с солнечными вспышками, но более косвенным образом. Оно вызывается протонами с энергиями в десятки миллионов электронвольт, вторгающимися в высокоширотную область земной атмосферы (выше примерно 70-й геомагнитной широты - это и есть область полярной шапки) после вспышки на Солнце.

Третий тип возмущения - зимняя аномалия поглощения - состоит, как было установлено относительно недавно, также в довольно сильном увеличении концентрации заряженных частиц на высотах области D. Это увеличение может происходить в 5 - 10 раз, и вызывается оно... Вот, правда, чем оно вызывается, пока достоверно неизвестно. Отмечают лишь, что во время появления зимней аномалии наблюдаются, как правило, различные явления в нижележащих слоях нейтральной атмосферы: стратосферные потепления, смена режимов циркуляции и т. д.

Все три типа возмущений очень характерны для области Z), и их изучение уже дало, как мы увидим в главе 5, много ценного для физики нижней ионосферы. Что касается ионного состава области D, то измерения этого состава еще настолько малочисленны и уникальны, что о них пойдет отдельный подробный разговор. Здесь для общности отметим лишь, что вопрос с химическим отождествлением отрицательных ионов все еще остается открытым, хотя несколько первых измерений их состава и было сделано. С положительными ионами дело обстоит несколько лучше: мы знаем, что в области D наблюдаются в основном положительные ионы-связки (Н3O+, Н5O+, NO+×H2O и т. д.) и обычные ионы NO+ и O2+. Соотношение между этими двумя типами ионов сильно меняется в зависимости от условий, что дает нам ключ к пониманию физики ряда процессов (см. главу 5). Заканчивая рассказ о структуре области D, остается добавить, что в ней всегда, по современным представлениям, температура электронов равна температуре нейтральных частиц.

Переходя теперь к вышележащим областям ионосферы, мы имеем одно несомненное преимущество. Нам больше не 'нужно беспокоиться о распределении разных заряженных частиц (как это было в области D). Все, что нас интересует, это профиль электронной концентрации, ибо он выше 90 км всегда тождествен профилю суммарной концентрации положительных ионов.

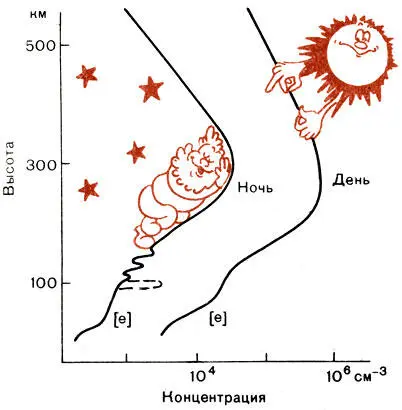

На рисунке схематически показаны два таких профиля - для дневных и ночных условий. Если мы будем двигаться вверх от высоты 90 км вдоль дневного профиля, величина [е] будет довольно быстро (иногда на порядок величины) возрастать до высоты примерно ПО км, где темп увеличения [е] с высотой резко замедляется. Эта точка перегиба на профиле электронной концентрации и фиксируется на ионограммах как дневной слой Е. Концентрация электронов здесь обычно составляет (3÷-:10) 104 см-3.

Двигаясь дальше вверх, мы наблюдаем постепенное увеличение [е] вплоть до максимума области F2, где [е] обычно составляет около 106 см-3. Где-то в области высот 180 - 200 км темп изменения электронной концентрации меняется: относительно слабое возрастание [е] между областями Е и F (130 - 180км) сменяется более быстрым ростом в основании области F2 (более 200 км). Если это изменение темпа выражено достаточно хорошо, соответствующая точка перегиба проявляется на монограмме, и мы говорим, что появился слой F1.

Изменчивость электронной концентрации

Изменчивость электронной концентрации

Ночью картина несколько отлична. Концентрация в максимуме области Е оказывается в 10 - 100 раз меньше, чем днем. Уменьшение [е] между областями Е и F1 происходит еще сильнее, поэтому ночью иногда максимум области Е может выглядеть как реальный слой с падением [е] выше и ниже максимума. На профиле [е] на высотах 100 - 170 км появляется сильная изрезанность, причем перепады концентрации между соседними максимумами и минимумами могут достигать фактора 3 - 4. Иногда (особенно часто это случается в ночное время) в области Е может появляться узкий (с полушириной порядка нескольких километров) слой электронной концентрации (на нашем рисунке он показан пунктиром) с максимальной величиной [е], в 3 - 5 и даже в 10 раз превышающей концентрацию на соседних высотах. Это так называемый спорадический слой Е, обычно обозначаемый как Еs. Он хорошо виден на монограммах вертикального зондирования ионосферы.

Изрезанность ночного профиля электронной концентрации в области высот 100 - 170 км и появление спорадического слоя Es говорят (как увидим в главе 4) о сильном влиянии динамических процессов на ночную ионосферу.

В области F2, как видно на рисунке, концентрация электронов также сильно уменьшается ночью, при этом повышается и высота максимума [е].

Намереваясь двинуться, в нашем рассказе о профиле [е], дальше вверх, выше максимума области F2, мы неизбежно наталкиваемся на вопрос: а до каких пор дальше? Где верхняя граница ионосферы?

Вопрос этот не имеет общепринятого решения. В качестве верхней границы ионосферы рассматривают иногда высоту, где сравниваются концентрации ионов кислорода и водорода. Это происходит в зависимости от условий на высотах 600 - 1000 км. Область, лежащую выше, называют тогда протоносферой. Иногда границей ионосферы считают область, где столкновения между частицами становятся несущественными и ионы и электроны начинают "жить" по законам бесстолкновительной плазмы. В этом случае ионосфера переходит прямо в плазмосферу. Наконец, иногда, чисто условно, в качестве верхней границы ионосферы берут высоту (≈1000 км), где сравниваются концентрации нейтральных и заряженных частиц. Тот факт, что вопрос о верхней границе ионосферы окончательно не решен, является лучшим доказательством того, что он и не очень важен и носит скорее терминологический характер. Говоря "ионосфера", все обычно имеют в виду ту область верхней атмосферы, которая наиболее важна для практических целей, т. е. оказывает наибольшее влияние на распространение радиоволн. Это высоты от 50 до 400 - 500 км. Именно этим интервалом высот ограничим свое рассмотрение и мы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: