Алексей Данилов - Популярная аэрономия

- Название:Популярная аэрономия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1979

- ISBN:5-286-00171-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Данилов - Популярная аэрономия краткое содержание

Книга рассчитана на специалистов в области метеорологии, физики ионосферы и распространения радиоволн, солнечно-земной физики, физики ионно-атомных столкновений, аспирантов и студентов вузов.

Популярная аэрономия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы не будем сейчас говорить о том, почему важно знать ответы на эти вопросы. Отметим лишь, резюмируя положение дел с диссоциативной рекомбинацией, что основными сведениями об этом процессе, необходимыми для анализа всего цикла процессов ионизация - рекомбинация, мы располагаем, ну а отсутствие данных о возбуждении продуктов - атомов азота и кислорода - порождает свои проблемы в другой области: в физике малых составляющих и возбужденных частиц, о которых мы поговорим позже.

Выражение "ионно-молекулярные реакции" стали употреблять в аэрономии около 10 лет назад. До того использовали термины вроде "перезарядка", "перенос зарядов", которые и сейчас изредка встречаются в литературе.

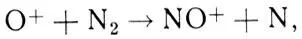

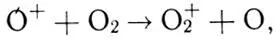

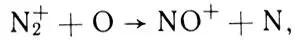

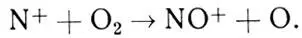

Что же стоит за выражением "ионно-молекулярные реакции"? Эти реакции объединяют несколько типов процессов. Не вдаваясь в детали химической кинетики, приведем характерные примеры в виде тех реакций, которые понадобятся нам в дальнейшем:

Формула 16

Формула 16

Формула 17

Формула 17

Формула 18

Формула 18

Формула 19

Формула 19

Несмотря на заметные различия, у этих реакций много общих черт. В каждой реакции участвуют заряженная (положительный ион) и нейтральная частицы и получаются заряженная и нейтральная частицы. Значит, ни образования, ни исчезновения зарядов не происходит. Происходит их перераспределение. В этом отличие ионно-молекулярных реакций от процессов ионизации, где заряженные частицы образуются, и от рекомбинационных процессов, где они гибнут.

Вторая важная особенность ионно-молекулярных реакций состоит в том, что слева всегда стоит ион с большим потенциалом ионизации, чем справа. Это необходимо для того, чтобы реакция не требовала дополнительной энергии, т. е. была, как говорят, экзотермической. Если же это условие нарушить, то мы получим реакцию, которая для своего протекания требует подпитки энергии извне, т. е. является эндотермической. Такие процессы, как правило, идут медленно и большой роли в аэрономии не играют. Требование экзотермичности приводит к тому, что в аэрономических ионно-молекулярных реакциях чаще всего образуются ионы N0+ и O2+, редко - ионы О+ и никогда не образуются ионы N2+.

Стоит обратить внимание еще на одну характерную деталь. Из четырех процессов, которые мы выбрали для примера, два содержат в правой части атомы азота, а в левой - молекулы N2. Значит, ионно-молекулярные реакции кроме перераспределения ионов могут приводить и к диссоциации молекул (скажем, N2) на атомы. Для кислорода это почти несущественно, а вот для образования атомного азота... Но об этом мы поговорим в одной из следующих глав.

Нас, как всегда, в первую очередь интересует эффективность данного типа процессов, т. е. константы скорости ионно-молекулярных реакций. Нужно отметить, что разброс значений у для различных ионосферных реакций гораздо больше, чем разброс значений α*. Как мы только что видели, для константы диссоциативной рекомбинации при 300 К разница между быстро рекомбинирующим ионом окиси азота и медленно рекомбинирующим ионом N^ относительно невелика - два с небольшим раза. А в случае ионно-молекулярных реакций диапазон у при комнатной температуре достигает двух порядков величины - от 10-12 см3×с-1 до 10-10cм3×c-1.

Но важно, конечно, не это, а то, знаем ли мы эти константы достаточно надежно, чтобы использовать их для аэрономических расчетов? В целом на этот вопрос сегодня следует ответить утвердительно. После многих лет поисков, споров и ошибок мы знаем сейчас величины γ для основных ионно-молекулярных реакций и их зависимость от температуры. Как ионно-молекулярные реакции вписываются в общий цикл процессов, мы увидим в следующем параграфе, а сейчас расскажем о проблеме, показывающей, насколько сложны вопросы, связанные с ионно-молекулярными реакциями.

Есть такое понятие - "колебательная температура", или "температура колебательного возбуждения". Дело в том, что практически при любой температуре газа часть молекул этого газа будет находиться в состоянии колебательного возбуждения. С ростом температуры количество колебательно возбужденных молекул быстро растет. Однако возможна ситуация, когда температура газа не меняется, а количество (процент) колебательно возбужденных частиц растет (скажем, за счет фотохимических процессов). В этом случае рост числа возбужденных частиц можно приписать росту некоторой эффективной температуры - температуры колебательного возбуждения Тк. В самом простом случае Тк просто равна обычной (кинетической) температуре газа Тн. В остальных случаях (при наличии дополнительных источников возбуждения) Тк больше, чем Т н.

Группой американских исследователей под руководством Фергюсона, заложивших основы наших сегодняшних представлений о величинах γ, в 1969 году был получен неожиданный результат.

Колебательная температура

Колебательная температура

Оказалось, что константа самой важной ионосферной ионно-молекулярной реакции (16) зависит от колебательной температуры участвующих в ней молекул азота. Причем не просто зависит, а очень сильно зависит. При изменении Тк от 300 до 1000 К константа γ16 возрастала в 100 (!) раз.

Этот факт получил огромный резонанс среди специалистов по аэрономии. Возник вопрос о пересмотре чуть ли не всей схемы ионизационно-рекомбинационных преобразований в ионосфере. Однако до этого дело пока не дошло. При внимательном подходе выяснилось, что такой драматический эффект получается, когда сам газ остается холодным, при комнатной температуре. А при температуре, скажем, 1000 К увеличение колебательной температуры уже не ведет к росту γ16 более чем в 2 раза. А поскольку нас в ионосфере интересуют как раз температуры Тн в 1000 К и выше, эффект колебательного возбуждения не должен как будто играть такой страшной роли, как показалось сначала.

Однако проблема не снята с повестки дня. Дело в том, что для объяснения ряда эффектов в области F2 ионосферы требуется предполагать зависимость константы реакции (16) от условий. Но от каких? Все от той же колебательной температуры азота? Или, может быть, как предложили недавно, от электронной температуры, которая сильно меняется на высотах максимума F2? Ответ еще предстоит найти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: