Альманах «Знак вопроса» - ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02

- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002681-

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альманах «Знак вопроса» - ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02 краткое содержание

5

empty-line

7 cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/55/663155/i_001.png

ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несколько позднее память начали сравнивать с «записной книжкой» и «волшебным блокнотом». Но с чем бы ее ни сравнивали, первоначально в высказываниях специалистов чаще всего присутствовала аналогия с оставлением отпечатков на воске. В частности, авторы гипотезы механизмов запоминания воспринятой мозгом информации полагали, что механизмы функционируют по принципу устройства «волшебного блокнота». Каждый лист такого блокнота состоит из воскоподобного вещества, которое сверху покрыто светлым целлулоидом. Между ним и воскоподобной пластинкой расположен полупрозрачный листок тонкой вощеной бумаги. На листах «волшебного блокнота» можно осуществлять запись заостренной палочкой, если производить ею определенные нажатия на целлулоид. Целлулоид, в свою очередь, окажет давление на тонкий вощеный листок, который прилипнет к воскообразной пластинке и отпечатает на ней процесс написания слов или букв. При этом, приподнимая быстро или медленно листы целлулоида и вощеной бумаги, можно или стирать оставшиеся следы на восковой пластинке, или оставлять их. В случае, если следы остаются, память у человека хорошая, если же стираются, то память плохая.

С развитием техники, как уже отмечалось, память человека, да и не только человека, но и животных тоже можно, конечно, сравнивать и с магнитофоном, и с электронно-вычислительными машинами. В магнитофоне запись звуковой информации осуществляется на специальной пленке, фотоаппарат на светочувствительной пластинке запечатлевает различные изображения окружающего нас мира, в электронно-вычислительных машинах есть специальные блоки памяти, где хранится вводимая в нее информация. Но все эти аналогии будут выглядеть слишком примитивно по сравнению с той сложностью, которую представляет природа следов памяти.

Удивительно, но представление о памяти как о следовом процессе сохранилось и до наших дней. Конечно, сейчас уже никто не считает, что в душе у человека имеется какая-то восковая пластинка, способная фиксировать все сведения, поступающие в мозг. Взгляды на ее природу в настоящее время коренным образом изменились. И изменились они в первую очередь благодаря развитию многих отраслей знаний, а также благодаря хорошему оснащению лабораторий современной регистрирующей аппаратурой и вычислительной техникой.

Одним из первых, кто решился проанализировать с научных позиций следы памяти в центральной нервной системе — нашем мозгу, были физиологи, точнее электрофизиологи, применившие метод регистрации слабых электрических сигналов нервных клеток. Метод получил название электроэнцефалографии.

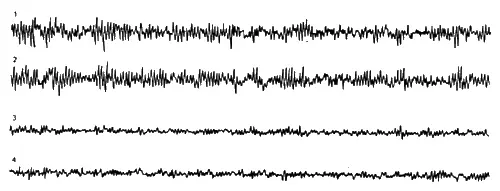

Его сущность заключается в том, что если приложить электроды к поверхности черепа, а затем с помощью проводов соединить их с усилителями биопотенциалов, то представится возможность записать электрическую активность нашего мозга на бумажной ленте в виде непрерывной волнистой линии, время от времени изменяющейся по амплитуде и частоте. Ученые замерили ее характеристики. Частота колебаний электрических потенциалов, так же как и их амплитуда, оказалась изменчивой в широких пределах, и эта изменчивость определенным образом характеризовала состояние человека. Например, если человек находится в спокойном, бодром состоянии, то прибор регистрирует так называемый альфа-ритм с частотой колебаний 8—12 в секунду и амплитудой от 80 до 120 микровольт. Как видно, напряжение электричества мозга крайне незначительно — всего миллионные доли вольта.

Представим дальше, что человек расслабляется все больше и больше, начинает впадать в дремотное состояние. Изменение его состояния моментально отразится на биоритмах головного мозга: частота их уменьшится до 4–7 колебаний в секунду, а амплитуда увеличится до 200–300 микровольт.

А если человек насторожен, испытывает умственное напряжение, например решает какую-либо задачу? Оказывается, в подобных ситуациях мозговые электрические процессы также меняются специфическим образом. Колебания электрической активности мозга при умственной работе начинают увеличиваться по частоте до 25–70 и даже более периодов в секунду и уменьшаться по амплитуде до 25–40 микровольт.

Данные, добытые с помощью электро-энцефалографического метода, казалось, позволяли надеяться, что он станет своеобразным окном, через которое удастся заглянуть в «сейфы» памяти и увидеть, как происходит образование и закрепление следов в нервной системе. Ученые предположили, что электроэнцефалография позволит обнаружить те следы, которые оставляют внешние впечатления в различных образованиях мозга. Они мечтали создать специальные карты, на которых будут изображены следы всех впечатлений, воспринимаемых человеком в течение жизни.

В многочисленных электрофизиологических лабораториях мира ученые с большим энтузиазмом приступили к работе.

Сотни километров лент бумаги исписали экспериментаторы в поисках тех мозговых кладовых, где должны храниться следы памяти. Но «взять приступом» крепость, скрывающую тайны памяти, оказалось не так-то просто. Хотя с помощью метода регистрации электрических процессов исследователям и удалось немало узнать, но этого было крайне недостаточно, чтобы «нарисовать» истинный портрет Мнемозины. Трудность здесь заключается еще и в том, что память по своей природе многолика и весьма изменчива.

В частности, ученым удалось установить, что начальный этап образования следов памяти характеризуется уменьшением амплитуды биопотенциалов мозга и увеличением их частоты. Как только след в нервной системе сформировался, каких-либо видимых изменений электрических реакций мозга зарегистрировать уже не удается. Наглядно проявляемый след в этих случаях как бы исчезает из поля зрения экспериментаторов — исчезают, таким образом, и контуры портрета памяти. Но сама она, как ни странно, еще больше укрепляется, становится более прочной, хоть и не просматриваемой с помощью метода электроэнцефалографии.

Эти факты дали основание ученым выдвинуть гипотезу о существовании двух видов памяти — кратковременной и долговременной, определенным образом отличающихся между собой по своим свойствам. В основе кратковременной памяти, как они полагают, лежит реверберация, или повторное прохождение электрических сигналов, в частоте которых закодирована воспринятая разными анализаторами информация, по замкнутым нервным цепям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: