Альманах «Знак вопроса» - ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02

- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002681-

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альманах «Знак вопроса» - ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02 краткое содержание

5

empty-line

7 cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/55/663155/i_001.png

ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

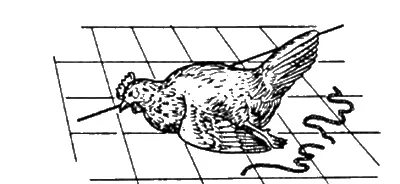

В дальнейшем оказалось, что обездвиженность курицы может вызываться и в том случае, когда ноги ей не связывают и черту на полу перед ее клювом не рисуют. Бывает достаточно резкого движения, переворота в непривычную для нее позу, чтобы у птицы возникала оцепенелость мускулов, характерная для гипнотического состояния. Все, оказывается, гораздо проще, и никакого воображения, тем более у курицы, которая считается одним из самых глупых живых существ, не требуется.

Усиленный интерес к гипнозу человека проявился значительно позднее, чем к гипнозу животных. Потребовалось почти сто с лишним лет, чтобы он начал привлекать пристальное внимание всех слоев общества. Да и как могло быть иначе, если в конце XVIII века австрийский врач Месмер начал демонстрировать введение людей в особое состояние с помощью только взгляда и манипулирования руками.

Первым исследователям гипноза казалось, что гипнотическое состояние очень напоминает сон. Поэтому его и назвали частичным сном, или искусственным. Этот термин употреблялся как в популярной, так и научной литературе вплоть до наших дней. Точнее, до широкого внедрения в научный эксперимент современных электрофизиологических методов анализа процессов, происходящих в головном мозге в различных состояниях человека. С помощью этих методов ученые, в частности, установили, что переход человека от бодрствования ко сну, как мы уже говорили, сопровождается несколькими стадиями. Всего их было выявлено шесть. И для каждой стадии оказались характерными электрические реакции коры головного мозга. Зарегистрированные биоэлектрические ответы мозга на бумажных лентах могли служить для сравнения состояния гипноза и естественного сна.

Это и было сделано экспериментаторами. Но оказалось, что электроэнцефалограммы гипнотического состояния человека не очень похожи на электроэнцефалограммы сна. Их практически нельзя отличить от электроэнцефалограмм бодрствования. В них может проявляться такая же частота и такая же амплитуда биоритмов мозга, как и в состоянии ясного сознания.

Итак, попытка свести гипноз к известному всем нам состоянию сна не увенчалась успехом. Все вдруг стало менее понятно и в то же время более интересно.

После таких временных разочарований внимание ученых снова переключилось на животных, с которых и начал свою нелегкую историю гипноз. На них-то, как полагали ученые (и они в данном случае не ошиблись), можно будет более глубоко изучить механизм гипноза.

Оказалось, что гипноз легко вызывается у уток, гусей, индеек, щеглов, чижей, канареек и др. Но птицы, исторически ставшие классическим объектом для изучения гипноза, как продемонстрировали специальные исследования, в этом мире не одиноки по способности входить в гипнотическое состояние. К настоящему времени известно более пятидесяти различных видов животных, у которых в той или иной степени может вызываться гипноз. К ним относятся такие противоположные виды, как насекомые, ракообразные, рыбы, амфибии, рептилии, низшие млекопитающие и приматы.

Экспериментирование с животными дало основание исследователям утверждать, что гипноз не приобретается в течение жизни, а наследуется от рождения. Было также установлено, что гипнотическая обездвиженность, возникающая в разных условиях, служит своего рода защитной приспособительной реакцией. Кто наблюдал игру кошки с мышкой, тот мог заметить, что кошка нападает на мышку чаще всего в тех случаях, когда мышка начинает шевелиться.

Ну а какую же роль играет гипноз для нас, людей?

Известный психотерапевт профессор В. Е. Рожнов считает, что у человека гипноз есть не что иное, как природная защитная реакция организма от всевозможных жизненных перенапряжений. Умелое пользование этой реакцией позволяет врачу снимать у больных многие истерические состояния. Например, такие, как функциональные параличи, функциональную глухоту и слепоту.

Таким образом, отчетливо видна универсальность биологической значимости гипноза в животном мире.

Изучая гипноз у животных, да и у человека тоже, ученым важно знать не только внешние формы его проявления и его роль в жизни организмов. Особое значение, несомненно, имеет познание внутренних механизмов, лежащих в основе этого интереснейшего явления природы.

Наблюдения за развитием гипноза у животных в разных условиях их пребывания позволили ученым высказать предположение, что в основе его проявления лежит страх. Это предположение в определенной степени было подтверждено лабораторными исследованиями. Например, было показано, что если объект экспериментирования перед вызыванием у него гипноза ударить электрическим током, то длительность и глубина гипноза в значительной степени возрастают. Но не только электрический ток может служить внешним устрашающим агентом, способствующим ускорению и углублению гипноза у животных. У них гипноз может быть быстро вызван внезапным сильным шумом. Кроме того, ученые показали, что некоторые химические вещества, вводимые в организм многим видам животных и вызывающие у них чувство страха, облегчают проявление гипнотической обездвиженности. И наоборот, оказалось, что все процедуры, которые способствуют уменьшению чувства страха у животных, снижают тем самым их способность впадать в гипнотическое состояние.

Этот факт хотя и не вскрывал интимных механизмов гипноза, но он нацеливал исследователей для дальнейшего экспериментирования. Становилось ясно, что необходимо изучать роль конкретных структур головного мозга в развертывании всей картины, характерной для гипнотического состояния.

Первоначально предполагалось, что кора головного мозга, являющаяся одним из молодых и ведущих его образований, имеет основное значение в проявлении гипноза. Однако, как это часто бывает в жизни, такое предположение не подтвердилось опытным путем. А опыты были проведены такие. Крысам во время хирургических операций удаляли кору головного мозга, а затем после выздоровления наблюдали за их способностью впадать в гипнотическое состояние. Оказалось, что бескорковые животные не только не потеряли способности гипнотизироваться, но даже приобрели после операции еще большую чувствительность к подобным процедурам. Аналогичный эффект получался также у крыс, у которых кора больших полушарий временно выключалась с помощью химических веществ. Если при этом вспомнить, что у многих видов животных, таких, например, как насекомые, ракообразные и рептилии (у них кора мозга еще отсутствует), гипноз все же хорошо проявляется, то окончательно станет ясно, что эта часть центральной нервной системы у животных играет в описываемых явлениях не основную роль, а второстепенную.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: