Виталий Бронштэн - Серебристые облака и их наблюдение

- Название:Серебристые облака и их наблюдение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Главная редакция физико-математической литературы

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Бронштэн - Серебристые облака и их наблюдение краткое содержание

Серебристые облака и их наблюдение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что касается крайних значении, то по данным большинства авторов высоты серебристых облаков заключены между 73,5 км и 94,5 км. Такой диапазон высот получен в работе Н. Ауфм-Ордта и его сотрудников, остальные высоты лежат внутри этого диапазона. Исключение составляют измерения М. И. Бурова в 1965 г. (281 измерение), которые лежат в несколько более широком диапазоне: 73,0—96,8 км. Причиной такого разброса высот могут быть как реальные их различия, так и ошибки измерений (или вычислений). Но ошибки измерений, но данным М. И. Бурова, не превосходят ±1 км, следовательно, разброс высот реален.

Более того, есть вполне надежные данные, что диапазон высот серебристых облаков в разные периоды времени изменяется. Так, летом 1958 г. независимые измерения проводили М. И. Буров (в Эстонии) и Г. Витт (в южной Швеции). Первый получил диапазон высот 80,5÷85,0 км, второй 81,1÷85,5 км. Это значит, что условия для образования серебристых облаков в это время и в данном регионе реализовались именно в таком узком интервале высот. Напротив, в 1964–1965 гг., как показывают независимые измерения М. И. Бурова, с одной стороны, и М. А. Дирикиса с сотрудниками, с другой, диапазон высот серебристых облаков был весьма широк: от 73 до 97 км. Обе группы наблюдали в одном регионе: в Эстонии и в Латвии.

Как измерения высот, так и замедленная киносъемка серебристых облаков, осуществленная впервые Н. И. Гришиным, показали, что наблюдаются случаи появления двух слоев серебристых облаков, один над другим, порой имеющих различные направления и скорости движения.

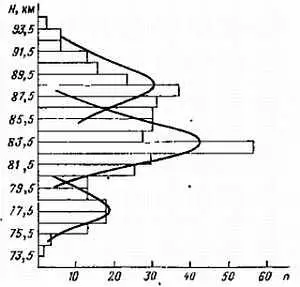

На рис. 6 показано распределение серебристых облаков по высоте на основании 695 измерений, выполненных О. Иессе, К. Штермером, М. И. Буровым, М. А. Дирикисом, С. В. и Ю. Л. Францманами в 1887–1964 гг. На рис. 7 показано такое же распределение по 420 измерениям Н. Ауфм-Ордта и его коллег в 1967–1974 гг. Обе диаграммы показывают резкий максимум распределения на высоте 83 км, но наблюдения ученых из ГДР дают более пологий ход и вторичный максимум на высоте 88 км. Намечается также более слабый третий максимум на высоте около 77 км.

Рис. 6. Распределение серебристых облаков по высоте по данным 695 измерений за 1687–1961 гг.

Рис. 7. Распределение серебристых облаков по высоте по 420 измерениям Н. Ауфы-Ордтаи др. за 1967–1974 гг.

Серебристые облака являются удобным средством изучения скоростей и характера атмосферных, течений на высотах 75–90 км. Еще О. Иессе в конце 80-х годов прошлого века обнаружил, что скорости движения серебристых облаков весьма велики: от 40 до 177 м/с. Последующие измерения подтвердили это заключение. М. И. Буров по измерениям 1964–1965 гг. нашел более широкий диапазон наблюдаемых скоростей: 17÷262 м/с. По 178 определениям за 1885–1965 гг. мы в 1970 г. получили среднее значение скорости 65 м/с. Американский исследователь Б. Фогль по 97 определениям за те же годы определил средний азимут перемещения серебристых облаков 240°, считая отточки севера к востоку (такой азимут называется геодезическим, в отличие от астрономического азимута, считаемого от юга к западу; оба азимута отличаются на 180°). Таким образом, преимущественное направление воздушных течений на уровне мезопаузы — с северо-востока на юго-запад.

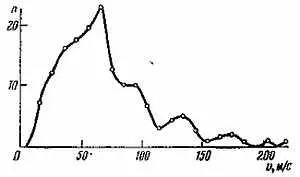

Распределение скоростей серебристых облаков показано на рис. 8. Отчетливо виден максимум значения скорости 60 м/с и несколько слабых вторичных максимумов на больших скоростях.

Рис. 8. Распределение скоростей серебристых облаков (по В. А. Бронштэнуи Н. И. Гришину).

Ряд исследователей обратили внимание на то, что в течение одной и той же ночи направление движений серебристых облаков меняется. Каких-либо общих закономерностей этих изменений пока не обнаружено, в разные ночи наблюдается различная картина.

В 1938 г. Г. О. Затейщиков и В. А. Бронштэн обнаружили по измерениям фотографий циклонические движения в серебристых облаках с радиусом завихрения 20–70 км. Эти результаты были позднее подтверждены методом замедленной киносъемки серебристых облаков.

Помимо горизонтальных движений, в полях серебристых облаков наблюдаются и вертикальные движении. Согласно измерениям М. И. Бурова, а также М. А. Дирикиса с сотрудниками, средняя скорость вертикальных движений 10 м/с, причем восходящие и нисходящие движения встречаются одинаково часто.

Однако, помимо описанных здесь реальных движений серебристых облаков, в них наблюдаются еще кажущиеся волновые движения, связанные не с перемещением частиц, а с перемещением волн плотности в облачных полях. Для того чтобы познакомиться с этими явлениями, нам нужно рассмотрев морфологию серебристых облаков, изучить их структуру. Эти вопросы будут изложены в следующем параграфе.

§ 4. Морфология и структура серебристых облаков

Существует много различных структурных форм серебристых облаков. В 1955 г. Н. И. Гришин предложил морфологическую классификацию этих форм, которая в дальнейшем была положена в основу международной классификации. Ниже мы приводим ее по книге В. А. Бронштэна и Н. И. Гришина «Серебристые облака» (М.: Наука, 1970).

Тип I. Флер. Флер — однородная или неоднородная пелена — наиболее простая форма серебристых облаков. Отдельно, без наличия других форм, флер может заметить только опытный наблюдатель по тонким признакам свечения отдельных участков фона сумеречного неба. Заполняя пространство между деталями других типов, флер отличается своим туманообразным строением и снежно-белым с голубоватым оттенком мерцающим сиянием. Флер нередко предшествует (за полчаса-час) появлению других форм серебристых облаков с более развитой структурой. Порою можно наблюдать, как гребешки и другие детали появляются как бы в разрывах флера и просвечивают сквозь него (рис. 9).

Рис. 9. Флер и системы гребешков в серебристых облаках 10–11 июля 1951 г. Фотография повернута на 180° (фото Н . И. Гришина).

Тип II. Полосы. Группа II-а. Полосы размытые , расположенные группами по нескольку штук, параллельные друг другу или переплетающиеся между собой под небольшим углом. Иногда одна из таких полос наблюдается отдельно. С течением времени полосы мало изменяются по форме. При рассматривании в бинокль контуры их остаются размытыми. Такие размытые малоподвижные полосы часто составляют структуру всего поля или господствуют над другими формами, особенно при небольшой яркости и площади распространения серебристых облаков. Видимые очертания размытых полос, по-видимому, образуются, как и некоторые другие формы, при подходящих условиях из массы флера (рис. 10). В тех случаях, когда эти полосы расположены в направлении на наблюдателя, отмечается явление перспективной радиации этих полос, иначе говоря, они расходятся как бы из некоторой точки, подобной радианту метеорного потока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: