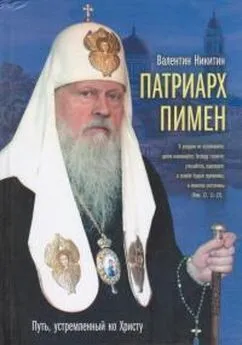

Валентин Никитин - Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу

- Название:Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо. Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-47609-1, 978-5-88017-256-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Никитин - Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу краткое содержание

Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1910 году, когда родился будущий Предстоятель Русской Православной Церкви, население достохвального Богородска насчитывало более 15 тысяч человек, многие из которых были старообрядцами.

Город, весьма скромный по количеству жителей, славился торговлей, кустарным и текстильным производством, в нем было три больницы, десять учебных заведений, две библиотеки, несколько благотворительных учреждений и типография. С XIX века Богородск стал крупным центром текстильной промышленности, здесь находилась знаменитая Глуховская ткацкая фабрика (принадлежавшая Арсению Морозову), бывшая мануфактура, а впоследствии — хлопчатобумажный комбинат.

Механиком на этой фабрике, самом крупном предприятии Богородска в то время, работал Михаил Карпович Извеков (1867–1942) — отец будущего Патриарха Пимена. Родословие его, предположительно, восходит к старинному дворянскому роду Извековых.

«Красиво звучащая фамилия Извековы не из часто встречающихся, но статья о дворянском роде Извековых помещена в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, — отмечает академик Сигурд Оттович Шмидт, председатель Археографической комиссии РАН и Союза краеведов России. — И там же [помещена статья] о писательнице кануна Отечественной войны 1812 года М. Е. Извековой — романистке, одной из зачинательниц так называемой дамской литературы. Это фамилия патриарха советских времен Пимена. Фамилию Извеков избрал главному герою трилогии о России первых десятилетий XX века писатель К. А. Федин [6] Подразумевается трилогия К.А. Федина «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947–1948) и «Костер» (кн. 1-я — «Вторжение», 1961; кн. 2-я — «Час настал», 1965), главный герой которой Кирилл Извеков достойно проходит все испытания, выпавшие на долю многострадального русского народа — революцию и Гражданскую войну, репрессии, Великую Отечественную войну.

. Дворянский род Извековых достаточно древний, но из рядовых в служебном отношении. Из разветвившейся семьи вяземских вотчинников XVI века образовались роды помещиков губерний среднеевропейской части России. Некоторые из них на служебной лестнице достигли высоких чинов и в военной, и в штатской службе, но немало было и невидных чиновников, мелкопоместных землевладельцев и однодворцев. Положили начало Извековы и фамилиям потомственных священнослужителей…» [7] Извеков И.Н., Извеков А.И., Баранов С.Ю. 500 лет на службе России. Дворянский род Извековых от Вяземских вотчинников до наших дней / Предисл. акад. С.О. Шмидт. СПб.: «Наука», 2002. С. 3–9 (цит. с. 3–4; см. также с. 32, 339, 378, 387, 482, 542, 560).

Известно, что в XVI веке Извековы служили при дворе царя Иоанна IV Грозного; в XVII–XVIII веках это, как правило, провинциальные дворяне в различных уездах России — Вяземском, Зубцовском, Ливенском и других. В «Общем гербовнике дворянских родов» Российской империи приведено чернобелое изображение герба рода Извековых и его описание:

«В щите, имеющем золотое поле, изображена выходящая из облаков рука в латах, держащая натянутый лук со стрелою, под которой крестообразно означены: копье, сабля и стрела, остроконечиями вверх обращенные.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною. Намет на щите золотой, подложенный голубым» [8] Извеков И.Н., Извеков А.И., Баранов С.Ю. Цит. соч. С. 22–23-

.

Михаил Карпович Извеков, судя по всему, принадлежал к категории упомянутых выше однодворцев [9] См.: «Российская государственность в терминах. IX — начало XX века». М., 2001. С. 278.

, то есть обедневших дворян, которые на протяжении XVIII–XIX столетий постепенно превращались в крестьян и служилых людей, разночинцев и интеллигентов. Он имел специальное техническое образование (как минимум окончил реальное училище). Однако следует отметить, что его генеалогия изучена явно недостаточно и, начиная с третьего колена по восходящей линии, о его предках достоверных сведений пока не имеется.

«Наши попытки восполнить этот пробел, — пишут современные исследователи, — пока не увенчались успехом. Все запросы в архивные и даже церковные инстанции, а в конечном итоге к тем, кто непосредственно знал и работал с Патриархом, остались без ответа. Нам приходилось даже встречаться с людьми, кто утверждал, что их предки находились в родстве с С.М. Извековым. Однако документально эти заявления подтверждения не получили» [10] Извеков И.Н., Извеков А.И., Баранов С.Ю. Цит. соч. С. 387.

.

Основанная в 1847 году Захаром Саввичем Морозовым (сыном знаменитого промышленника и мецената), Глуховская ткацкая фабрика выпускала ткани, пользовавшиеся широким спросом. Честолюбивые хозяева задумали наладить здесь лучшее в мире ткацкое производство, так что и новое фабричное здание в начале XX века строили по образцовой технологии. Проектировал и руководил строительством архитектор А. В. Кузнецов (1874–1954), ученик знаменитого зодчего Ф. О. Шехтеля. Фабрика, на которой в детстве и отрочестве часто бывал будущий Патриарх, стала одним из первых образцов применения железобетона в строительстве большого масштаба. Это было огромное по площади одноэтажное здание с бетонным перекрытием, сплошь изрезанным «световыми фонарями», что создавало ощущение присутствия дневного света в цехах. Здесь монотонно шумели многочелночные ткацкие станки, производились из пряжи разнообразные ткани; то был сложный технологический процесс, требующий постоянного внимания механика. В обязанности Михаила Карповича входило следить за работой всех механизмов, наблюдать за их эксплуатацией, поддерживать их в исправном состоянии.

Но главной достопримечательностью Богородска был конечно же величественный Богоявленский собор, возвышавшийся в историческом центре на берегу реки Клязьмы [11] Богоявленский собор был в 1930-е годы закрыт и обезображен; восстановлен в конце 80-х гг. XX в.; ныне это действующий храм по адресу: 142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, 16а; тел.; 4-33-71.

.

Собор построили в 1876 году на месте прежнего одноименного храма, более древнего, но быстро обветшавшего. Неоднократным перестройкам подвергалась и его колокольня, возведенная в классическом стиле.

Неподалеку находился пятиглавый храм 2, освященный в 1857 году в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломенским. В центре храма с могучего свода, покоившегося на четырех столпах, спускалось величественное паникадило в виде большого четырехгранного креста. Составленный из разноцветных стекол, крест излучал мягкий матовый свет. На гранях его светились разноцветные лампады. Паникадило было изготовлено под руководством Михаила Карповича Извекова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анастасия Пименова - Путь [СИ]](/books/1082700/anastasiya-pimenova-put-si.webp)