Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Название:Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:978-5-94162-063-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков краткое содержание

Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ордонансгауз, лицевой фасад после перестройки.

В первые же годы управления был перестроен ордонансгауз, касаясь корпуса, выходившего на Николаевскую. Он стал в два раза шире, а во двор, вдоль свободной стороны, стала выходить открытая веранда. Совершенно изменился лицевой фасад, полностью соответствуя стилю классицизма, что видно на рисунке, где показана и каменная ограда с воротами во двор.

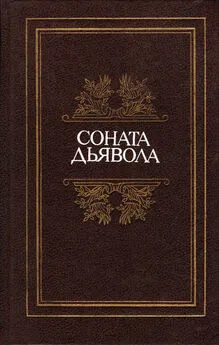

Новый дом обер-коменданта.

Полностью перестроили дом обер-коменданта, который стал каменным и двухэтажным. Лицевой фасад решен центральным слабовыступающим ризалитом, балконом по всей его ширине и венчающей аттиковой стенкой с датой окончания строительства. Ограждение дворовой части было аналогично таковому у ордонансгауза. Последнее, как и общность стиля, придавали этому участку квартала некоторые ансамблевые качества. На рисунке дом показан почти в том же ракурсе, как и прежний деревянный. Далее к северу был одноэтажный, уже упоминавшийся дом Пограничной комиссии, а за ней недавно построенный, ей же принадлежащий двухэтажный дом, каменный, сохранившийся, судя по его плану, до настоящего времени.

На другой стороне главной улицы, лицом на набережную, шла перестройка торца квартала. Комплекс бывшей губернской канцелярии лишился своего первоначального назначения, перейдя в военное ведомство. Военный губернатор П. К. Эссен (1817—1830) занял дом под квартиру, но здание требовало не только ремонта, необходима была и перестройка для его расширения. Начиная с 1827 г. до 1832 г., когда появился проект нового здания, было два проекта расширения здания. Но оба не совсем удовлетворяли потребности.

Новое здание проектировал архитектор Генрих (потом Андрей) Гопиус, который по просьбе военного губернатора П. П. Сухтелена (1830—1833) был прислан президентом Академии художеств А. Н. Олениным. Гопиус уже имел опыт. Строить, однако, не начали, так как вскоре сменился глава. При В. А. Перовском проект был несколько переработан и утвержден им в 1836 г. Строить же стали, разобрав старую постройку и все приготовив в 1839 г., когда 5 мая Государь Император «разсмотреть изволил» проект.

Возведено здание на месте главной постройки и западного Г-образного фахверкового флигеля. Тот, что был с восточной стороны, перестроили: удлинили в северную сторону, поставили мезонин, переложили стену, выходящую на набережную, устроив 5 оконных проемов вместо шести, собранных парами. Дальше на восток построили каретник, конюшню и пр. Так очень небольшой ширины участок перекрыл выход улицы (тогда именовавшейся Почтовой) на набережную.

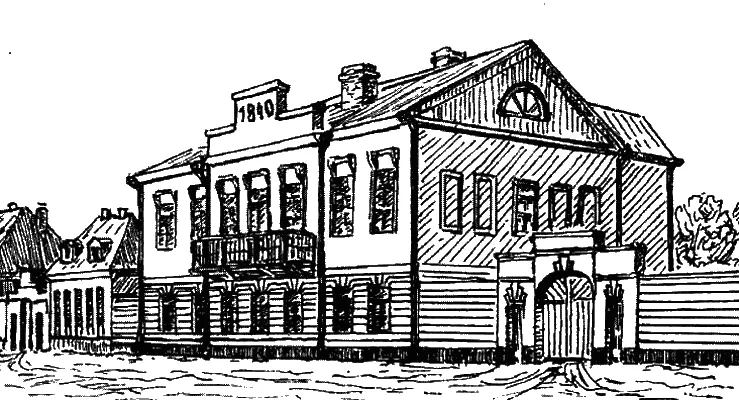

Резиденция военного губернатора, затем генерал-губернатора. Арх. Г. Гопиус.

Новое здание возведено согласно принципам позднего классицизма. Оно сохранилось, но с изменениями, значительно исказившими его облик. Поэтому здесь помещен рисунок, выполненный на основе проектного фасада. В плане постройка была П-образной с выступающим во двор полукругом главной лестничной клетки. Позже, когда в 1880-е гг. здесь поместили Казенную палату, крыло вдоль стороны Николаевской удлинили. Здание двухэтажное, с антресольным этажом, окна которого выходили только во двор. Проемы первого этажа с прямоугольным завершением, а бельэтажа с полуциркульным, которое выделяется архивольтами, соединенными горизонтальными полочками вдоль всего фасада.

Первый этаж рустован, этажи отделены подоконной и междуэтажной тягами. Выделен цоколь с глухими узкими проемами. Середина лицевого фасада выделяется балконом, опирающимся на четыре пилона с картушами. Это выделяет и портал, к которому ведут ступени лестницы, по сторонам же вдоль стен пандусы, позволяющие подъезжать прямо ко входу. Здание венчает антаблемент дорического ордера. Стена же поднимается выше карниза, напоминая с первого взгляда парапет, если не видеть крыши. Среднюю часть фасада завершает аттиковая стенка. Дальше на крыше бельведер. Симметрию нарушает одно — наличие эркера на западном фасаде около угла главного фасада. Первоначально по обеим сторонам проектировались балконы. Судя по фотографиям XIX в. не было лишь картушей на пилонах под балконом.

Почти всё оказалось утраченным в 1930-е — 1950-е годы, остался лишь сам объем, но и его фасады изменились, получив добавление проемов: в антресольном этаже пробили оконные проемы, не обращая внимания на нарушение ритмики фриза, где исчезли в ряде случаев и части триглифов. В бывших хозяйственных постройках тоже не обошлось без изменений. В недавнее время в бывшем конюшенном доме, где в нижнем этаже ещё раньше сделали оконные проемы, совершенно изменили вид мезонина, где вместо пяти оконных проемов сделали три и полностью изменили структуру крыши, повернув ее на 90 градусов, так что фронтон на набережную уже не смотрит.

Знаковой постройкой при В. А. Перовском стало возведение дома Благородного собрания. Авторство проекта вызвало во второй половине XX в. споры и заблуждения, так как не обнаружили графических документов. Считалось, что автор проекта А. П. Брюллов, но в его архивах чертежей не обнаружили. Тогда появилась идея, исходившая из сравнения с другими постройками, что автором является К. А. Тон, хотя в это время он занимался преимущественно строительством церковных зданий. Потом появились в публикации воспоминания генерала И. Ф. Бларамберга, который был близко знаком с В. А. Перовским, присутствовал на открытии здания Благородного собрания. Он четко написал, что автор проекта А. П. Брюллов. Причина поисков, очевидно, в том, что писал свои воспоминания И. Ф. Бларамберг на немецком языке, перевод же появился не очень давно.

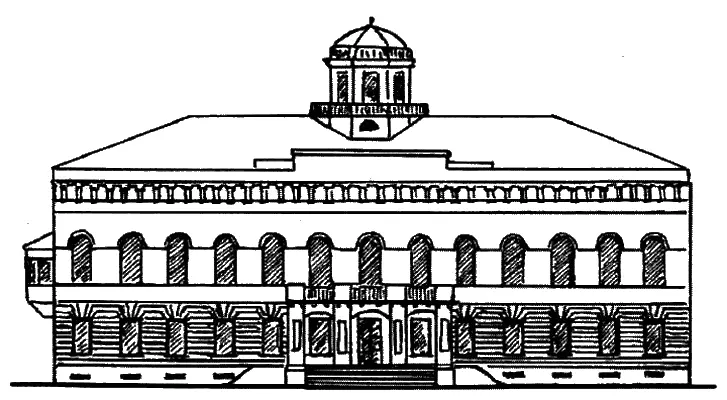

Здание Благородного собрания. Проект арх. А. П. Брюллова.

Здание Благородного собрания построено в стиле позднего классицизма, который называли и стилем Ампир, но затем этот термин остался только там, где есть военная символика. Парадный фасад решен в виде двух сильно выступающих боковых ризалитов, соединенных террасой над цокольным этажом. Это создает атмосферу отдаленности главного фасада и, соответственно, интерьера зала от улицы, окна его уходят куда-то в глубь здания. Этому способствует и отсутствие какого-либо вертикального подразделения обращенных к террасе стен ризалитов. Дворовой или садовый фасад тоже решен в виде двух ризалитов, но здесь между ними выступает полукруглый объем западной стороны гостиной с крыльцом и огибающей его с двух сторон лестницей, что сразу объединяет внутреннее и внешнее пространство, здание как будто раскрывается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: