Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Название:Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:978-5-94162-063-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков краткое содержание

Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Центральную двухоконную часть фасада венчает невысокая аттиковая стенка с полуциркульным полуфронтоном. Ко входам в дом ведут несколько ступенек. Весь декор выполнен в штукатурке, которой покрыто и всё здание. Разрешение на строительство дано в 1877 г [34] ГАОО, там же, ед. хр. 874/30.

.

Несколько похожих построек, включая и одноэтажные на высоком цоколе, появились в городе в те же годы. В связи с увеличением населения возникла необходимость и в увеличении количества бань. Так, в 1876 г. купец А. Ф. Грен получил разрешение на постройку торговой бани — деревянной «с каменными постройками и брандмауерами». Построена баня на южной стороне Чернореченской улицы к западу от Актюбинской (тогда Жирковской) улицы. Г-образное в плане здание выходило на обе улицы, основное — на Чернореченскую. Центральная часть, где был вход, значительно выделялась порталом с высоким дверным проемом, высокими стенами, широкой лестницей перед входом.

По сторонам протянулись бани, отделенные друг от друга брандмауерами с проемами в интерьере для прохода. На улицу в каждой половине выходило по 11 оконных проемов, брандмауеры также выделялись, их было по два. На Жаломскую улицу выходили только оконные проемы, вход в бани был с торца постройки.

Бани появились и в северной части города, в районе совр. ул. Кичигина, тогда Полицмейстерской.

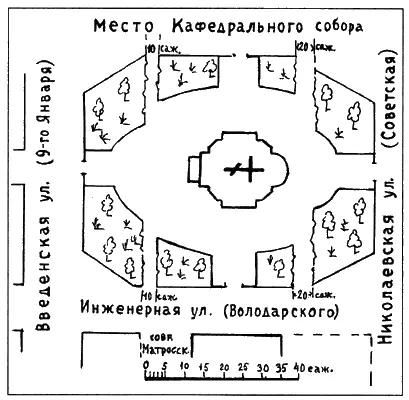

Начавшиеся поиски площадки для строительства Кафедрального собора прервались весной 1879 г. из-за пожарного бедствия. Зато освободилось место на Сакмарской площади, которое занимали всякие лавки, создавая значительную антисанитарию.

Проект собора создал академик архитектуры А. А. Ященко к началу 1886 года, чему предшествовало много сложностей как в финансовом отношении, так и в выборе проекта, так как сам по себе подходящий проект оказался бы слишком дорогим при его воплощении. В связи с выбором проекта упоминаются фамилии архитекторов и художников Шретера, Леонова; подробнее о сложностях можно прочитать в книге П. Н. Столпянского [35] Столпянский П. Н. Там же. -С. 150—155.

. Место собора показано на прилагаемом чертеже, его путают иногда и старожилы, которые видели собор в детстве.

Место было лучше первоначально выбранного — напротив Неплюевского кадетского корпуса. Оно оказалось в геометрическом центре города тех лет, не принимая в расчет Форштадт, который был отдельной административной единицей. Заложили собор 8 (20) сентября 1886 года. К этому времени был готов котлован, куда и спускался после литургии архиерей Макарий совершать закладку. Строительство шло очень активно и с соблюдением всех правил. 19 (31) октября 1895 года Кафедральный собор был освящен во имя иконы Казанской (Табынской) Богоматери; были в нем ещё два больших придела с алтарями во имя Святителя Николая Чудотворца Мирликийского и во имя Святого Сергия Радонежского.

Стиль постройки сейчас принято именовать неовизантийским. Ранее называли его и псевдовизантийским, поскольку в ряде публикаций, в т. ч. и дореволюционных, говорится, что собор похож на храм Св. Софии в Константинополе, нужно отметить абсурдность этого утверждения. Кто-то первый перепутал: собор этот действительно связан с Софией, но с городом, где в те годы построен храм Александра Невского. С первого взгляда он отличается только тем, что у Софийского значительно выделяется колокольня; есть, разумеется, и другие отличия. Этим стилем стали особенно увлекаться в последней четверти XIX в. В Петербурге, например, такого стиля — церковь Милующей Божьей Матери, завершена постройкой в 1898 году. Особенность этого стиля — обилие сферических поверхностей: куполов, полукуполов или конх.

Подробное текстовое описание, с одной стороны, довольно сложно, а с другой, вряд ли может дать четкое восприятие. Условно используя термин «ярус», можно разделить весь объем храма на три. В первом ярусе три больших апсидального типа придела и портал с западной стороны. Между этими частями выступают небольшие объемы оснований башнеобразных структур. Всё, кроме последних, перекрыто полукуполами. Во втором ярусе на указанных выше приделах поставлены венчающие их меньшие приделы с полукуполами. В первом и втором ярусах количество оконных проемов одинаково, но во втором они отделены более узкими простенками. Объемы, начатые в первом ярусе, продолжены и завершаются башенками с куполами. Над порталом поставлена звонница. Третий ярус — барабан со множеством оконных проемов, перекрытый куполом — полусферой. Все малые и большие купола и конхи были того же профиля. Башнеобразные вертикали, судя по их расположению и наличию дверных проемов в нижнем ярусе, служили лестничными клетками, по которым можно было подниматься до основания барабана. Здесь не помещен снимок собора, так как его давали уже и в газетах. Но желающим увидеть его и узнать о нем больше можно рекомендовать публикацию Г. М. Десяткова [36] Десятков Г. М. Казанский кафедральный собор. Оренбург, 2000. -64 с.

, где показаны и фрагменты интерьера.

Собору не было и сорока лет, когда его стали сносить, начав взрывать в мае 1932 года. Нельзя исключить, что это, возможно, единственный случай сноса храма этого стиля в России, поскольку количество их не было большим.

Каменные постройки последней четверти XIX в. ,в большинстве своем сохранились. Часть из них, однако, многое утеряла в своем внешнем виде, получив надстройки, не увязанные стилистически. То было в основном в 1930-е гг., а позже, начиная с 1970-х гг., кирпичная кладка стала подвергаться окраске.

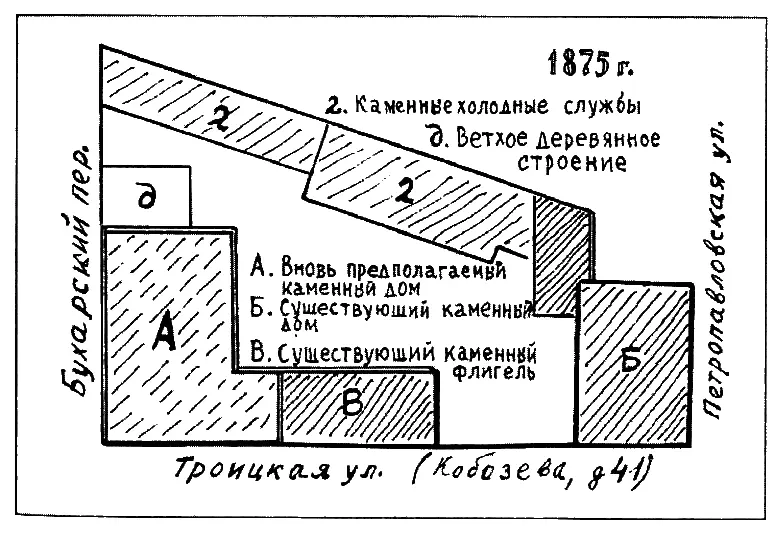

Прежде чем продолжать хронологически идти дальше, представляется разумным вернуться в 1870-е гг., указав на некоторые постройки, с тех пор (до огненного бедствия) сохранившиеся в своем прежнем виде, без существенных изменений и имеющие культурно-историческое значение. Прежде всего, это маленький квартальчик, объединенный одним адресом — Кобозева, 41.

План квартала по ул. Кобозева, 41.

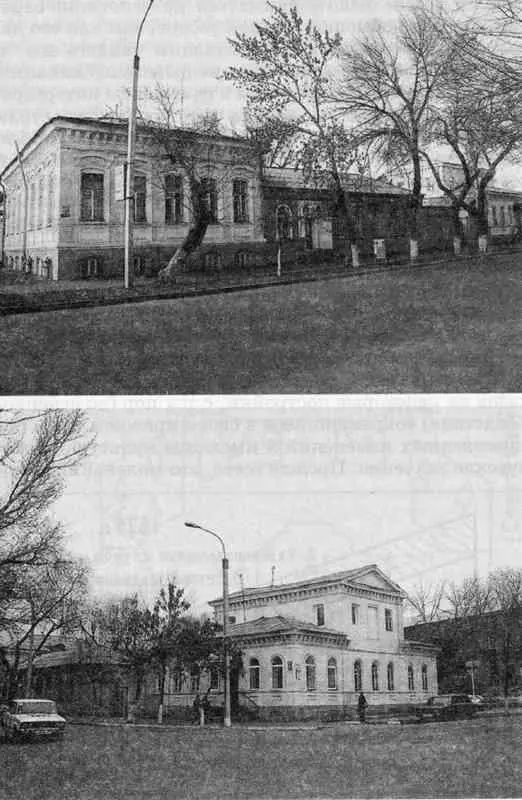

«Веха крепости» — квартальчик по ул. Кобозева, 41(Краснознаменная, 7).

В середине 1850-х гг. он состоял ещё из двух дворовых мест, а в 1875 г. это одно дворовое место, принадлежащее купцу М. В. Савельеву. На чертеже показаны: существующий каменный дом (а), каменный флигель (б), новый каменный дом (в), деревянные службы (г). Квартальчик этот был самым западным, попавшим в полосу апрельского пожара, и сгореть могли только деревянные постройки, поскольку ныне существующие, в принципе, не отличаются от показанных в документах [37] ГАОО, ф. 41, оп. 1, ед. хр. 874/16.

. Северный дом с мезонином лишился балкона, но в более позднее время, а недавно получил по восточной стороне дверной проем вместо оконного. Одноэтажный, флигель мало изменился, так как в прошлом тоже имел дверные проемы на улицу. Фактически без изменений остался «новый каменный дом», это высокий дом на цоколе, но поднялся уровень проезжей части и тротуара, прикрывшего окна подвала. Весь квартал целиком представляет значительную ценность: он — веха крепости. Угловой дом протянулся по Бухарскому переулку дальше чем по бывш. Троицкой. У него 7 оконных проемов с тем же решением наличников, как и по Троицкой. Таким образом, — квартал выделяется своими постройками с трех сторон, при этом стиль их различен, но они вполне согласуются друг с другом, не подавляя соседа.

Интервал:

Закладка: