Вальтер Кремер - Лексикон популярных заблуждений

- Название:Лексикон популярных заблуждений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крон-пресс

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-232-01218-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вальтер Кремер - Лексикон популярных заблуждений краткое содержание

Предлагаемая вашему вниманию книга оказывает сильное воздействие на умы современников.

Недаром она стала бестселлером книжных магазинов за границей.

И ничего удивительного!

Оказывается, до чего же часто мы находимся в плену неверных представлений, ложных умозаключений, фальшивых истин.

На поверку и коричневые яйца – отнюдь не самые лучшие, и знаменитого штурма Бастилии, который так красочно описан в учебниках, не существовало, и «все-таки она вертится!» Галилей не говорил.

И о многом-многом другом, что мы считали доказанным и принимали как нечто само собой разумеющееся, расскажет эта книга.

Если она пополнит вашу библиотеку, вы сможете не раз удивить друзей и знакомых, открывая им глаза на, казалось бы, столь знакомые и не вызывавшие сомнения вещи.

Или подарите книгу друзьям – и благодарность за умное и приятное времяпрепровождение вам будет обеспечена!

Лексикон популярных заблуждений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

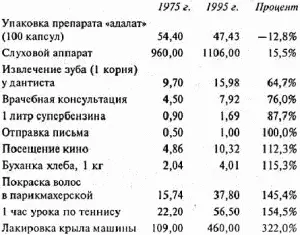

Даже в больницах, где услуги по оказанию помощи больным резко возросли, цены выросли не так уж значительно. Не забудем, что день пребывания в больнице в наши дни – это нечто совсем иное, чем 40 или 50 лет тому назад. А ведь если кто-то 40 лет назад покупал «фольксваген-жук», а теперь хочет «мерседес», то он не должен жаловаться на увеличение цены.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (2)

Чем больше денег ты выкладываешь на здоровье, тем более здоровым ты становишься.

Мы, немцы, – нация больных людей. Каждый десятый немец, согласно статистике, считается инвалидом, каждый пятый имеет психические расстройства, каждый третий старадает от аллергии. Больше десяти миллионов граждан ФРГ имеют повышенное кровяное давление, ревматизм или боли в спине (и при том три миллиона больных ревматизмом страдают от таких болей, что, согласно данным Немецкого общества ревматизма, нуждаются в постоянном лечении), у пяти миллионов камни в желчных протоках, у четырех – поражения печени, три миллиона страдают хроническими бронхитами, больше миллиона жителей ФРГ больны раком. Еще полмиллиона человек, в большинстве своем молодые женщины, страдают мышечной, а более двух миллионов – костной дистрофией. Эксперты усматривают здесь наступление новой «народной» болезни. Примерно 10 процентов всех школьников до 14 лет страдают астмой. Десять миллионов наших сограждан плохо слышат и, собственно говоря, нуждаются в слуховых аппаратах. Пятнадцать миллионов – толстяки, более трех миллионов сидят на диете, потому что больны. Врачи усматривают у четырех миллионов немцев наличие поражения вен с последующим риском смертельного тромбоза. Сюда следует добавить миллионы людей, страдающих пристрастием к спиртным напиткам или наркотикам (считается, что в ФРГ около трех миллионов алкоголиков, нуждающихся во врачебной помощи), сотни тысяч легочных и желудочных больных и, наконец, жертвы несчастных случаев. Так что, несмотря на пятьсот миллиардов марок, ежегодно расходуемых на здравоохранение, здоровье немцев неуклонно ухудшается. «Здравоохранение, на которое уже к концу 60-х годов расходовалось около 10 процентов национального валового продукта, – пишут специалисты по вопросам здравоохранения Кристиан и Лизелотта фон Фербер, – очень неудачно использует эти деньги. Весьма распространенная раньше оптимистическая точка зрения, согласно которой увеличение объема врачебной помощи позволяет улучшить ситуацию с здравоохранением в стране и тем самым вполне оправдано, в настоящее время разделяется немногими». «Ни в коем случае нельзя утверждать, что люди становятся все более здоровыми, а увеличение стоимости здравоохранения не привело к снижению смертности» (Ганс Шефер). «Огромные расходы на персонал и материалы, на госпитали, врачей, техническое оснащение и лекарства дали нам в результате то, что мы с трудом удерживаем состояние здоровья населения на уровне 1960 года» (Майнрад Шер).

Этот парадокс, заключающийся в том, что чем больше денег мы выкладываем за здоровье, тем больнее становимся, имеет совсем другую причину, чем полагают многие. На самом деле здесь вообще нет противоречия и кажущийся столь незначительным вклад современной медицины вовсе не так уж мал.

Горькая правда заключается в том, что мы становимся все более больными не потому, что медицина мало что может, а именно потому, что она способна на многое.

Лучше всего пояснить этот парадокс на примере большого собрания людей, которые по какой-то причине собрались вместе в большом зале (скажем, они отмечают день рождения). Собравшиеся договариваются поиграть в одну игру. Она будет заключаться в том, что тот, у кого с собой денег меньше, чем какая-то обозначенная сумма, покинет зал. Сколько же денег в среднем в кармане у оставшихся?

Очевидно, это зависит от критической границы – суммы, которая будет обозначена в игре. Если, скажем, в качестве такой границы будет названа тысяча марок, т.е. каждый, у кого меньше тысячи, должен покинуть зал, значит, у каждого из оставшихся в кармане больше тысячи, а в среднем у каждого в зале больше одной тысячи марок. Если же спустить критическую линию до ста марок, то, с одной стороны, в зале останется больше людей, а с другой (и на этом мы хотим заострить внимание), в среднем оставшиеся в зале люди беднее, чем в первом случае. Состояние богатых клиентов не изменилось, но средний уровень упал.

Можно продолжить рассуждение: например, если опустить границу до десяти марок, то в зале останутся почти все, но в среднем они все будут еще беднее. В этом-то и штука с современной медициной – она предоставляет медицинские услуги все большему числу людей.

Возьмем почечную недостаточность. В Германии резко возросло число пациентов с почечными заболеваниями, но не потому, что у нас плохая медицина, а потому, что она очень хорошая. Если бы мы не создали образцовую систему промывания пораженной шлаками крови для всех, кто в этом нуждается, у нас было бы намного меньше почечных больных. В Англии, например, на миллион жителей приходится сто почечных больных, а в Германии двести, но не потому, что у англичан почки болеют реже, а потому, что на острове мало кто из почечных больных доживает до 60 лет.

Вот другой пример – сахарный диабет. В ФРГ сейчас 2 миллиона диабетиков, в 10 раз больше, чем во времена Рентгена или Коха. Однако это не потому, что медицинская помощь стала хуже, а потому, что 60 лет тому назад был изобретен инсулин. Вот в чем дело, и мы с полной ответственностью утверждаем: не будь такого прогресса в медицине, люди в среднем были бы здоровее, чем сейчас.

Достаточно примеров. Остается процитировать президента Федеральной палаты немецких врачей, который сказал, что чем лучше медицина, тем больше число больных. Так что современного врача легче представить не в белой одежде ангела, открывающего врата к вечной жизни, а скорее в рабочей одежде Сизифа, труды и заботы которого возрастают после каждого достигнутого им успеха. Да, конечно, каждому отдельному больному труды врача идут на пользу, но в совокупности общество не становится здоровее.

Современная медицина прочно застряла в ловушке, созданной ею самой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (3)

Технический прогресс позволяет удешевить медицинские услуги.

Увы. Вот с компьютерами дело действительно обстоит таким образом, что они постоянно дешевеют (если забыть о новых, более производительных моделях). В медицине же технический прогресс резко повышает в цене всю систему здравоохранения. Дело в том, что технологический прогресс в электронной технике – это прежде всего развитие «эрзацных технологий», т.е. усовершенствование методов, сводящихся к повышению эффективности работы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: