Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Название:Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-388-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении краткое содержание

Книга предназначена для практических психологов, дефектологов, логопедов и педагогов.

Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Соболева А.Е., Кондратьева Н.Н. Русский язык с улыбкой. – М.: Сфера, 2007.

Влияние высокого уровня тревожности на нейропсихологические показатели у детей младшего школьного возраста

Куприянчук М.Н., Суслова ЕС., Савкина О.М.

Сегодня мы замечаем, как все изменилось: и дети, и взрослые, и отношения родителей и детей в семье, отношение семьи к школе. Члены семьи проводят все меньше времени друг с другом, чаще смотрят телевизор, играют в компьютер, дети предоставлены сами себе. Высокие требования родителей по отношению к ребенку и его успеваемости в школе, не учитывающие индивидуальные особенности ребенка, часто приводят к высокому уровню тревожности, негативизму, отсутствию мотивации к учебе, низкой успеваемости.

В результате получается так, что дети без выраженных когнитивных нарушений, без отчетливой неврологической патологии вынуждены многократно менять школу или даже переходить на домашнее обучение. Основными проблемами таких детей является неумение организовать и контролировать собственное поведение для эффективного взаимодействия с окружающими, и все это плавно перетекает в нарушение общения.

Чтобы адекватно и более полно оценить возможности такого ребенка, нужно обладать знанием не только его эмоционального, но и нейропсихологического статуса. Как известно, более полная картина личности показывает не только слабые звенья развития, но и дает возможность проведения своевременной профилактики и коррекции.

В работах Л.С. Выготского (1997), С.Л. Рубинштейна (1959), В.К. Вилюнаса, В.М. Астапова (1983) и ряда других авторов сформулированы общие положения о неразрывном единстве эмоций и познания, согласно которым в различных видах познавательной деятельности – гностической, мнестической, интеллектуальной – эмоции, с одной стороны, выступают как мотивирующие, «запускающие» компоненты этой деятельности, с другой – как компоненты, контролирующие, регулирующие (с помощью механизма оценки) ее протекание в соответствии с потребностью, на удовлетворение которой она направлена.

В нашей практической работе (нейропсихологической коррекции) мы столкнулись с такой проблемой, как высокий уровень тревожности у детей. Анализ исследований различных авторов позволил рассматривать факты проявления детской тревожности как, с одной стороны, врожденную, психодинамическую характеристику, представленную так в работах А.И. Захарова (1993, 1995), Н.Д. Левитова (1969) и других, а с другой стороны, как условие и результат социализации (Имедадзе, 1966; Прихожан, 1977; Савина, Шанина, 1996; Хорни, 1997). Рассматривая взаимосвязь тревожности и деятельности, нужно отметить, что «повышенная тревожность может дезорганизовать любую деятельность (особенно значимую)» (Психолог в детском дошкольном… 1996, с. 109).

А.М. Прихожан считает, что высокая тревожность оказывает в основном отрицательное, дезорганизующее влияние на результаты деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. У таких детей можно заметить разницу в поведении на занятиях и вне их. «Вне занятий это живые, общительные и непосредственные дети, на занятиях они зажаты и напряжены. Отвечают на вопросы воспитателя тихим, глухим голосом, могут даже начать заикаться. Речь их может быть как очень быстрой, торопливой, так и замедленной, затрудненной. Как правило, возникает двигательное возбуждение, ребенок теребит руками одежду, манипулирует чем-нибудь» (Прихожан, 1977, с. 14).

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. В младшем школьном возрасте (поскольку исследование проводилось с данной возрастной группой) тревога является производной широкого круга нарушений. Закрепление и усиление нарушений эмоционально-волевой сферы приводит к накоплению и углублению отрицательного эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь негативные прогностические оценки и определяя во многом модальность актуальных переживаний, способствует увеличению и сохранению тревожности. Кроме того, особенности организации эмоционально-волевой сферы оказывают влияние на качество обучения: ребенок начинает сомневаться в своих способностях и силах, вследствие чего происходит дезорганизация не только всей познавательной деятельности, но также начинают разрушаться личностные структуры.

Данные экспериментального исследования

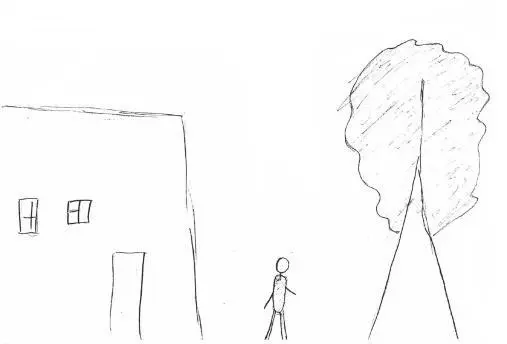

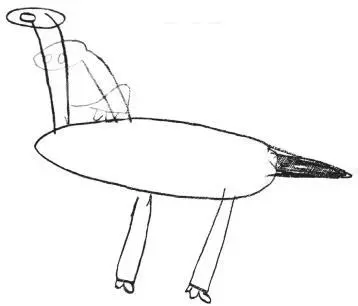

Нами было обследовано, а затем и проведена коррекция 22 детей в возрасте от 7 до 10 лет, родители которых обратились в наш Центр по поводу трудностей обучения в школе (см. рис. 8-10).

Примеры рисунков тревожных детей

Рис. 8. Линии колеблющиеся, прерывающиеся, несоединенные углы – это говорит о напряженности, повышенном уровне тревожности, стремлении контролировать свою тревогу

Рис. 9. Характер линии часто слабый, паутинообразный, что может являться признаком экономии энергии, астенизации, снижения общего тонуса

Рис. 10. О повышенной тревожности говорит наличие штриховки внутри контура фигуры и различных деталей. Может присутствовать стирание или исправление линий, а также отсутствие глаз или преувеличенные их размеры и отсутствие других частей тела

Нам удалось установить, что основная масса обследуемых, согласно данным теста В.Г Щур (1982), оцениваются как личности, имеющие неадекватную самооценку (завышенная встречается у 80 %). Нужно отметить, что завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности; нечувствительность к своим ошибкам, неудачам.

Кроме того, нами было установлено, что поступившие в первый класс дети имеют повышенный уровень тревожности по тесту Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен (см. Диагностика эмоционально-нравственного развития, 2002), что связано с новой социальной позицией школьника, уровнем притязания родителей, а также с уровнем сформированности ВПФ. Мы отметили, что такая же тенденция наблюдается и у детей 8-10 лет (по тесту Кеттелла). Наиболее выраженными факторами данного теста являются:

С (неуверенный в себе);

D (флегматичный или реактивный);

Е (зависимый);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: