Ольга Минаева - Михаил Ломоносов

- Название:Михаил Ломоносов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4470-0182-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Минаева - Михаил Ломоносов краткое содержание

М.В. Ломоносов распахнул перед нами Вселенную Познания. Мы поняли, что образование и наука могут быть целью и смыслом Жизни. Именно наука за прошедшие три века разительно изменила человеческую цивилизацию. Она и сегодня определяет пути в будущее, а потому так ценен и необходим пример Михайло Ломоносова, чья биография, подобно детективному роману, изобилует удивительными поворотами и событиями. Этому и посвящена данная книга.

Михаил Ломоносов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О злоупотреблении Ломоносовым алкоголем упоминается обычно в связи с несколькими конфликтами с его участием. Об этом написано, например, в публикации из «Вестника Европы»: «Сохраним здесь предание общее и достоверное: сказывают, что Ломоносов имел привычку разгорячать воображение свое и ум крепкими напитками. Так поступали многие и иностранные писатели. Но сие обыкновение бывает всегда вредно здоровью и легко превращается в порок отвратительный. Мы думаем, что лучшее средство для изобретения мыслей, важных и сильных, есть глубокое и продолжительное внимание к предмету сочинения. Ломоносов по должности и, как сам он говорил, для успокоения от трудов, занимался Химией, Физикой, Металлургией, Мозаикой, даже заведением бисерной фабрики. Но главные упражнения его были: Теория словесности, поэзия, красноречие, язык и история российская. В них оказал он незабвенные, великие заслуги; на них основана его слава».

В этой цитате одна приведенная отрицательная характеристика сопровождается длинным перечнем заслуг. Именно так – как гениального ученого – можно и рассматривать личность Ломоносова. Мерки обычного человека к нему неприменимы.

Психология людей XVIII века и уклад жизни значительно, если не сказать разительно, отличались от современных. Не было представления о личном пространстве человека, оно начинает формироваться только во второй половине века и касалось это только дворянского сословия. Ломоносов из крестьян, хоть и государственных, т. е. не крепостных. Но это самое низшее сословие русского общества, самое униженное. Сословные различия вколачивались кулаками. Вот характерная цитата – из письма Ломоносова И. И. Шувалову о смерти профессора Рихмана: «Внезапно дверь отворил человек (слуга) покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан». Слугу побили – это обычное дело. Ломоносов, судя по документам о деле побитого аптекаря, не захотел отдать караульному солдату шпагу. Это не грубость – это попытка отстоять свой новый сословный статус и достоинство – крестьяне не имели права носить шпагу.

В документах Академии наук и Московского университета XVIII века мы находим множество примеров конфликтов, длинные жалобы на «противников», перечисление своих достижений и достоинств. Ломоносов на их фоне не выглядит особо «конфликтным». Публичные конфликты – это скорее стиль ведения дел в этой среде. Трудно судить, кто прав или виноват в большинстве таких конфликтов. Но все они носили, как правило, ожесточенный и затяжной характер.

Академик М. П. Погодин так охарактеризовал эту проблему: «Несчастия первых лет его жизни, побои за охоту к грамоте… насмешки легкомысленных товарищей… нужда и нищета в чужих краях… были цветами в сравнении с теми колючими терниями, которыми усыпалась его общественная деятельность от товарищей по ремеслу, от невежд ученых, полуученых и неученых, от завистников, клеветников, соперников, этих умственных Сальери, которые ужаснее всех врагов на свете. Никто не может вообразить, никакая химия не может составить того яда, которым они напаяют свои смертоносные стрелы. Сам злой дух им помогает, – чтобы раздражать человека отличного, человека действующего, выводить его из терпения и увлекать к крайностям».

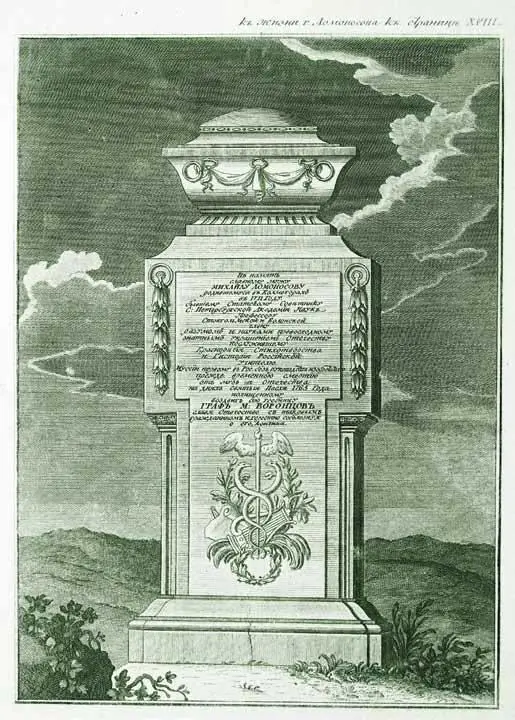

Могила Ломоносова. Гравюра 1784 г.

«Ломоносов наполнил торжественные оды свои высокопарною хвалою; он без обиняков называет благодетеля своего графа Шувалова своим благодетелем; он в какой-то придворной идиллии воспевает графа К. Разумовского под именем Полидора; он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии; он пишет: Его сиятельство граф М. Л. Воронцов по своей высокой ко мне милости изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству. – Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей», – написал А. С. Пушкин, понимая, что нельзя обойти проблему взаимоотношений Ломоносова с придворными покровителями.

Ради чего Ломоносов участвовал в этом диалоге с властью? Ради наград, чинов, поместья? Конечно, самолюбия никто не отменял. Но все же смыслом жизни была Наука. Очень убедительно написал об этом академик М. П. Погодин: «Ломоносов не унывал и боролся с своими противниками во всю жизнь, спорил, жаловался, просил, умолял, плакал, смеялся, ругал, оправдывался и между тем работал, работал – и не оглядывался вспять от того рала, которое дано было свыше в его руку. Наука была для него всегда выше всего. Распространение ее в отечестве любезнее всего. Русская слава дороже всего!»

Скончался М. В. Ломоносов 4 апреля 1765 г., ему было 54 года. Несколько последних лет жизни он работал, превозмогая болезнь. Однако продолжал множество проектов, писал статьи и книги, преподавал. На его погребении присутствовали не только профессора и студенты Санкт-Петербургской академии наук, но вельможи, духовенство, мастера с его мозаичной фабрики, поморы, жившие в Петербурге. Надгробие памятника из каррарского белого мрамора на могиле Ломоносова в Невском монастыре было заказано графом А. П. Шуваловым в Ливорно. «Великолепное его погребение, на котором присутствовали знатнейшие особы, было сделано за счет казны Императорской. Граф Михаил Ларионович Воронцов воздвиг памятник на его могиле в Александроневском монастыре».

В 1781–1783 гг. было объявлено в газетах о подписке на собрание сочинений Ломоносова: «От Академии наук чрез сие объявляется, что в типографии оной печатается уже с некоторого времени Собрание всех вообще Ломоносовых сочинений, наилучшим образом расположенное. К сим творениям толь славного мужа присовокуплено будет все то, что для придания ко внутреннему их совершенству и внешнего великолепия от художеств заимствовать можно».

Объявление о том, как идет выпуск этого собрания сочинений, гласило: «Здешняя Императорская Академия наук, почитая себя обязанною воздавать по мере сил своих достодолжную честь бывшим своим сочленам, трудившимся в науках к пользе и славе России, предприемлет издать на хорошей бумаге и наилучшими литерами самое полное собрание сочинений покойного господина Ломоносова. Первая часть сего собрания будет украшена его портретом, вырезанным со всевозможною точностию, и эстампом, изображающим надгробный монумент, воздвигнутый сему славному мужу в Александроневском монастыре покойным его покровителем Его Сиятельством Графом Михайлом Ларионовичем Воронцовым; прочее же напечатается с приличными эстампами и виньетами. Таковое предприятие всеконечно будет всем любителям Российского слова служить к удовольствию, тем паче, что сочинения сего славного стихотворца никогда еще не были напечатаны все вместе, хотя многия собрания таковых и обещали публике заглавиями своими, что оные все его сочинения в себе заключать будут. Господин Ломоносов, яко член здешней Академии, отдавал сочинения свои печатать в Академическую типографию, как то: Оды, Трагедии, Историю, Грамматику и проч., а после оные и в других типографиях перепечатаны были. Посему Академия, имея старшее право к напечатанию трудов сего своего бывшего сочлена, ныне к оному и приступает, обещая публике доставить и такие сочинения, которые прежде сего и совсем напечатаны не были; причем однакож Академия просит всех любителей Российского слова, приятелей и свойственников сего славного мужа присылать на имя Академии наук Господина Директора и Кавалера Ея Сиятельства Княгини Екатерины Романовны Дашковой или в Академическую Канцелярию, в которой она присутствует, достоверные известия о жизни сего славного сочинителя, письма и другие могущие у них находиться его сочинения. Сим они не только сделают великое удовольствие Академии и публике, но и воздадут с своей стороны достодолжную честь сему бессмертному сочинениями своими мужу. Как Академия Наук предприемлет сие издание начать в будущем 1784 году, то она и не оставит заблаговременно публику о расположении оного уведомить».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: