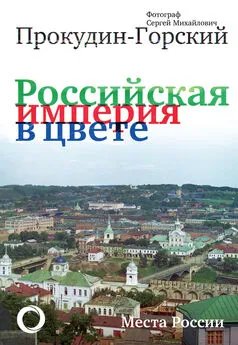

Людмила Сёмова - Сергей Прокудин-Горский

- Название:Сергей Прокудин-Горский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4470-0193-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Сёмова - Сергей Прокудин-Горский краткое содержание

История фотографии – это во многом история открытий и изобретений, ставших вехами на пути от массивного деревянного аппарата к компактной цифровой камере, от долгих процессов печати – к копированию снимка одним движением руки. В отечественной культуре был фотограф и ученый, популяризатор фотографии как сферы искусства и предмета науки, внесший великий вклад и в мировую художественную практику.

Сергей Прокудин-Горский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Новый процесс был озвучен братьями Люмьер в Академии наук в Париже 30 мая 1904 г. Слой, которым покрывали изобретатели свои пластины, состоял из микроскопически малых частиц оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Необходимо было строго определенное количество красящего вещества, его прочность, отсутствие промежутков между окрашенными элементами; ортохроматическая эмульсия не должна была мешать действию красок, «давать проникать растворам во время проявления до окрашенных элементов». Что это за элементы? Это отделяемые от муки зерна картофельного крахмала величиной 0,015–0,020 мм в диаметре! Зерна, разделенные на три части, окрашивались соответственно в оранжево-красный, зеленый и фиолетовый цвета специальными красящими веществами и особым методом. Окрашенные зерна смешивались в равной пропорции и кистью наносились на стекло, покрытое смолистым веществом. Во избежание промежутков между частицами поверхность стекла «запыливалась» черным веществом вроде древесного угля. На поверхности стекла каждый кв. мм содержал две-три тысячи по-разному окрашенных элементов. Закреплялось стекло специальным лаком, на который наносился тонкий слой бромосеребряной панхроматической эмульсии.

Проявление пластин делалось обычным путем, а вот время экспозиции было несколько больше. Зафиксированное негативное изображение получалось в цветах, дополнительных к фотографированному. Позитивное изображение можно было получить, не фиксируя негатив, путем вторичного проявления.

В июле 1906 г. Прокудин-Горский был в Лионе и имел возможность осмотреть производство братьев Люмьер. Стало очевидным, что вскоре пластины могли поступить в продажу. Новый процесс, названный «автохром», оказывался вполне практичным. В июне 1907 г. пластинки «автохром» наконец поступили в продажу. Как только Прокудин-Горский получил партию, он лично провел испытание пластин братьев Люмьер, о чем опубликовал статью в № 10 за 1907 г. Эксперименты показали, что на некоторых пластинах эмульсия слезает после второго проявления, что делает их непригодными. Эмульсионный слой находится на слое лака, это обещало плохую сохранность пластин, что и начало быстро подтверждаться. Непрочность слоя – большой недостаток. На сделанных им микрофотограммах было видно, что зерна крахмала на поверхности распределены крайне неравномерно: явно преобладали те, что окрашены в зеленый цвет в пропорции 2:1:1. В промежутках, заполненных черным веществом, оставались просветы. При съемке необходимо было использовать фильтры только фирмы Люмьер. При проявлении риск получения неверных результатов был очень велик. Эмульсия имела низкую чувствительность: снимок, сделанный при солнечном свете, потребовал 10 сек. экспозиции. Цвета передавались хорошо, но позитивы лучше смотрелись при проектировании с сильным источником света, чем при просмотре на просвет. Чем сильнее источник, тем чище оказывался цвет на экране, однако чистый белый цвет не мог быть получен. Для полиграфии способ Люмьеров не представлял преимуществ. Процесс выглядел следующим образом. Цветной объект фотографировался на пластины с фильтрами, затем с негативов делались диапозитивы, а с них – автотипные негативы. Уже цветной диапозитив на пластинах «автохром» имел ошибки в передаче цветов. Наконец, цена пластинок была крайне высока.

В 1908 г. на страницах журнала будет нередко появляться слово «автохром» с комментариями и дополнениями практиков к процессу братьев Люмьер. Метод «автохрома» применяли российские фотографы: профессор Николай Евграфович Ермилов (1858–1935), Яков Владимирович Штейнберг (1880–1942), Анатолий Иванович Трапани (1881– конец 1920-х), Н. А. Петров. Однако метод себя не оправдал: огромная часть фотолюбителей даже и не пыталась его испытать. Дороговизна пластин, длительные выдержки, сложность процесса, несовершенство передачи цветов охладили вспыхнувший было интерес. Массового распространения пластины «автохром» иметь не будут. Другие ученые продолжат работы по созданию пластин для цветных диапозитивов. Появятся пластинки фирмы Югла «Омниколор», пластины Уорнер-Паури. Их несомненным достоинством станет отсутствие угольных частиц, ослабляющих свет, яркость и прозрачность картинки, но на потребительский рынок они не выйдут.

Нетрудно заметить, что, подробно рассматривая современные ему техники цветной фотографии, автор нигде не делает акцента на собственных открытиях, иногда лишь – на данных личного опыта. Приводит рецепты окрашивания цветофильтров доктора Кенига, а не свои, хотя очевидно, что он экспериментировал и в этом непростом деле; не останавливается на авторских рецептах сенсибилизации пластин и их проявления и т. д. Отдадим должное сдержанности Прокудина-Горского от саморекламы.

В журнале «Фотограф-Любитель» вышло несколько статей автора П. Шафранова из г. Тамбова: «Перспектива в фотографии» (1907, № 1), «О передаче движения фотографией» (1907, № 9), «Фотографирование силуэтов» (1908, № 9). В одной из работ, проанализировав технику современной ему цветной фотографии и живописи, П. Шафранов пришел к заключению, что «в деле художественного воспроизведения окружающей природы цветная фотография едва ли достигнет желательного совершенства и, конечно, ни в коем случае не сможет соперничать с живописью. Ее значение в этой отрасли искусства будет ничтожно»; значение цветной фотографии: быть вспомогательным средством в работе художников, а польза ее в репродуцировании их работ (1908, № 5). Это субъективно зауженное понимание роли цветной фотографии тем не менее подтверждало словесно то, что демонстрировали репродукции Прокудина-Горского.

При съемках Прокудин-Горский использовал камеру конструкции Мите-Бермполя, пластины размером 8×24 см, на которых располагались три негатива, при показе – проекционный хромоскоп с тремя объективами, изобретенный Луи Артюром Дюко дю Ороном (1837–1920) в 1868 г. Не исключено – внося определенные усовершенствования в используемую технику. Изобретение панхроматического сенсибилизатора Мите и Траубе также послужило в его открытиях. А открытия и вклад ученого в фототехнический и фотохимический прогресс заключались в разработке собственных методов сенсибилизации пластин, составов проявителей, в достижении равномерности светочувствительности слоя и оптимальной цветопередачи в снимках. Кроме того, его метод сделал возможным длительную сохранность изображений и их великолепное полиграфическое воспроизведение.

Авторское право фотографа

В 1908 г. важнейшими стали публикации В. И. Срезневского «Авторское право фотографов» (№ 3), «Записка об авторском праве фотографа Государственной Думе от 11 Русских фотографических обществ» и «Из проекта министра юстиции об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения с комментариями» (№ 6).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: