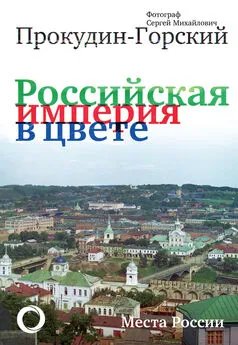

Людмила Сёмова - Сергей Прокудин-Горский

- Название:Сергей Прокудин-Горский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4470-0193-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Сёмова - Сергей Прокудин-Горский краткое содержание

История фотографии – это во многом история открытий и изобретений, ставших вехами на пути от массивного деревянного аппарата к компактной цифровой камере, от долгих процессов печати – к копированию снимка одним движением руки. В отечественной культуре был фотограф и ученый, популяризатор фотографии как сферы искусства и предмета науки, внесший великий вклад и в мировую художественную практику.

Сергей Прокудин-Горский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Занимаясь просветительской деятельностью во Франции, Прокудин-Горский считал особенно необходимым показать красоту России молодежи, которая или не помнила ее, или вовсе не видела. В 1931–1936 гг. Прокудин-Горский сотрудничал в газете «Возрождение», одним из редакторов которой был русский поэт, художественный критик и организатор художественных выставок Сергей Константинович Маковский.

Вид на водопад Кивач, р. Суна. Отдел коллекции «Мурманская железная дорога»

Сыновья Михаил и Дмитрий тоже стали фотографами. В середине 1930-х гг. возникла идея снять во Франции проект, аналогичный российскому. Инвесторов не нашлось. Частично идею реализовал Михаил, сняв коллекцию портретов французских женщин в национальных костюмах. Скончался С. М. Прокудин-Горский в Париже через несколько недель после освобождения города союзными войсками и был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

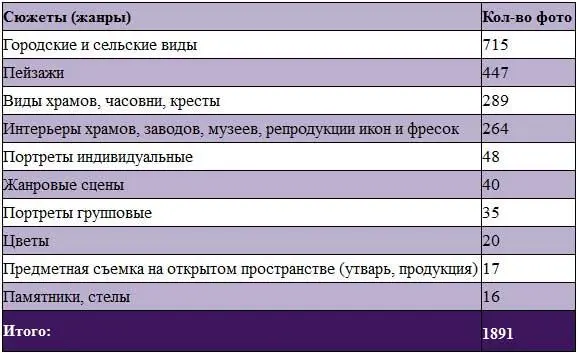

Основные сюжетные группы коллекции С. М. Прокудина-Горского

Не все фотографии хорошо сохранились: во время оккупации, по свидетельству внучки фотографа, пластины были сложены в сыром подвале. В 1948 г. уцелевшая часть коллекции Прокудина-Горского была куплена у его наследников Библиотекой конгресса США, а с 2001 г. стала доступной широкой публике в сети интернет. Совмещение было произведено по отсканированным файлам. В отдельных случаях при совмещении требовалось специальное программное обеспечение и ретушь в местах смещения разноцветных контуров движущихся объектов. Полноцветные изображения никакой дальнейшей обработке (цветокоррекции или ретуши) не подвергались. Размер цифровых вариантов близок к квадрату: 3800×3100 пикселов.

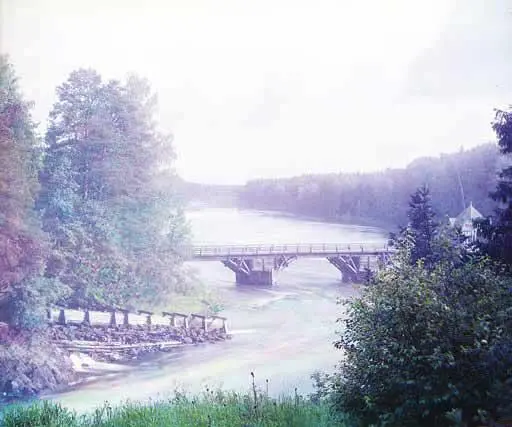

Земский мост у водопада Кивач. Отдел коллекции «Мурманская железная дорога»

В коллекции, представленной на сайте Международного научного проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского», 1869 фотографий. Из них более всего снимков сделано в Тверской области (149), на территории Узбекистана (141) и Грузии (139); по одной фотографии в Киеве, Ставропольском крае и Северной Осетии. В Библиотеке конгресса США 2606 снимков, цветные не все. Полная база данных цветных изображений Прокудина-Горского на сегодня составляет 1902 снимка. Коллекция представляет собой неоспоримую и неоценимую не только художественную, но документально-историческую ценность. Однако описания многих снимков по различным причинам оказались неточными, а то и перепутанными. Исследователи проводят кропотливую работу по восстановлению оригинальных авторских названий.

По пути к Саткинскому заводу. Близ р. Сатки. Отдел коллекции «Урал»

Практически все фотографии Прокудина-Горского объединены темами красоты: природы, архитектуры, инженерных сооружений человеческой мысли. По изображенным сюжетам они достаточно просто разделяются на группы. Мы выделили десять сюжетных групп и расположили их в порядке убывания по количеству фотографий. Некоторые файлы имели описание, но изображения отсутствовали, поэтому итоговая цифра незначительно отличается от названной выше.

Железнодорожный мост через р. Онда. Отдел коллекции «Мурманская железная дорога»

Пейзажи – изображения природы без объектов деятельности человека (у автора они обыкновенно называются этюдами), а также сельскохозяйственные угодья вроде «Поля хлопка в Николаевке» или «Чайные плантации в Чакви» (отдел коллекции «Кавказ»).

Наличие инженерного сооружения для нас, как и для фотографа, позволяет классифицировать такие виды как городские или сельские. Например, «Этюд у водопада Кивач» – пейзаж, а «Земский мост у водопада Кивач» – вид.

Старая Ладога. Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе. 1909. Отдел коллекции «Мариинский водный путь»

Названия, данные автором, подчеркивают значимость главного объекта изображения и точно определяют его жанр. Об отличии вида местности от пейзажа очень точно высказался искусствовед Б. Балаш в книге «Кино. Становление и сущность нового искусства» (1968): «Как из местности получается пейзаж ? Не каждое частичное изображение природы можно безо всяких рассматривать как пейзаж. Пейзаж обладает своим настроением, которое возникает лишь при участии субъекта, человека. Настроение – это чувство художника, а не землепашца. <���…> Душа природы – это собственно наша душа». В этой связи нельзя не отметить восхищение фотографа тем, что он видел вокруг, будь то картина нетронутой природы (ле́са, реки, пруда) или прорезавшие ее железнодорожные рельсы и мосты.

Виды храмов – изображения, в которых главным объектом является храмовая постройка, что отражается в названии. Храмы и монастыри зачастую присутствуют как один из объектов на общем плане в городских и сельских видах; в этом случае в названии значится место и культовое сооружение.

Ржев. Князь-Федоровская сторона с церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Отдел коллекции «Район Волги»

Портретных изображений у Прокудина-Горского немного. Изображение человека на общем плане мы относим к пейзажам или видам. Снимки людей за работой представляют собой жанровые сцены, и здесь действие обозначено в названии: «Крестьянка мнет лен». Мы знаем, что при выдержке в 1 сек. объекту, чтобы не быть смазанным, приходится замирать, т. е. позировать. Вынужденный во времена Прокудина-Горского прием съемки использовался в советской фотожурналистике вплоть до 1960-х гг., но уже намеренно. Кадр с человеком, застывшим в определенной фазе трудового процесса, показывал только эту фазу, но не процесс, требующий физических усилий.

Изображения людей, открыто позирующих Прокудину-Горскому, можно классифицировать как портреты.

Крестьянка мнет лен. Отдел коллекции «Урал»

В конце XIX в. фотографов интересовало преимущественно крестьянство; истоком этого явления стали традиции русской реалистической живописи: художники-передвижники черпали вдохновение в картинах русской деревни и крестьянского труда, именно крестьяне служили символом народности. Хотя уже в 1880-х гг. начал набирать силу рабочий класс, его представителей фотографы практически не снимали. Редко попадали в объектив и ландшафтные изменения, вызванные промышленным строительством. Прошло два десятка лет, и эти сюжеты в коллекции Прокудина-Горского едва не потеснили «крестьянские», что неудивительно, если вспомнить начало его трудовой деятельности, профессию и призвание тестя. В 1861 г. выпускник Горного института А. С. Лавров, впоследствии тесть Прокудина-Горского, на сталепушечной фабрике г. Златоуст начинал трудовую деятельность в должности приемщика орудий, а затем стал основателем крупнейшего производства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: